3. Du discours à l'acte interprétatif : la fusion sonore

Le début de la pièce Partiels est un passage idéal pour examiner de quelle manière les interprètes s’emparent de la notion de fusion sonore sur le plan pratique. À cet effet, il est particulièrement intéressant de considérer un extrait du filage de Partiels réalisé en fin de séance de l’après-midi du 20 avril 2016 (Vidéo 6 [1]). L’extrait vidéo débute à la toute fin de la pièce précédente, Périodes, qui s’enchaîne avec Partiels de façon continue sur « un spectre d’harmoniques sur un mi fondamental [2] » ; il s’achève à la fin de la sixième mesure du chiffre 6. Dans ce passage de répétition, les indications sont données par le chef d’orchestre de façon principalement gestuelle, et également verbale à quelques reprises, sans interruption du déroulement de la musique. Cette dernière étant fondée sur un processus de répétition menant progressivement d’un « spectre d’harmoniques » à un « spectre de partiels inharmoniques [3] », il est particulièrement intéressant de considérer les réglages de nature interprétative qui s’opèrent au moment de la réalisation de chaque « spectre » – entendu ici dans le sens de Grisey comme une structure harmonique composée d’un mi0 de contrebasse, répété à plusieurs reprises dans des rythmes variables et enrichi par l’ajout progressif d’autres composantes instrumentales. Le premier spectre (du début de la pièce au chiffre 1) est ici répété à trois reprises [4], la première faisant entendre à son début quatre occurrences du mi grave initial de la contrebasse [5], la deuxième trois et la troisième à nouveau quatre (0:00-0:52). La première réalisation de ce premier spectre (0:04-0:19) s’effectue avec une gestique minimale : la battue à trois est présente uniquement dans les mesures sans point d’orgue et la main gauche du chef est légèrement levée sur le point d’orgue de la mesure 4. Après cette phase d’évaluation auditive initiale, la reprise du même spectre (0:19-0:35) donne lieu à une demande de correction de la dynamique globale decrescendo de la mesure 4 : « Tenez le son, diminuez ensuite. Ne diminuez pas trop tôt, c’est trop faible autrement [6] » (0:26-0:35). Cette consigne s’accompagne d’une gestuelle différente du chef, visant à montrer la dynamique souhaitée : sa main gauche est cette fois-ci levée paume vers le haut et le corps tout entier engagé vers l’avant, avant un retour progressif vers l’arrière accompagné d’un abaissement de la main gauche. Cette demande du chef vise un contrôle de l’enveloppe dynamique globale de ce spectre, afin d’éviter une décroissance trop marquée au début du decrescendo de la mesure 4. Elle répond vraisemblablement à un double objectif : d’une part contrôler la durée sous le point d’orgue de la mesure 4, qui dépend étroitement de la durée d’extinction du son, d’autre part favoriser un temps d’écoute minimal juste après le sommet dynamique qui permette de donner lieu à un véritable mélange des sons, sur le plan à la fois acoustique et perceptif, autrement dit à une sensation de fusion sonore – qui demande un certain temps pour pouvoir s’opérer. Lors de la troisième réalisation de ce premier spectre (0:35-0:53), l’orchestre semble avoir répondu à la demande du chef. Ce dernier insiste une dernière fois (« Tenez le son [7] », 0:43), mais de façon moins engagée.

Une autre condition permettant au phénomène de fusion sonore de se réaliser est constituée par la synchronicité d’attaque. Comme le rappellent Moe Touizrar et Stephen McAdams, « les attaques de notes provenant des sources individuelles doivent être quasi simultanées, à l’intérieur d’une fenêtre temporelle d’environ 40 millisecondes [8]. » Il s’agit là également d’un aspect que le chef semble tenter de contrôler, comme en témoigne sa remarque adressée au contrebassiste au cours du troisième spectre de la pièce (chiffre 2, mes. 3) : « L’arrivée sur le 2/4 était un peu trop en avance [9]. » (1:10-1:13.) En effet, l’écoute du passage en question fait clairement apparaître un décalage des attaques respectives de la contrebasse et des autres instruments qui réalisent une doublure de ce mi grave, en particulier le trombone. Ce décalage peut s’expliquer par une inertie plus importante des cuivres lors de la production d’un son et la nécessité pour un instrument à cordes de retarder en conséquence très subtilement son attaque par rapport à la battue indiquée par le chef – le chef dirige ainsi légèrement en avance. Cette difficulté de synchronicité à l’attaque était en outre déjà présente lors de la réalisation des spectres précédents (voir notamment à 0:19-0:20 et 0:35-0:36). Il se pose par ailleurs également la question de la synchronisation entre la contrebasse et le chef, comme en témoigne la troisième réalisation du premier spectre durant laquelle le mi grave de contrebasse est répétée à quatre reprises – contre trois la deuxième fois –, provoquant une certaine surprise du chef qui indique à ce moment-là une entrée quelque peu anticipée au reste de l’orchestre (0:35-0:40). La coordination la meilleure possible entre le chef et la contrebasse dans ce type de passage semble en outre essentielle dans la mesure où les autres instrumentistes de l’orchestre sont susceptibles d’utiliser la contrebasse comme repère auditif, comme le signalait une des deux flûtistes en entretien.

Enfin, la fin de cet extrait de répétition met en évidence un retour positif du chef à l’orchestre par l’intermédiaire d’une expression du visage évoquant une certaine satisfaction, accompagnée d’un hochement de tête (chiffre 5, mes. 5-6 ; 1:55-2:00). Cette gestuelle du chef semble révélatrice d’un résultat sonore davantage en adéquation avec l’image sonore mentale de ce dernier, qu’il s’agisse de la partie d’alto 1 réalisant un son instable particulièrement pertinente et plus généralement de la réalisation d’un mélange des sons – et donc d’une fusion sonore – particulièrement réussi au sein de ce passage. Le processus de répétition variée caractéristique du début de cette pièce permet en effet d’installer un système d’écoute et d’interactions réciproques entre les interprètes, qui prend corps au fur et à mesure de l’avancement de la musique. Cet aspect relève d’une certaine dimension « didactique [10] » caractéristique de cette pièce et de l’ensemble du cycle.

Vidéo 6. Filage de Partiels, début (répétition après-midi du 20 avril 2016).

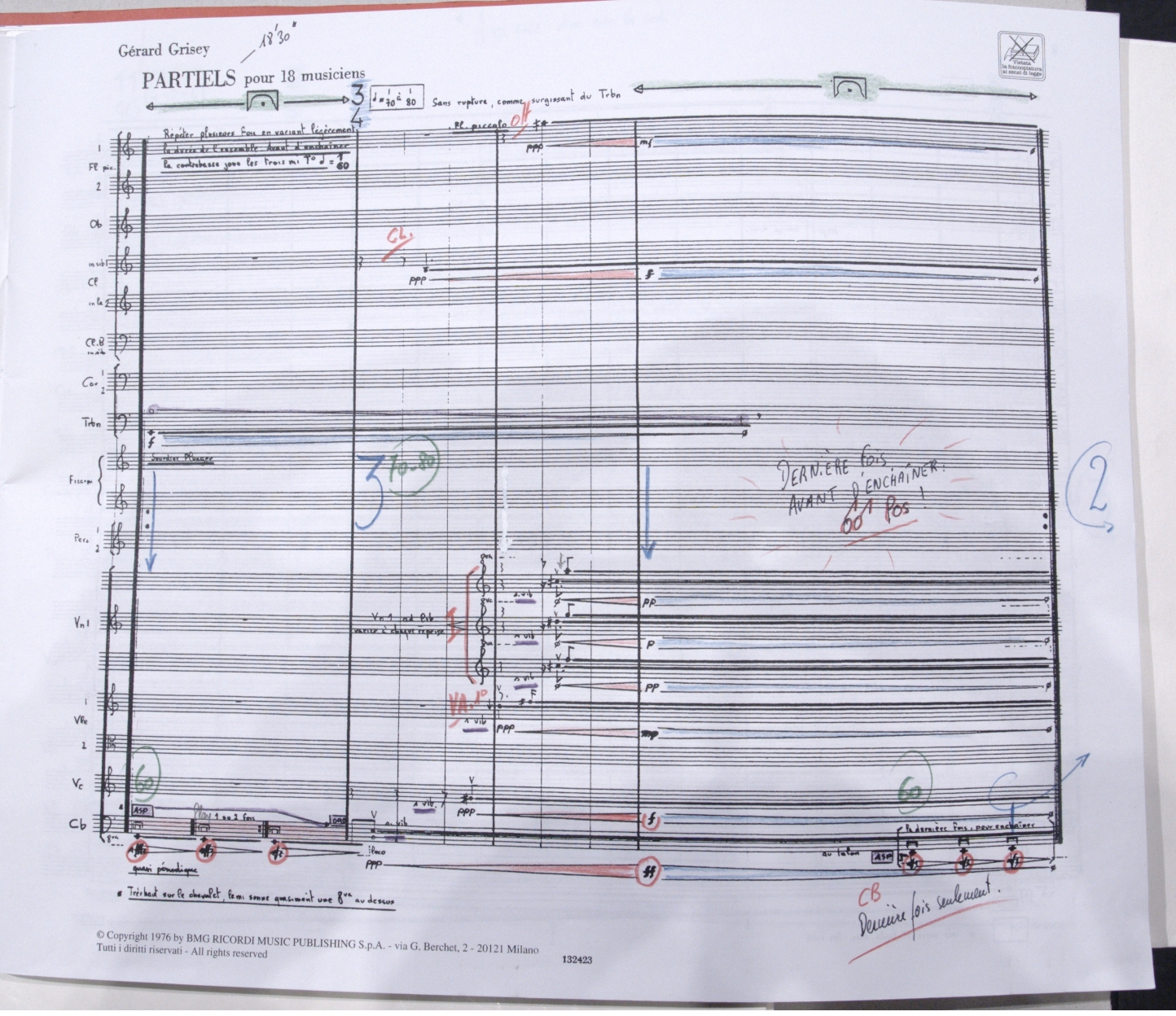

En complément de ces quelques réflexions concernant l’interprétation du début de Partiels sous l’angle de la fusion sonore, il est intéressant de considérer la partition annotée du chef d’orchestre dont une photographie de la première page est visible en Figure 3 [11]. Diverses annotations graphiques et textuelles y figurent en différentes couleurs : en vert des indications de tempo ; en violet des indications de modes de jeu ; en rouge des indications de dynamiques fortes, de crescendos dynamiques et d’entrées d’instruments ; en bleu des indications de decrescendos dynamiques et de battue ; et en noir quelques indications textuelles complémentaires plus personnelles. Ce système d’annotations met en évidence une conception paramétrique de la partition, organisée visuellement sur la base de différentes couches colorées qui constituent autant de points d’attention pour le chef d’orchestre [12]. S’agissant de l’idée de fusion sonore et des enjeux liés à sa réalisation instrumentale, elle semble transparaître essentiellement dans l’indication en noir de la mesure 4 rappelant de regarder le trombone en prévision de l’arrivée sur le chiffre 1. Le timbre de ce dernier constitue en effet l’élément structurant des différents spectres successifs du début de Partiels. Cette indication révèle également la stratégie mise en œuvre par le chef lors de ce passage délicat qui comporte les attaques simultanées de quatre instruments sur la même note et qui nécessite donc la meilleure synchronisation possible : porter son regard sur un instrument en particulier, tel un chef de pupitre que les autres instruments sont invités à suivre. Par ailleurs, plusieurs autres annotations colorées rappellent des éléments de la partition essentiels à respecter pour produire un spectre fusionné – par exemple les dynamiques et les entrées instrumentales –, mais ne transparaissent pas explicitement dans la gestique finale du chef (Vidéo 6), laissant ainsi une certaine liberté de contrôle aux instrumentistes eux-mêmes, dans une démarche de co-création et de responsabilité partagée quant au résultat sonore obtenu.

Figure 3. Première page de la partition de Partiels annotée par Pierre-André Valade.

(Photo Ingrid Pustijanac, © Ricordi s.r.l., Milan, et Pierre-André Valade.)