La pièce peut être divisée en trois sections: I (mes. 1-9), II (mes. 9-17) e III (mes. 18-29) [1]. La deuxième section est traitée de façon différente, surtout en ce qui concerne le contraste entre les registres. Cependant, dans l’intégralité de la pièce, le type de texture est toujours le même. Il s’agit d’une oscillation assez continue entre une note aiguë et une autre grave. En général, la clarinette et le basson accompagnent le mouvement de la flûte, l’instrument soliste de la pièce. L’idée « d’arrière-plan » (pour l’accompagnement) est présente, mais de façon subtile. La flûte domine modérément les autres instruments. Ceci est dû à l’utilisation d’un registre plus aigu, une intensité plus forte et une plus grande densité d’attaques. Nous notons aussi que le degré de prévalence de la flûte se modifie. Par exemple, dans la troisième section, à partir de la mesure 19, les trois instruments jouent pp dans un ambitus restreint ; la flûte souvent n’est pas la voix la plus aiguë, mais prévaut car elle possède la plus grande densité chronométrique.

L’idée de « continuité à partir de la discontinuité » est essentielle pour comprendre la pièce. Souvent, le parcours des voix est interrompu pour ensuite être repris. Voyons plus en détail cette question.

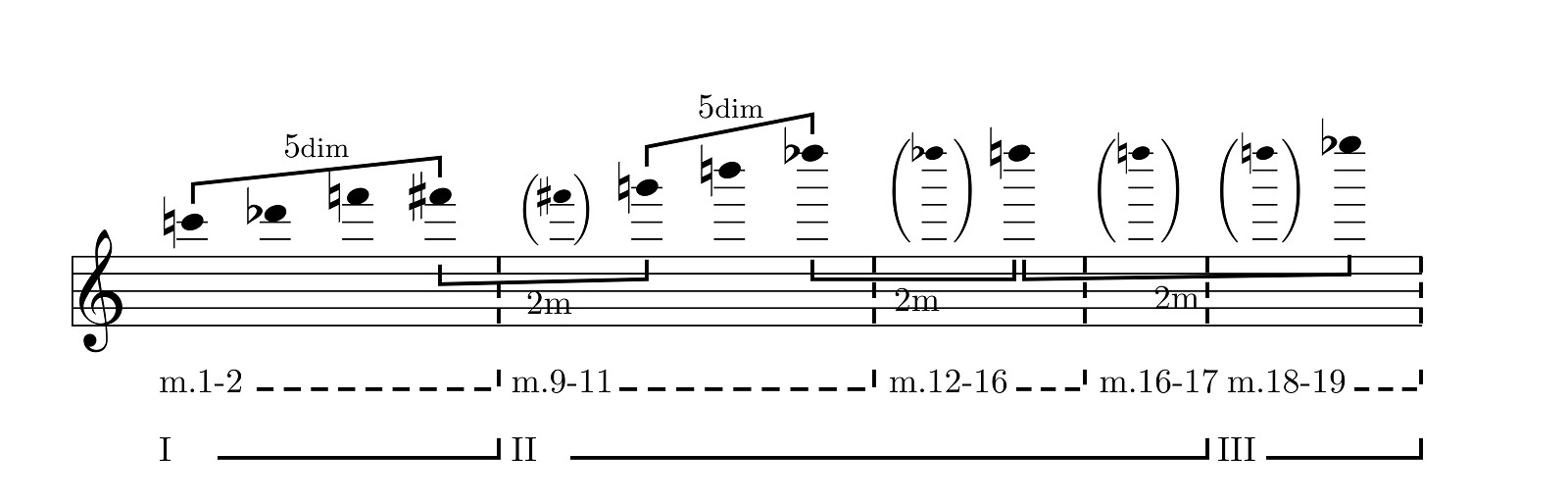

La voix plus aiguë de la mesure 1 monte, peu à peu, jusqu’à atteindre l’intervalle de quarte augmentée (do – fa dièse). Cette évolution est interrompue dans la mesure 2 (où commence un autre processus que nous détaillerons bientôt) et continue vers l’aiguë dans la deuxième et troisième sections. Dans la section II, il y a des coupures subites de la progression avec trois brèves interventions dans le registre grave. Le point culminant est atteint à la section III (mesures 18-19). L’intervalle de la quinte diminuée, au-delà d’être utilisé en deux parties de ce processus, apparaît dans d’autres cas comme une structure importante dans l’expansion et la contraction de l’ambitus. Dans l’exemple 20, nous plaçons les hauteurs plus aiguës qui apparaissent au fur et à mesure que la pièce avance. Les lignes en pointillées indiquent les moments dans lesquels le discours est interrompu.

Exemple 20 : mouvement vers l’aigu (sections I, II et III) [2]

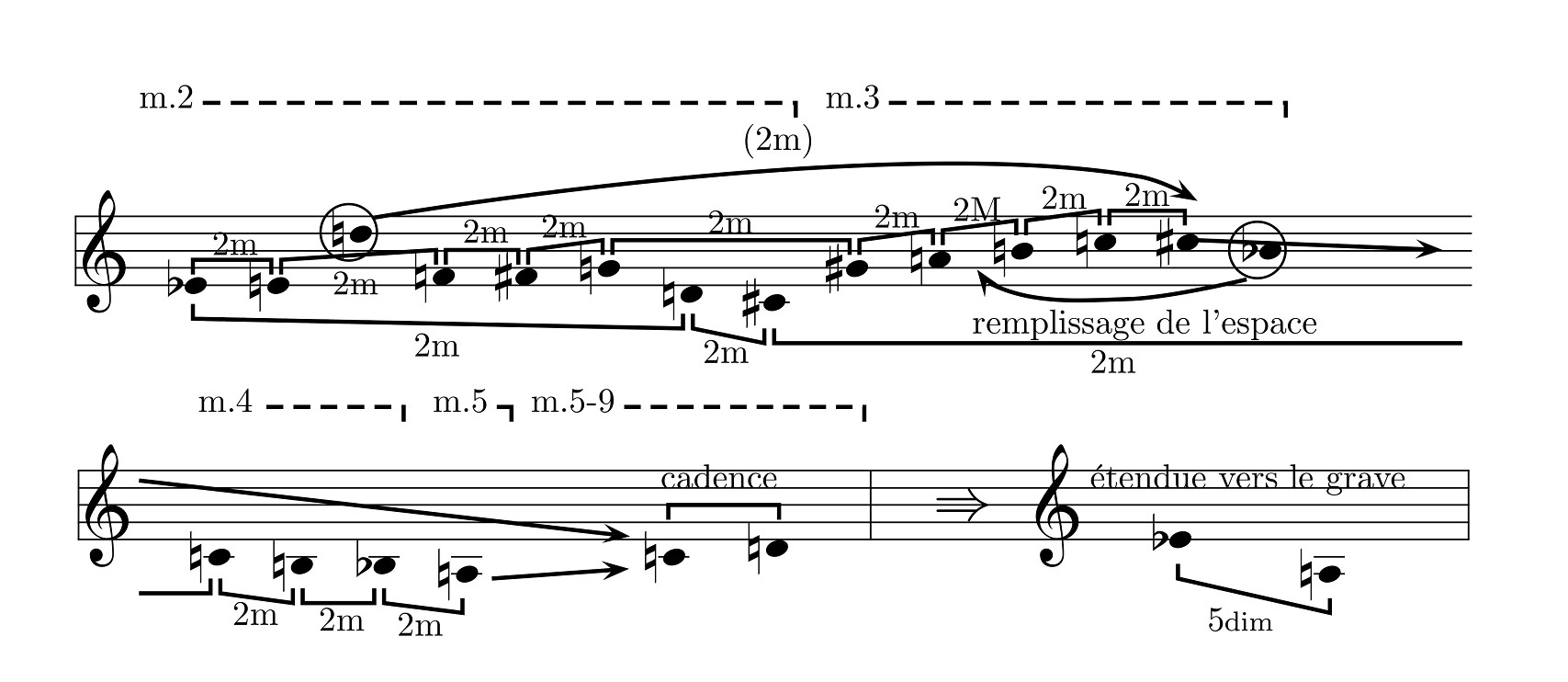

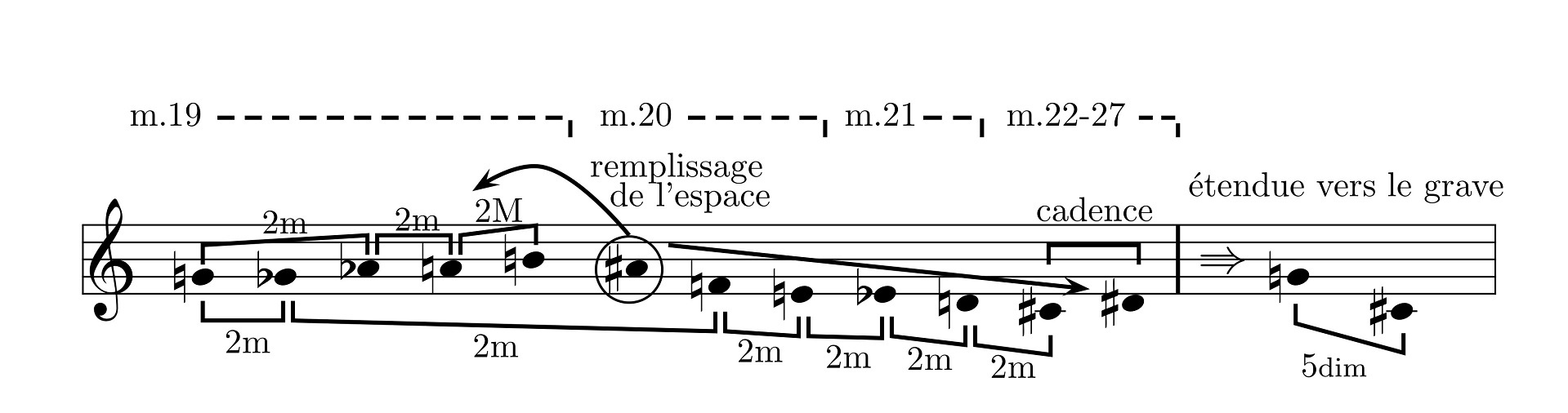

Dans les sections I et III - tout de suite après les attaques dans la partie aiguë du registre - il y a un processus similaire d’expansion et de contraction de l’ambitus qui se termine par une cadence de seconde majeure : do – ré dans la section I, mesures 8-9 (la clarinette et le basson) et do dièse – ré dièse dans la section III, mesures 25-27 (la flûte et la clarinette). Dans les deux cas, l’expansion vers le grave est d’une quinte diminuée. Dans les exemples 21 et 22 nous montrons ce processus, en écrivant les hauteurs (dans le registre réel) qui élargissent le registre. Les flèches indiquent la contraction du registre jusqu’à la cadence (ce mouvement peut être observé dans la partition) [3].

Exemple 21 : élargissement progressif de l’ambitus (section I, mes. 2-9) [4]

Exemple 22 : élargissement progressif de l’ambitus (section III, mes. 19-27)

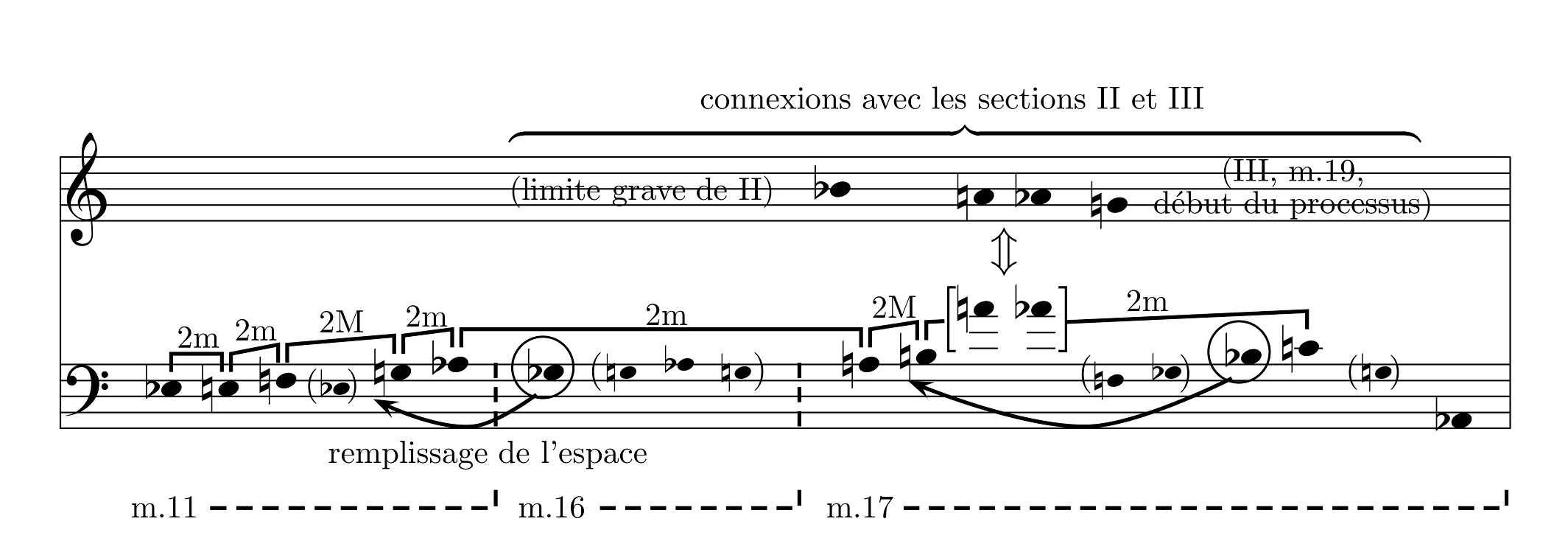

Dans la deuxième section, les interventions de la clarinette et du basson, dans la partie grave du registre, sont connectées à partir de l’intervalle de seconde. Les hauteurs, selon leur apparition, ouvrent progressivement l’espace sonore vers l’aigu. Dans la mesure 17, le la3 et le la bémol3 ne suivent pas ce processus, mais un autre différent. Nous voyons, dans les points suivants, que ces notes peuvent être interprétées comme faisant partie d’un processus plus important qui inclut la section II et III. Dans l’exemple 23 nous montrons l’évolution des interventions dans le registre grave - délimitées par des lignes en pointillés - ainsi que les connexions avec les sections II et III (les notes répétées figurent entre parenthèses).

- Le la3, joué par le basson (mes. 17), est en rapport de seconde mineure avec le si bémol3 de la mesure 15 joué par le même instrument. Ce si bémol est la limite grave de la deuxième section (à l’exception des interruptions dans le grave).

- Le la bémol3, joué par la clarinette (mes. 17), est en rapport de seconde mineure avec le sol3 de la mesure 19 joué par le basson. Ce sol est la note du début du processus détaillé précédemment dans l’exemple 22.

Exemple 23 : continuité dans les interruptions de la section II