D’un point de vue formel, la pièce peut être perçue à l’intérieur d’une structure binaire. La première section, statique au début, acquiert peu à peu de la mobilité et de la directionnalité. Ce mouvement fonctionne comme transition pour arriver au trille de la mesure 9. La deuxième section est composée d’un motif mélodique en octaves (texture contrastante par rapport à la précédente) et d’un trille – dans un plan secondaire – qui s’allonge peu à peu vers les extrêmes. À la fin, dans les mesures 14-16, le processus de diminution progressive de la densité chronométrique est perçu en tant que conclusion de la pièce.

SECTION I (mes. 1-10)

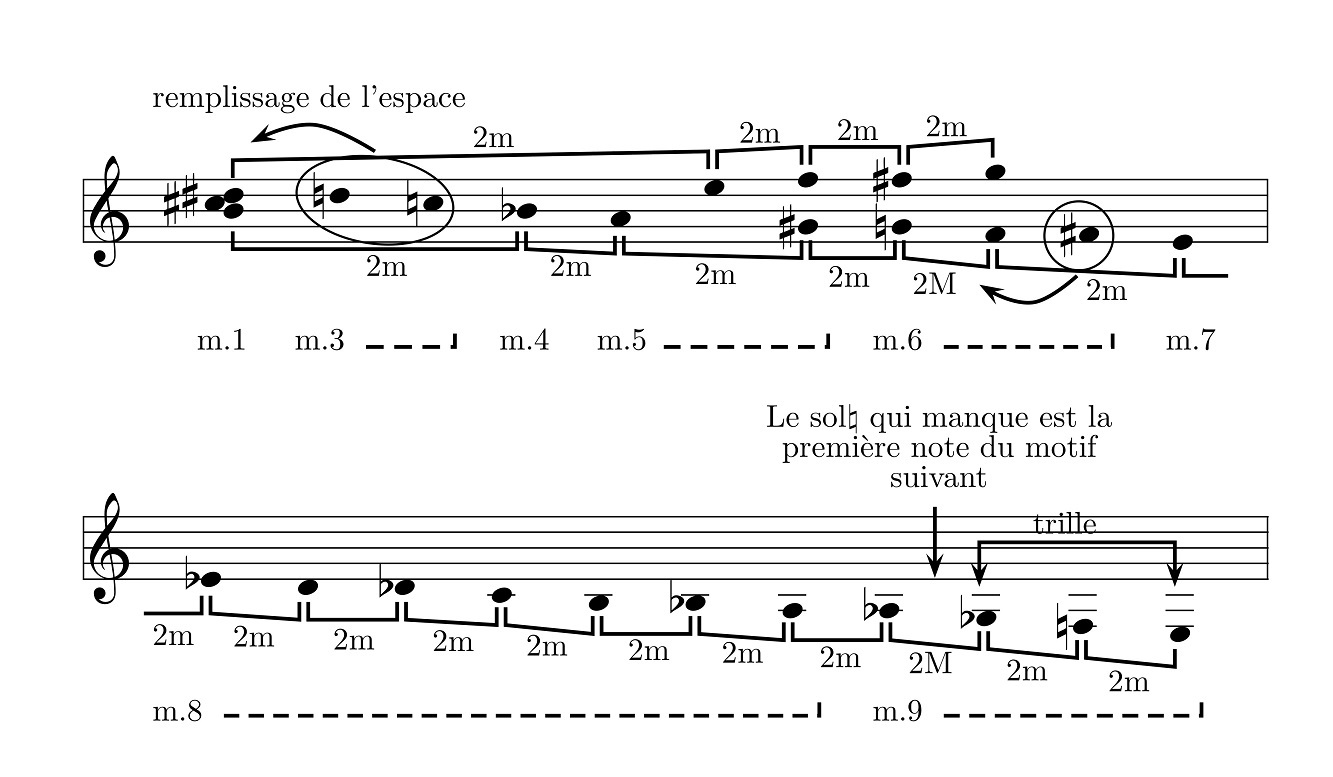

L’espace où les voix se meuvent s’ouvre graduellement à partir de l’intervalle de seconde mineure (Exemple 16). Cette extension du registre a lieu en deux étapes : depuis le début jusqu’à la mesure 6 et depuis cette dernière jusqu’au trille de la mesure 9. Voyons les deux points en détail.

Exemple 16 : élargissement progressif de l’ambitus (mes. 1-9)

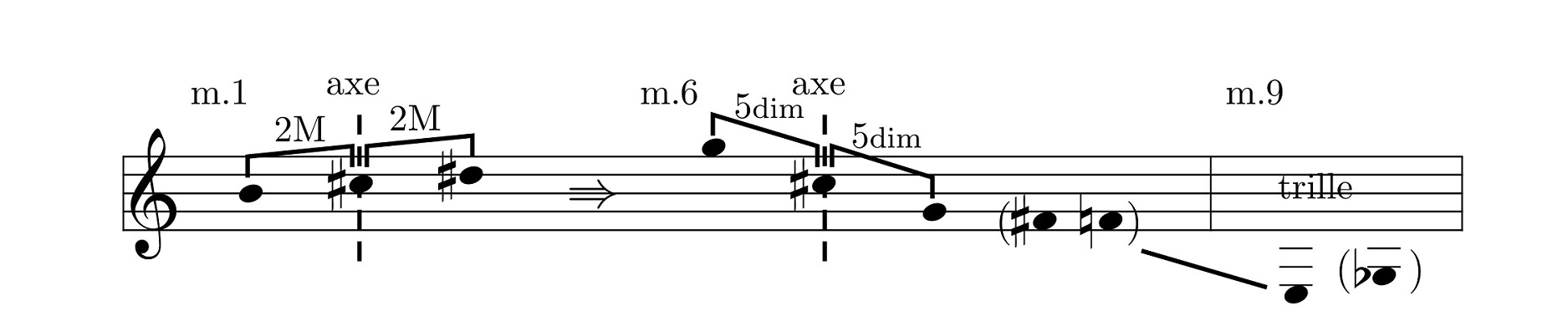

Exemple 17 : parcours des voix

Après le cluster diatonique (si – do dièse – ré dièse) du commencement de l’œuvre, le registre commence à s’élargir vers l’aigu et le grave ayant la note do dièse comme axe de ce procédé (Exemple 17). Une fois atteinte la note la plus aiguë de la section (sol à la flûte, mes. 6), le registre s’ouvre vers le grave jusqu’à arriver au trille de la mesure 9. La note sol, qui n’apparaît pas à la fin du parcours chromatique descendant, est utilisée au début du motif suivant [1].

SECTION II (mes. 10-16)

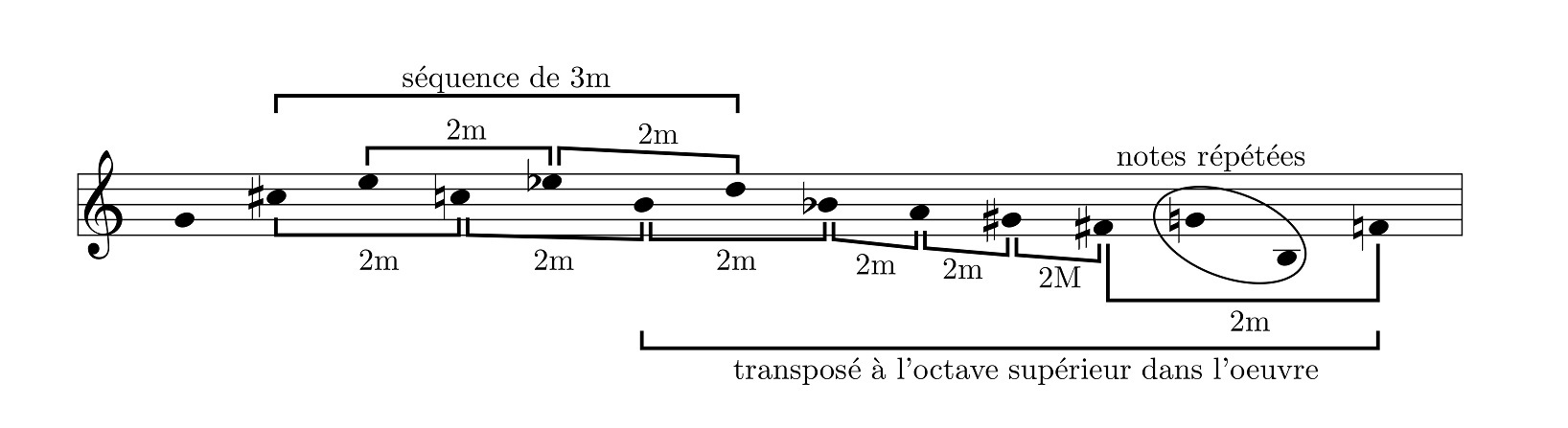

La deuxième section commence avec le motif mélodique en octaves joué par la flûte, le hautbois d’amour et le basson. Même si elle n’est pas très évidente, la construction progressive est à la base de ce mouvement. Cela veut dire que, dans ce cas, nous pouvons comprendre le procédé à partir de la proximité des classes de hauteurs (Exemple 18, la mélodie du hautbois d’amour).

Exemple 18 : construction mélodique (mes. 10-11)

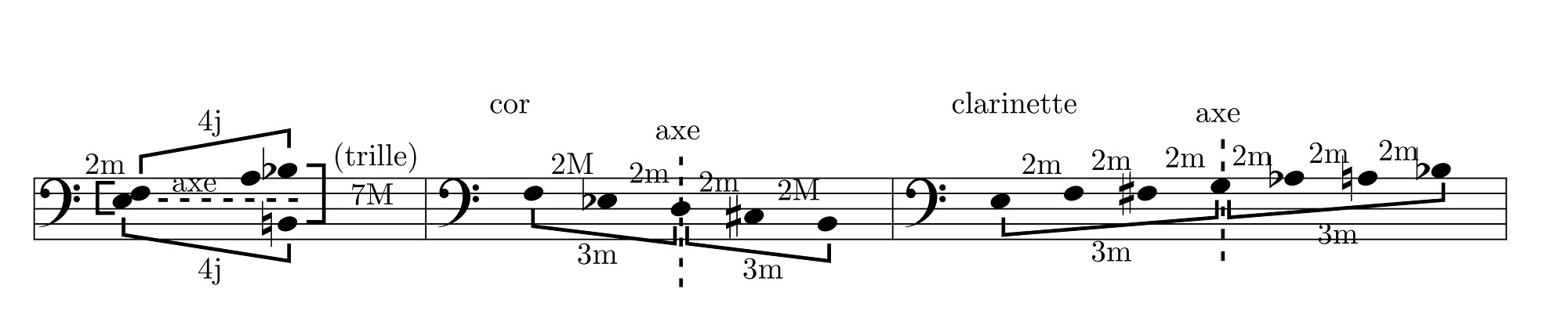

Une fois le total chromatique complet (mes. 11), il y a un intervalle de septième majeure (ré bémol – do) qui fonctionne comme une augmentation de l’intervalle antérieur de quinte diminuée (si – fa) et, par la suite, une quarte augmentée (le même intervalle du début du motif) qui finit à la note la. À la mesure 12, la clarinette et le cor (instruments avec une fonction texturale différente des autres) se séparent graduellement jusqu’à arriver à l’intervalle de septième majeure (mes. 13) : les notes de départ de cette ouverture - mi (fait un trille avec fa dièse) et fa – forment l’axe de symétrie à partir duquel s’agrandit le registre (Exemple 19, les parcours mélodiques des voix sont aussi symétriques).

Exemple 19 : symétrie dans l’élargissement de l’ambitus (cl. et cor, mes. 12-13)

À la mesure 14, la flûte et la clarinette commencent un rallentando progressif jusqu’à la fin de la pièce en faisant une sorte de trille mesuré : la flûte joue la – si bémol et la clarinette si bémol – la. De cette façon, la superposition de seconde mineure est présente dans toutes les attaques. Ces deux notes additionnées au si du cor forment un fragment de trois hauteurs en rapport de demi-ton. À la dernière attaque, la clarinette ne joue pas si bémol mais si bécarre tout en produisant un intervalle de seconde majeure avec le la de la flûte et une petite différence concernant le chromatisme antérieur.