La structure de la pièce peut être interprétée comme une forme binaire avec un appendice conclusif très court qui rappelle d’une façon subtile le début de l’œuvre. Cette division en parties ou en sections est le résultat du traitement qui reçoit un même matériau. Il existe un contraste entre les sections, mais il est créé par le biais de différentes manipulations d’une même idée ou type de texture. Ainsi, la texture de toute la pièce peut être décrite comme continue et statique, formée par des longues notes et des voix qui se meuvent dans un ambitus restreint. Voyons, dans l’exemple 1, les éléments de contraste entre les sections.

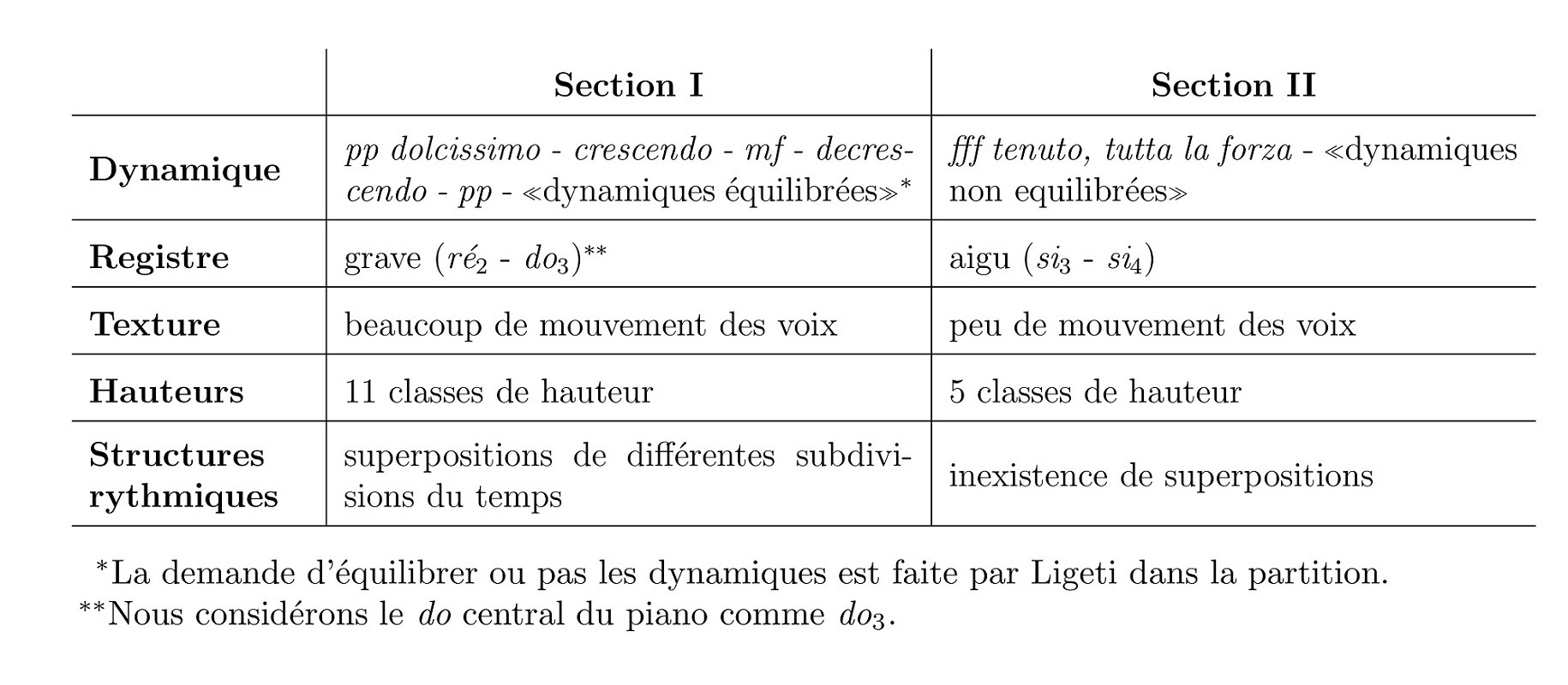

Exemple 1 : contraste entre les sections I et II [1]

SECTION I (mes. 1-16)

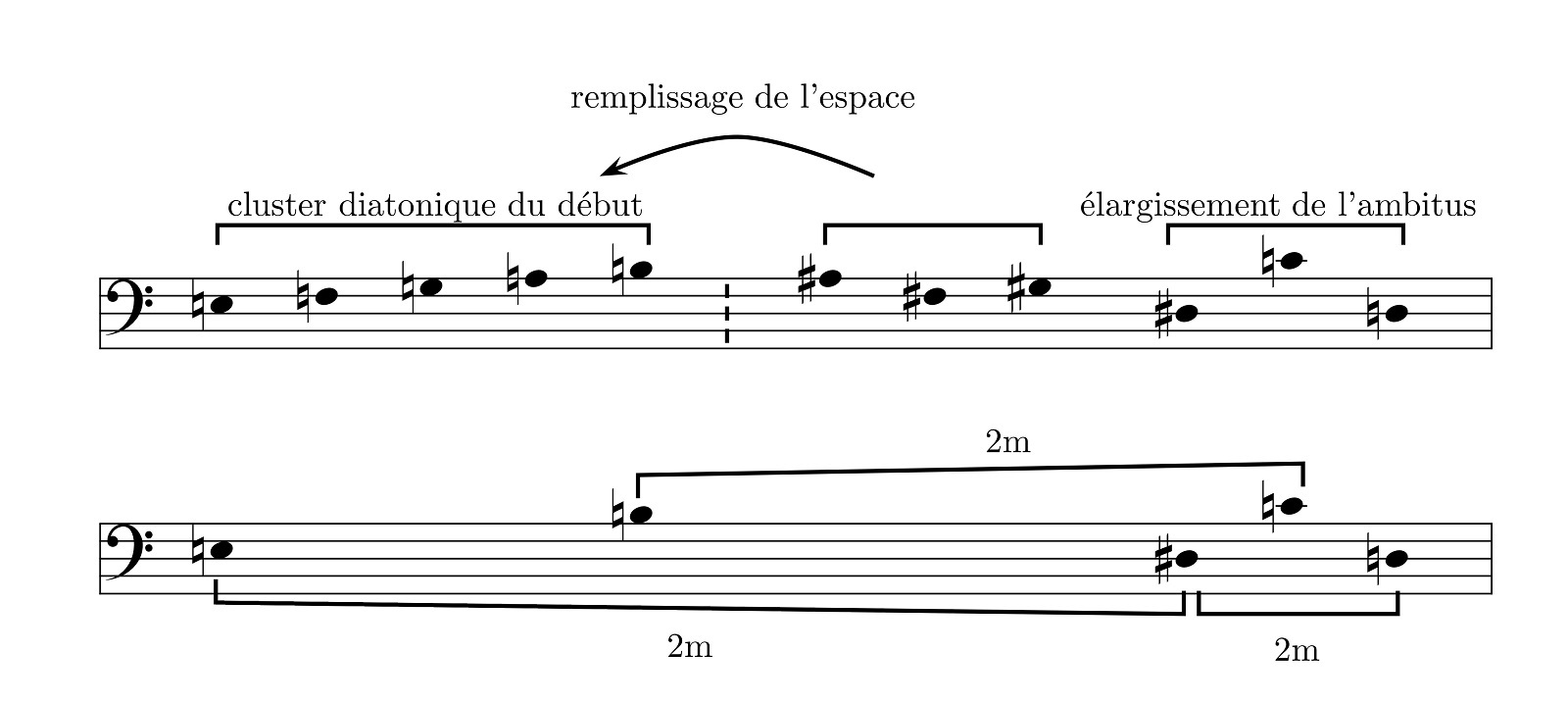

Parmi les 11 hauteurs utilisées dans la première section, 5 apparaissent au début de la pièce et forment un cluster diatonique (mi – fa – sol – la – si) et 6 apparaissent progressivement à partir de ce cluster (la dièse– fa dièse– la bémol– mi bémol– do – ré) [2]. Dans l’exemple 2, on peut voir que l’élargissement de l’ambitus est aussi progressif en allant de la quinte juste mi2-si2 jusqu’à la septième mineure ré2-do3.

Exemple 2 : élargissement progressif de l’ambitus

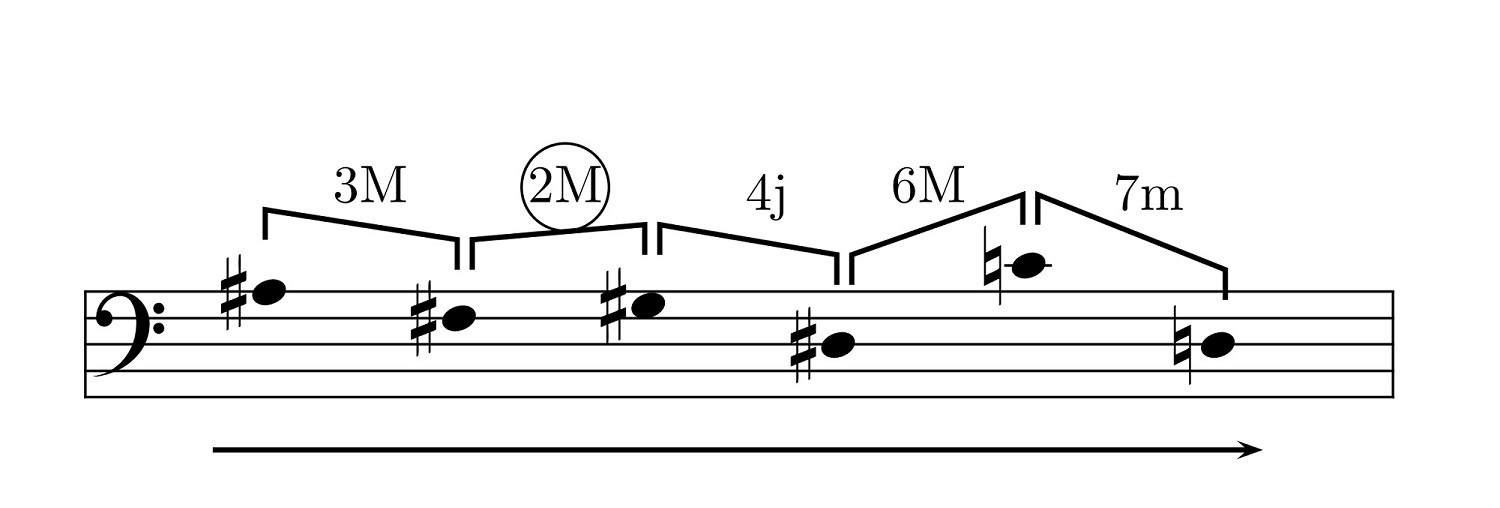

Si nous analysons les nouvelles notes qui apparaissent après le cluster diatonique du début de la pièce, nous pouvons voir que non seulement l’entrée des voix se fait peu à peu, mais aussi que les sauts entre chaque note sont progressivement plus grands (Exemple 3) [3].

Exemple 3 : sauts successivement plus grands

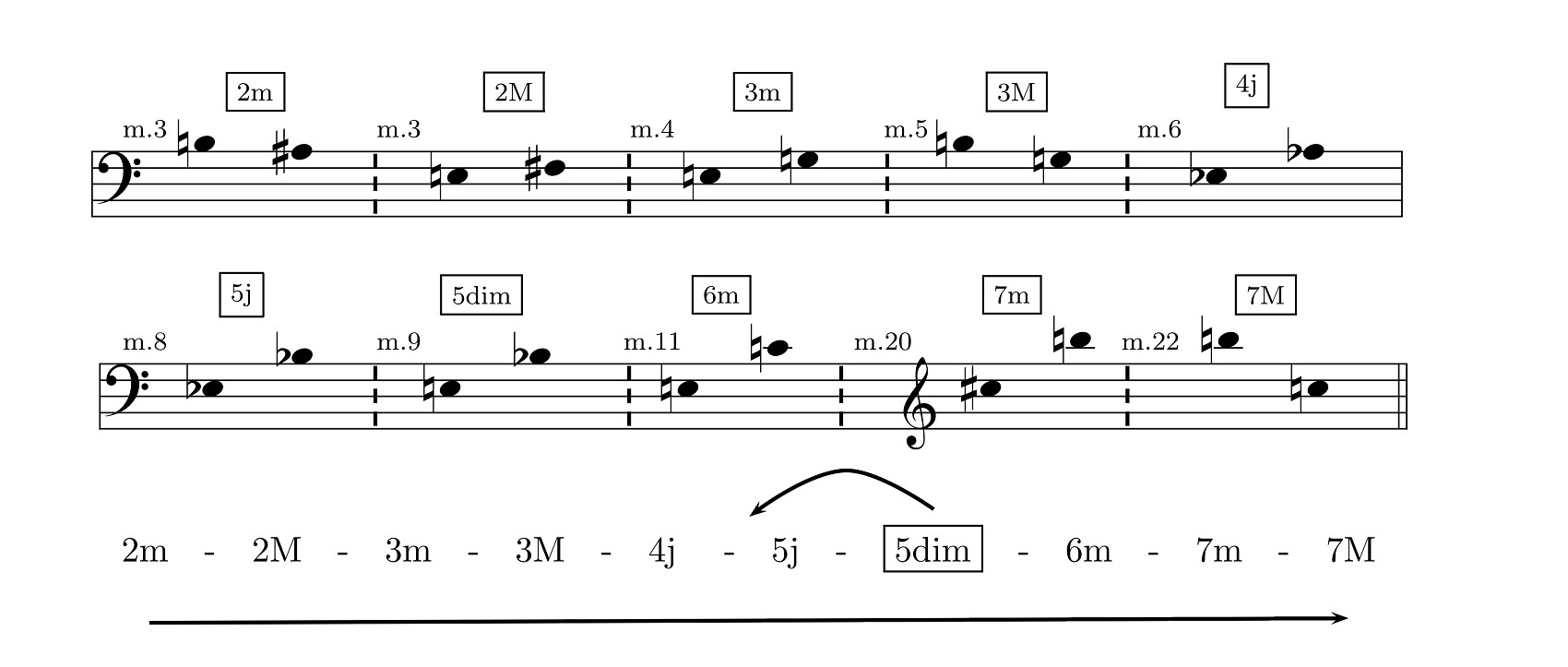

Si nous étudions également tous les sauts faits par les instruments dans la première section, il est possible de voir qu’il existe aussi une augmentation progressive des intervalles au fur et à mesure que la pièce avance. À la onzième mesure, intervient le plus grand intervalle de la section : une sixte mineure. Plus spécifiquement, la séquence progresse par pas égaux de demi-tons, allant de la seconde mineure jusqu’à la sixte mineure. Il existe un seul changement dans l’ordre : la quinte juste apparaît avant la quinte diminuée. Ce procédé se prolonge jusqu’à la mesure 14. Entre la mesure 15 et la première moitié de la mesure 16, il n’y a que les intervalles de seconde (mineure et majeure) et certains de tierce mineure. Cette séquence de sauts peut être complétée avec deux intervalles de plus dans la section II : la septième mineure (mesure 20) et la septième majeure (mesure 22). Nous pouvons le voir dans l’exemple 4.

Exemple 4 : sauts progressivement plus grands dans les voix (pièce complète)

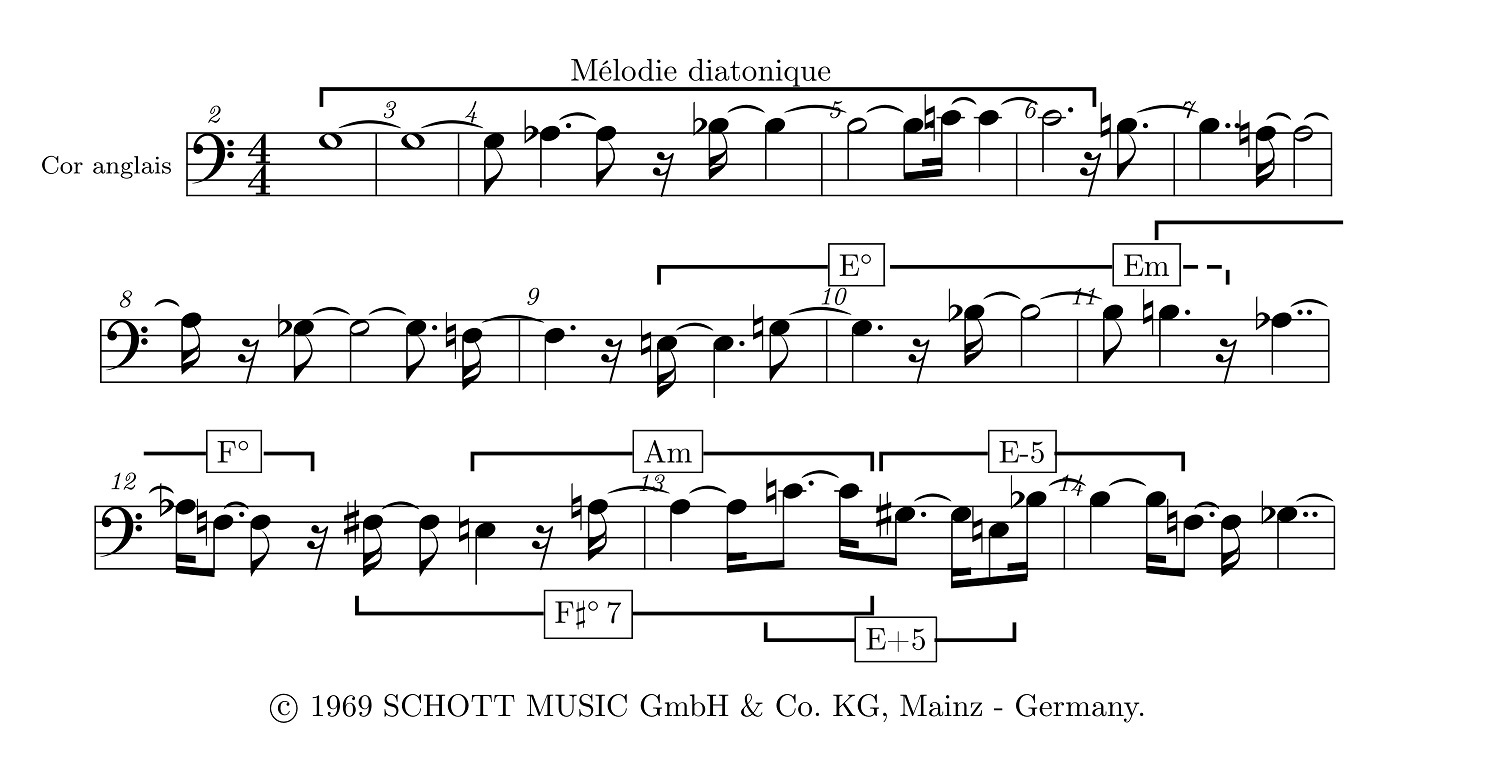

L’incorporation de sauts intervalliques croissants crée des structures qui ne peuvent pas être interprétées en tant que clusters. Ce type de procédé compositionnel facilite notamment l’apparition de triades dans les différentes voix. Même en étant fugaces et « cachées » dans le tissu micro-polyphonique, ces configurations harmoniques (plus consonantes que les clusters qui les entourent) modifient la perception générale de la musique. Il est également important de noter que l’intention de superposer des accords dans les différentes couches ne dépend pas d’une recherche de polytonalité ou d’un travail avec les accords comme matériau de base de l’œuvre. Il s’agit, plutôt, de transformations progressives appliquées aux structures intervalliques. Dans l’exemple 5, nous montrons la ligne complète du cor anglais appartenant à la première section de la pièce. Le début diatonique de la mélodie, qui pourrait appartenir à une gamme de la bémol majeur, arrête peu à peu les mouvements par degrés conjoints pour les remplacer par des intervalles de tierce (mineure et majeure), de quarte juste et de quinte diminuée. Voyons, par exemple, à part les différents types de triades qui apparaissent, l’accord arpégé de fa dièse diminué avec une septième [4].

Exemple 5 : transformation mélodique progressive (transcription en sons réels)

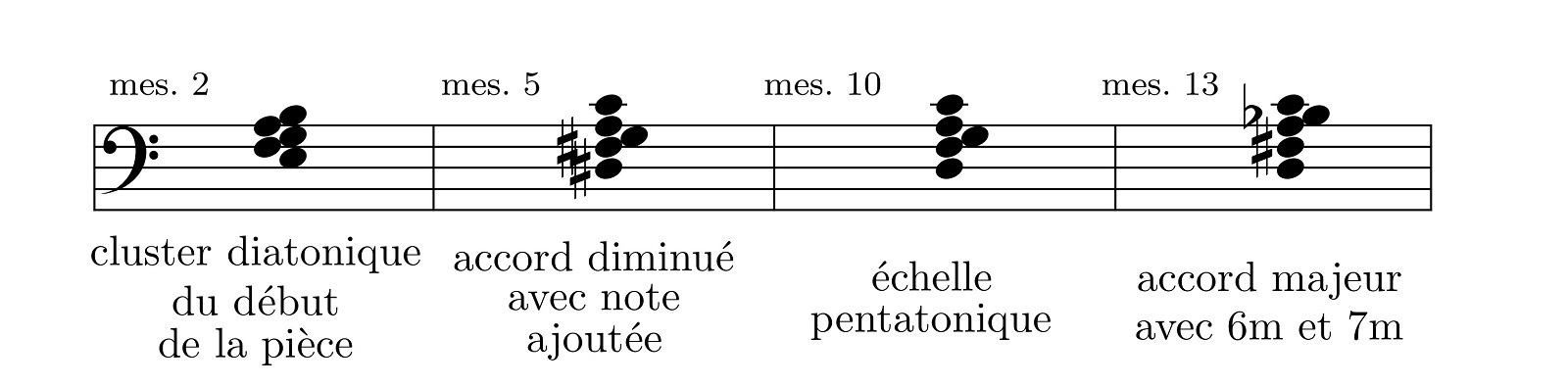

Dans l’exemple 6 nous pouvons voir des accords dans presque toutes les voix. Il est également possible d’observer que la densité des superpositions s’agrandit progressivement, au fur et à mesure que la pièce avance. Comme l’exemple 7 l’illustre, lorsque l’ensemble des voix est analysé dans un sens vertical, on y trouve aussi des harmonies plus consonantes que celle du cluster. En ce sens, nous pouvons mentionner, à titre d’exemple, un accord diminué avec note ajoutée, un accord majeur avec sixte et septième mineures et un accord avec les cinq notes de la gamme pentatonique [5]. Tout cela résulte des petits mouvements des voix.

Exemple 6 : superposition de triades (mesures 8-14). Transcription en sons réels

Exemple 7 : transformations harmoniques

Le contrepoint lui-même se charge de créer la conduite des voix et les changements permanents d’harmonie. Ainsi, en raison de ce tissu et de la brièveté des évènements, chaque nouvelle harmonie n’est que subtilement perçue. L’exemple 8 montre comment les harmonies évoquées précédemment sont immergées dans un processus de transformation harmonique continue qui gère des nombreuses variations de couleur. À l’exception du cluster diatonique, les autres accords durent, au maximum, une noire.

Exemple 8 : transformations harmoniques

En ce qui concerne la superposition de structures rythmiques des voix, il est important de préciser qu’il s’agit, en vérité, de trois divisions du temps : la noire divisée en quatre, cinq et six doubles croches organisées comme montré ci-dessous :

- Division par 4: le cor anglais et le basson.

- Division par 5: la clarinette

- Division par 6: la flûte en sol et le cor.

Ce type de superposition rythmique, maintenu jusqu’au commencement de la deuxième section, met à part toute sensation de pulsation. Le fait d’éviter rigoureusement les attaques au début de chaque temps (le cluster diatonique du début de la pièce constitue la seule entrée dans la partie « forte » du temps de toute la première section) et de fixer l’entrée des voix en pianissimo, permet de renforcer la perception de quelque chose de lisse, sans pulsation et continu. En ce sens, les barres de mesure ne servent qu’en tant qu’indication pour les interprètes, n’ayant aucune fonction liée à l’accentuation de temps forts ou faibles [6].

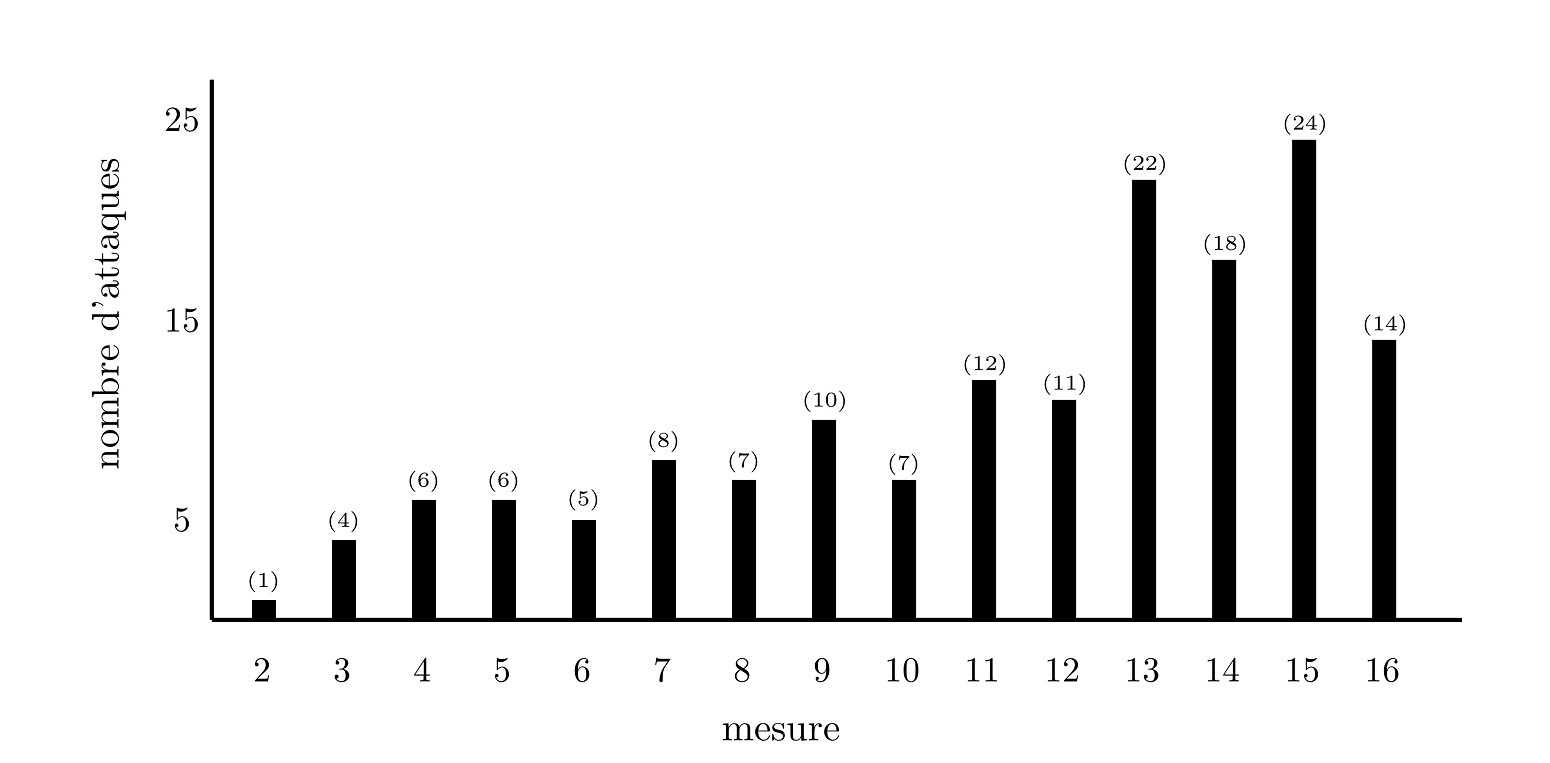

Dans la section que nous analysons, la durée des hauteurs diminue au fur et à mesure que la pièce avance et cette réduction produit une densité d’attaques croissante (Exemple 9).

Exemple 9 : densité d’attaques par mesure

SECTION II (mes. 16-25)

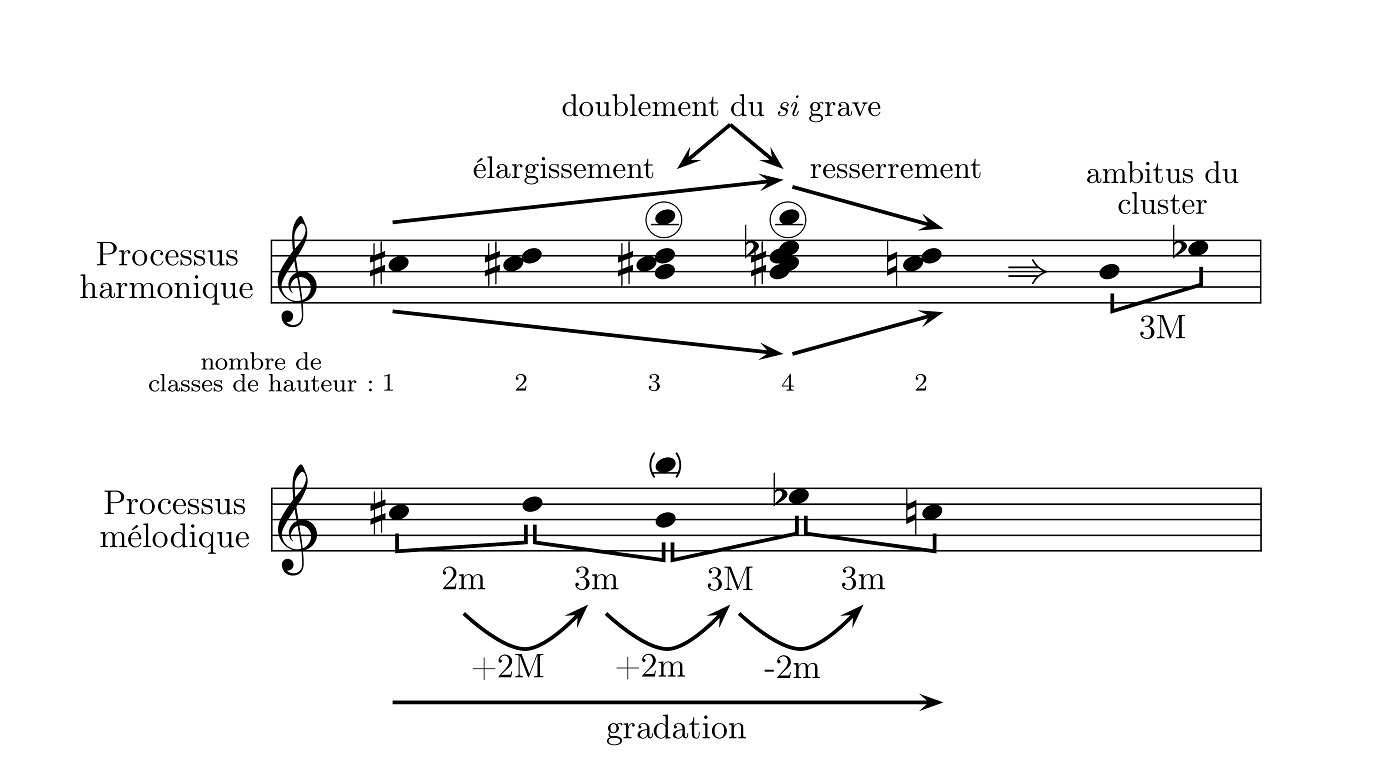

L’ensemble des hauteurs utilisé dans la deuxième section est composé d’un fragment de 5 notes de l’échelle chromatique (si – do – do dièse – ré – mi bémol). Le processus harmonique et mélodique peut être synthétisé de la façon suivante : 1) répétition de la note do dièse 9 fois (mes. 16-19) ; 2) création et expansion du cluster en partant de la note do dièse (mes. 20-21) ; 3) contraction du cluster (mes. 22-24).

Dans l’exemple 10 nous pouvons voir que : 1) l’expansion comme la contraction du cluster sont créées à partir de l’intervalle de seconde ; 2) l’entrée des hauteurs se fait par mouvements contraires.

Exemple 10 : processus harmonique et mélodique

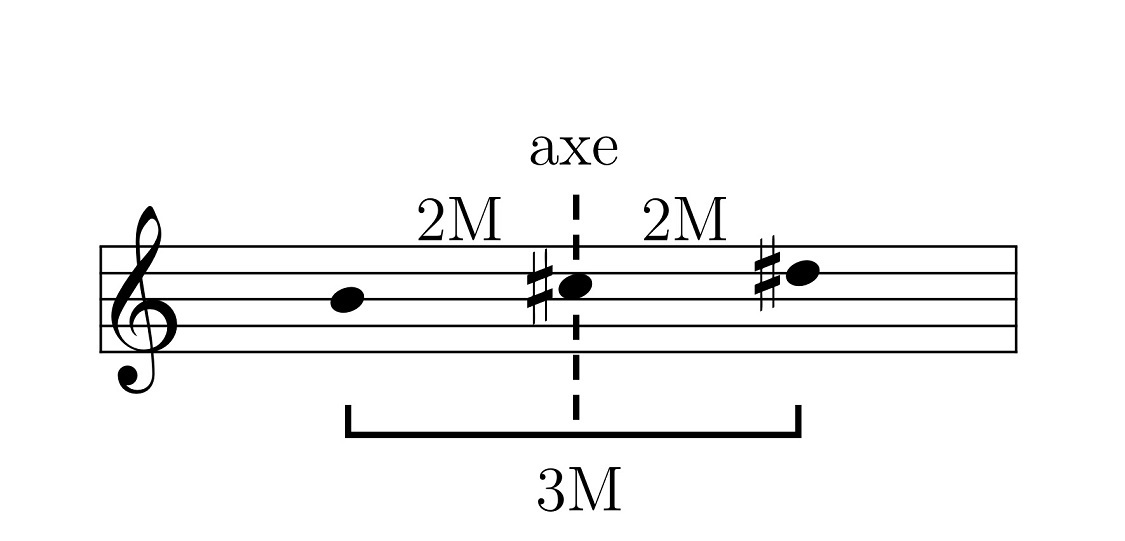

Le do dièse, qui complète le total chromatique de la section précédente [7], a la fonction de note de référence (note pivot) à partir de laquelle sont gérées les autres hauteurs. D’ailleurs, il représente l’axe de symétrie de la section II qui a une seconde majeure de chaque côté [8] (Exemple 11).

Exemple 11 : note do dièse comme axe de l’élargissement de l’ambitus

L’intervalle final de la section (do – ré, mesures 22 - 24) constitue un appendice conclusif mais également un « souvenir » subtil du début de la pièce : le rapport de seconde majeure entre les notes fait référence au cluster diatonique de la mesure 2 (l’intensité pp, le retour au « Tempo I » et l’indication d’« équilibrer les dynamiques » – comme dans la première section – sont aussi des indices de cette intention [9]).

Les structures rythmiques se basent sur la division en trois ou en quatre (la noire est divisée en trois croches et quatre doubles croches). Chaque instrument maintient la même division jusqu’à la fin de la pièce (mise à part la clarinette qui change lors de la dernière attaque) :

- Division par 3 : la clarinette, le cor et le basson.

- Division par 4 : la flûte en sol et le cor anglais.

Les divisions se présentent de façon plus au moins alternée : après une division par trois, s’enchaîne une division par quatre. Il n’existe pas de superpositions de divisions différentes simultanément, mais cette alternance [10] permet d’éviter la sensation de pulsation.