1. Le début du voyage

Tout comme la question de la synthèse instrumentale est devenue au fil du temps une question technique pour de nombreuses générations qui maîtrisaient la composition avec des sons complexes, la question du temps musical théorisée puis mise en pratique par Grisey représentait également un aspect novateur dans les années 1970 [1]. La nécessité de représenter visuellement le concept de durée qui se détache du temps pulsé a conduit Grisey à utiliser un système de lignes continues qui s’étendent au-delà de la mesure (quand celle-ci est présente et qu’il n’y a pas un simple champ temporel indiqué en secondes). La vie interne d’un seul son est contrôlée par des indications dynamiques méticuleuses. Ces deux aspects doivent être étudiés avec attention, surtout lorsque les différentes entrées instrumentales imitent et amplifient l’attaque transitoire d’un modèle sonore (comme le début de Partiels). Puisqu’il s’agit d’un aspect délicat pour la réalisation de la partition, Valade met en garde l’orchestre : « Grisey utilise la notation temporelle proportionnelle. Il y a un trait épais pour la barre de mesure, et des traits fins pour les battements. Les notes doivent être exécutées en fonction de leur position dans le temps (sur le temps lorsqu’elles se trouvent sur la ligne - en fait juste après la ligne pour la clarté de la lecture -, sur le demi-temps lorsqu’elles sont centrées entre deux lignes, etc.) Le but de cette notation est de considérer le temps comme étant continu, sans pulsation réelle. Par conséquent, l’accent n’est absolument pas mis sur les temps. Lorsqu’un événement rythmique spécifique se produit, il peut également être écrit avec des rythmes conventionnels supplémentaires afin d’améliorer la précision si nécessaire. » [2] Cet avertissement est ensuite suivi de quatre pages d’« indications de battements » où le chef d’orchestre a détaillé tous les battements spéciaux, pièce par pièce.

Vidéo 2. « Textures, polyphonie spectrale, notation proportionnelle (Entretien avec Pierre-André Valade, 8/11) »

(https://youtu.be/I68OMdDC1fA, 19/11/2022).

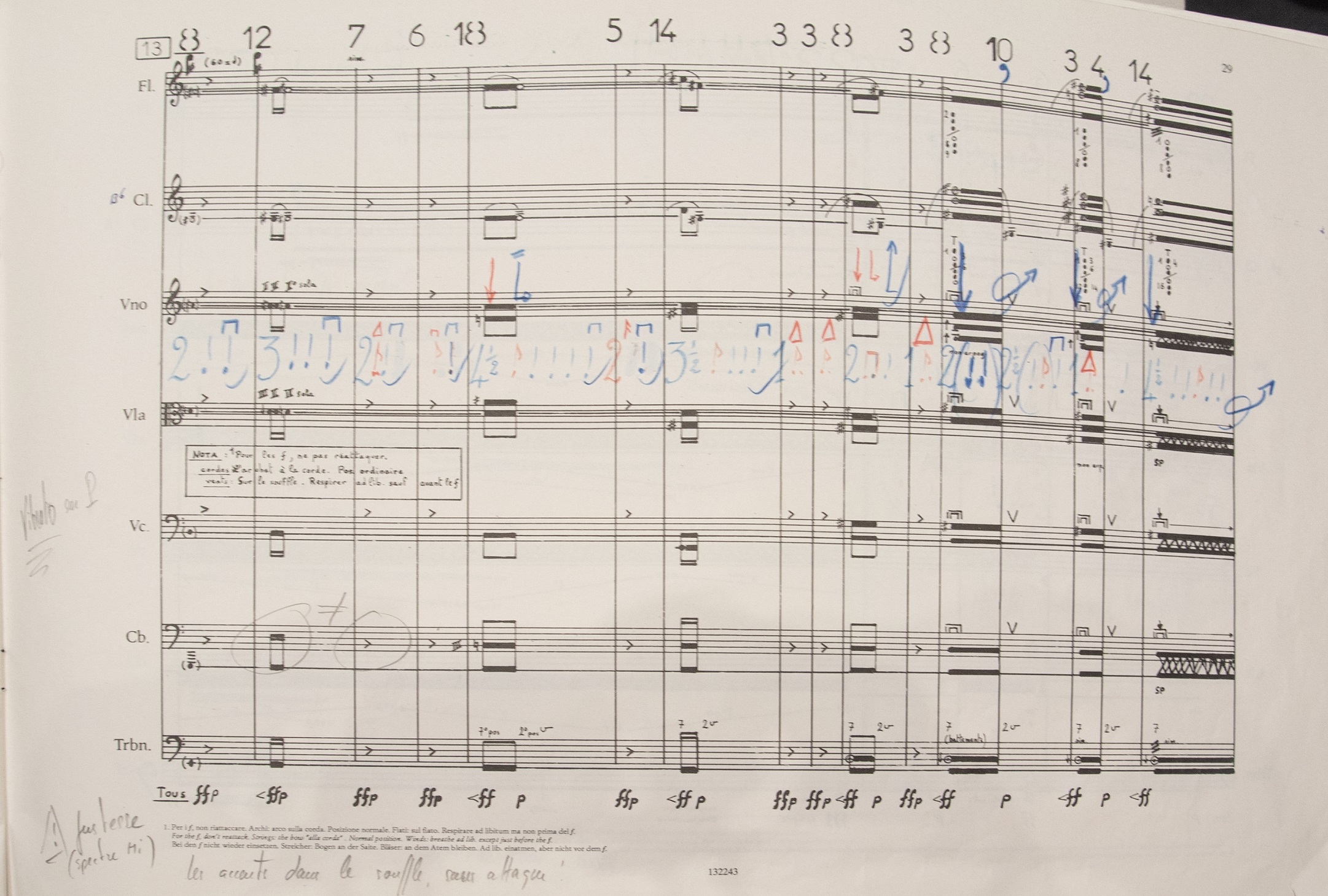

La pluralité des modes notationnels des rythmes et des durées au sein des différents mouvements des Espaces acoustiques est la conséquence de l’adoption de la métaphore du son en tant qu’entité vivante, comme modèle d’articulation formelle (et harmonique) de la musique spectrale. Ainsi que Grisey l’exprime lui-même dans son premier texte théorique « Devenir du son» , « Les différents processus de transformation d’un son en un autre ou d’un ensemble de sons en un autre ensemble constituent la base même de mes compositions, l’idée première, le gène de toute composition. Le matériau est issu du devenir sonore, de la macrostructure et non l’inverse. [...] C’est le processus qui est primordial, [...]. » [3] La notion même de processus qui irrigue profondément la technique spectrale [4] nécessite une construction et un contrôle méticuleux de la transformation des états sonores selon le concept de degré de changement (Verränderungsgrad) de Stockhausen, que Grisey a profondément intériorisé dans ses compositions. C’est grâce au contrôle de la différence entre les points d’un processus que celui-ci peut être orienté et se dérouler à différentes vitesses et degrés de linéarité, comme Grisey l’a bien illustré dans les tableaux présentés dans Tempus ex machina [5]. Cette façon de concevoir l’évolution du discours musical se reflète dans la notation ; des exemples tels que celui de la Figure 3 sont donc très fréquents. Ici, un processus global d’augmentation de l’inharmonicité jusqu’au maximum de densité au chiffre 14 est articulé comme un processus dynamique-discontinu avec une alternance irrégulière de durées pour le spectre harmonique (8 7 6 5 3 3 3 10 4 22 6 doubles croches) et le spectre inharmonique complexe (12 18 14 8 8 3 14 6 23 23 doubles croches) [6]. Du point de vue du temps lié à la battue, une série de précautions partagées entre le chef d’orchestre et l’ensemble sont nécessaires afin de conduire correctement le processus de transformation qui découle de l’idée de l’augmentation irrégulière de l’inharmonicité. La Figure 3 expose une analyse de l’articulation interne possible pour la battue, avec les indications utiles au chef d’orchestre pour organiser les gestes afin de contrôler les attaques irrégulières de chaque agrégat. Cependant, l’expérience de la direction de ce passage a conduit Valade à une simplification effective du geste, qui est ainsi réduit à indiquer seulement la durée de chaque agrégat (comme on peut le voir dans les instructions envoyées à l’orchestre « Fig.13 : chaque mesure en 1 ! (seulement le temps fort) ») [7].

Figure 3. Périodes [2478] - Réalisation du processus d’inharmonicité croissante avec des durées irrégulières de spectres harmoniques et inharmoniques.

(Photo Ingrid Pustijanac, © Ricordi s.r.l., Milan, et Pierre-André Valade.)

[Télécharger la version HD (.tif)]

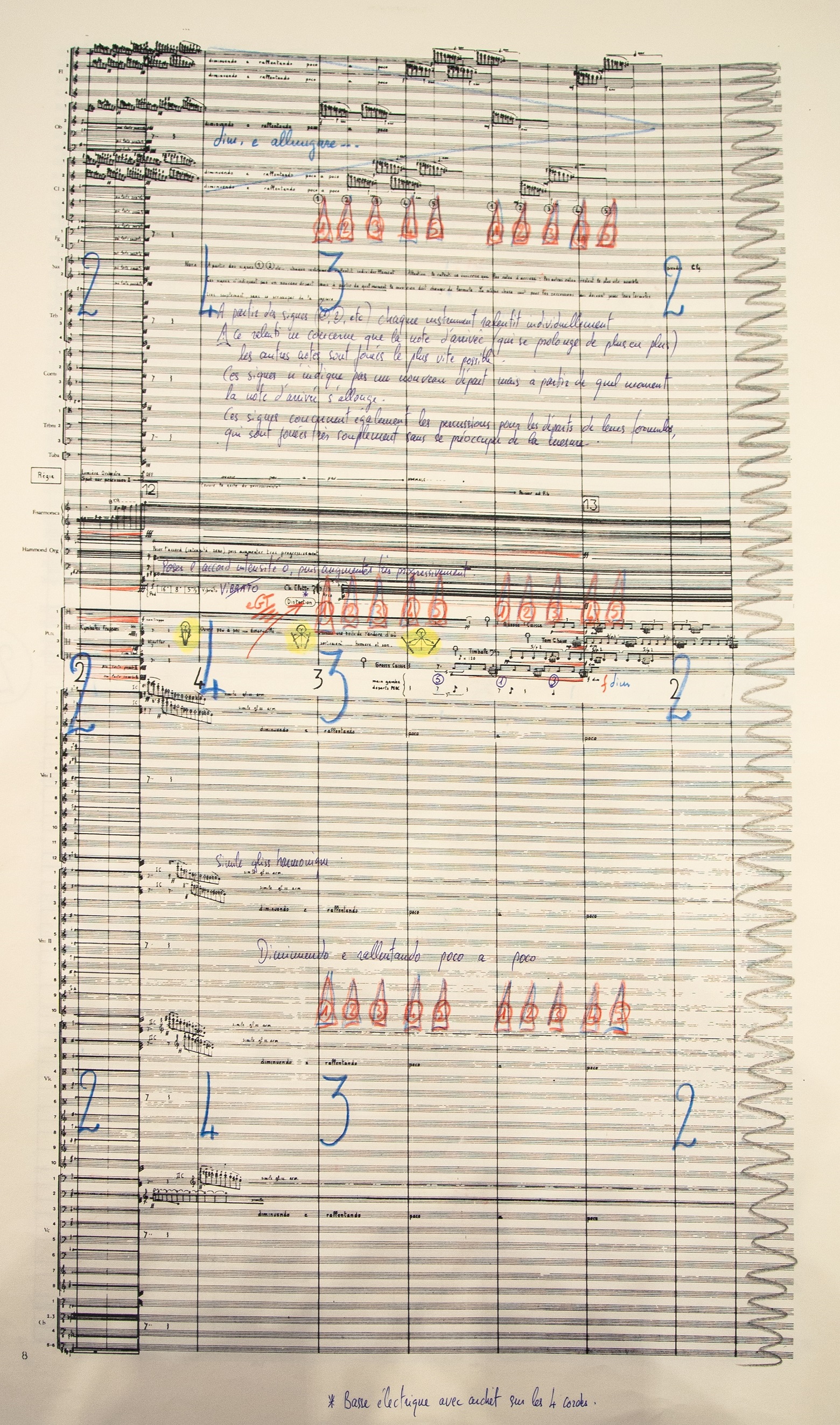

Au fur et à mesure de l’évolution de sa technique de composition spectrale, Grisey a progressivement introduit la présence simultanée de multiples processus de transformation qui se manifestent d’une part par des champs harmoniques superposés, mais aussi par de multiples couches temporelles qui s’écoulent indépendamment en étant toutefois corrélées. On trouve des exemples de cette multiplication et de cette expansion de l’espace acoustique surtout à partir de Modulations. Cependant, du point de vue de la direction d’orchestre, de nombreuses pages de Transitoires sont particulièrement intéressantes. La Figure 4 montre la première page du chiffre 12, la partie où Modulations, si elle est suivie de Transitoires, se connecte à cette dernière. Jusqu’au chiffre 17, où commence le nouveau matériau de Transitoires, la transition s’articule comme un long et progressif ralentissement de l’énergie accumulée par la partie E de Modulations, construite sur le modèle acoustique du son inversé d’une cymbale, qui achève sa course dans la mesure précédant le chiffre 12 [8]. Le passage de cette grande explosion au geste répété des contrebasses – figure reprise de Partiels et développée comme élément distinctif de Transitoires –, s’articule à plusieurs niveaux : les sons soutenus de l’accordéon et de l’orgue Hammond sont mis en valeur par la guitare électrique jouée à l’archet ; le glissando des harmoniques des cordes se mêle aux figures descendantes des bois, cœur du long processus de rallentando en cours. En fait, Grisey lui-même indique que les attaques pour, respectivement, hautbois 1, Clarinette 2, Clarinette 3, Flûte 2, Flûte 1 et encore Hautbois 1, Clarinette 2, Clarinette 1, Flûte 2 et Flûte 1 sont à privilégier. Il y a donc deux niveaux en jeu : d’abord, le rythme régulier à trois noires qui règle la macro-durée et ensuite, les gestes individuels qui, au niveau local, grâce à l’allongement de la dernière note de la figure descendante, réalisent le ralentissement de l’activité globale. L’ensemble du processus est également soutenu par le rallentando inscrit dans les parties de percussion. Les annotations sur la partition appartiennent à différents types de signes. Le bleu est utilisé pour indiquer le diminuendo général et le rallentando. Les triangles cerclés de rouge indiquent le geste le plus exigeant en termes de clarté de la direction (ici, il s’agit de s’orienter pour savoir où doit se trouver exactement la personne qui effectue le rallentando des groupes de notes), tandis que la couleur jaune souligne le geste particulier du percussionniste avec les cymbales ; enfin, les instructions de Grisey sont transcrites au crayon bleu [9].

Figure 4. Transitoires [2309] - La section rallentando écrite avant le n° 17.

(Photo Ingrid Pustijanac, © Ricordi s.r.l., Milan, et Pierre-André Valade.)

[Télécharger la version HD (.tif)]

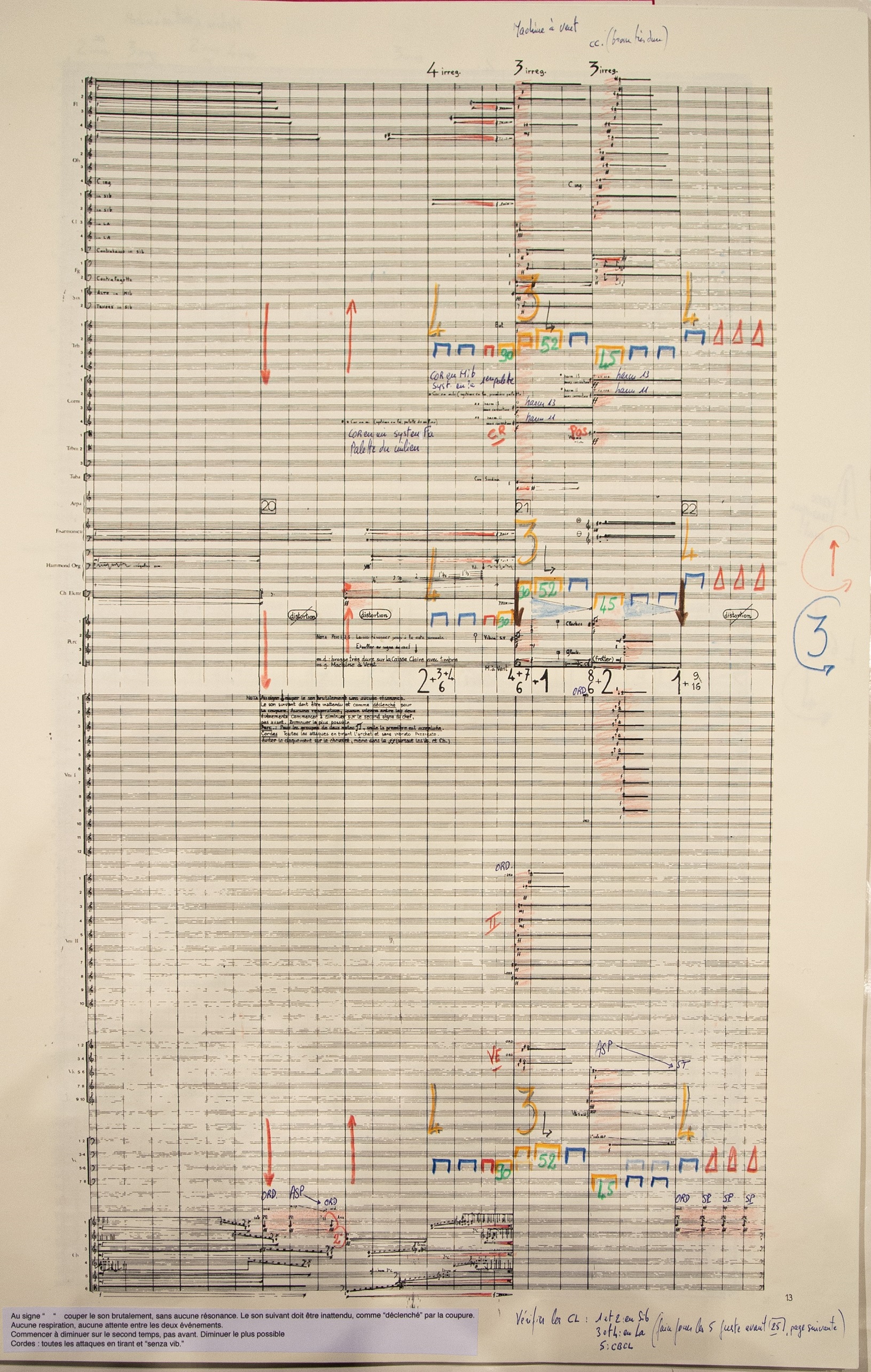

Un dernier exemple de la complexité de la notation rythmique et des durées peut être observé à la Figure 5. Ici, le processus des treize répétitions (chiffres 18 à 40) du motif de contrebasse est superposé à deux autres niveaux instrumentaux avec différents facteurs d’extension temporelle et diverses combinaisons en termes d’orchestration. La simulation du transitoire d’attaque exige une articulation méticuleuse des entrées, obligeant Grisey à calculer une durée particulière pour chaque mesure, et obligeant le chef d’orchestre à trouver des solutions spécifiques pour ces changements importants. Comme on peut le voir à la Figure 5, la solution adoptée par Valade consiste à changer le tempo dans les espaces les plus étroits de la mesure, qui correspondent à des durées plus courtes [10]. Cette page est pleine d’autres indications concernant l’intonation (par exemple pour la partie de clarinette et de clarinette basse), le timbre (les cors et la présence de la machine à vent) et la dynamique. En fait, ce sont des données qui deviennent pertinentes, comme on le verra dans la section suivante, au moment où l’on commence à construire le son avec l’ensemble.

Figure 5. Transitoires [2315] – Articulation de l’attaque au n° 20

(Photo Ingrid Pustijanac, © Ricordi s.r.l., Milan, et Pierre-André Valade.)

[Télécharger la version HD (.tif)]