2. De l'acte interprétatif au discours : le jeu de cor avec anche

Ce passage de Partiels fondé sur le jeu de cor avec anche, qui avait semblé problématique en répétition, a ensuite été discuté en entretien avec le corniste tout d’abord, puis avec le chef d’orchestre. Les deux entretiens ont fait suite à la session de répétition correspondant à la séquence discutée précédemment.

Dans la partie de cet entretien durant laquelle il est questionné au sujet de ce passage et du moment correspondant de la répétition (Vidéo 2), le corniste Francesco Mattioli donne quelques explications techniques concernant la production de sons d’anche au cor. La technique consiste à enlever l’embouchure de l’instrument et à poser l’anche directement sur la branche principale, en la tenant. Il est ainsi nécessaire que l’anche choisie possède une dimension permettant de l’adapter à l’instrument joué, ce qui est le cas d’une anche de basson ou de contrebasson, comme le corniste le rappelle au début de la séquence vidéo. Grisey précise en effet dans la préface de Partiels, au sein de la section consacrée aux cuivres : « Se munir d’une anche (de contrebasson par exemple) adaptable à l’embouchure de l’instrument [1] ». Il ne donne donc pas de consigne stricte et laisse une certaine marge de liberté aux interprètes sur le choix précis du matériel. En revanche, Pierre-André Valade semble un peu plus directif : « Après le chiffre 12, les sons doivent être joués en utilisant une anche de contrebasson tenue dans l’embouchure [2]. » Le corniste s’exprime par ailleurs sur la nature de ce son qu’il considère comme un effet plutôt que comme une note : « Il n’a pas écrit de note spécifique, il veut quelque chose, comme un bruit, de dal niente, de rien, jusqu’à fortissimo. Ce n’est pas une note spécifique, c’est juste un bruit, un effet, mais c’est assez difficile à faire sans amener les autres harmoniques, c’est très intéressant, je n’avais jamais joué quelque chose avec un demi-cor. » (0:30-0:59.) Le corniste reprend ici la notion d’effet utilisée par Pierre-André Valade en répétition, tout comme l’idée de corrélation entre la réalisation d’un crescendo dynamique et la production d’harmoniques, délicate à contrôler. Il complète son discours avec les idées plus personnelles de bruit – qui découle certainement de l’inharmonicité caractéristique de ce passage [3] – et d’hybridation instrumentale – qui montre que le cor ainsi joué est quelque peu dépossédé de ses caractéristiques organologiques propres. Cette idée d’hybridité revient d’ailleurs à la fin de l’entretien, où le corniste explique avec un certain amusement : « c’est quelque chose comme un basson. C’est pour un bassoniste, pas pour un corniste. » (1:54-2:05.) Au-delà de son aspect purement sonore, ce passage est peut-être également à considérer comme une touche d’humour de Grisey au sein de la pièce [4].

Vidéo 2. « Éléments techniques / Jeu du cor avec une anche (Entretien avec le corniste – 2/2) »

(https://youtu.be/u4s3VNbhpDg, 19/11/2022).

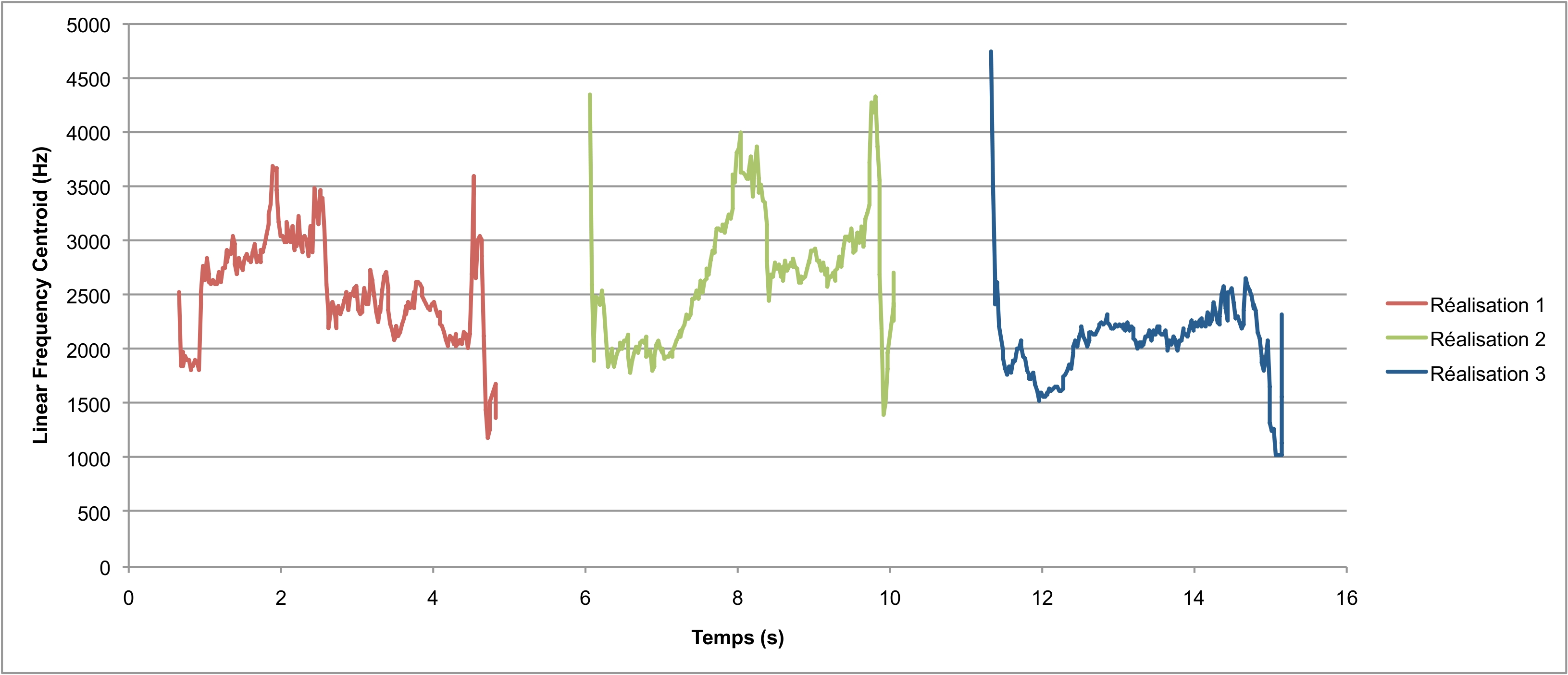

L’entretien avec le corniste est en outre enrichie d’une démonstration par ce dernier du passage discuté, permettant ainsi d’entendre l’effet sonore isolé de son contexte musical et de voir la gestuelle de l’instrumentiste en gros plan (1:10-1:47). Les trois réalisations proposées permettent de voir que l’anche est tenue sur la branche principale de l’instrument, en lieu et place de son embouchure, à l’aide de trois doigts posés à la fois sur l’anche et sur l’instrument. La main droite du corniste, généralement placée au niveau du pavillon, donne ainsi lieu à une posture inhabituelle. La main gauche montre quant à elle que l’instrument est joué sans actionner aucune des palettes, donc en fa. Les hauteurs perçues se situent approximativement entre sol3 dièse et do4, avec une stabilisation lors du troisième essai sur si3 bémol – qui correspond à l’harmonique 11 par rapport à fa1. Comme le montrent le sonagramme et la forme d’onde de ces trois réalisations (Figure 1), la continuité de hauteur semble délicate à contrôler, avec la présence de sauts brusques de hauteur d’environ un demi à un ton vers l’aigu, accompagnés de discontinuités de dynamique. Le dernier essai constitue clairement le plus contrôlé des trois, avec une augmentation progressive de la richesse harmonique qui est mise en évidence par une augmentation relativement linéaire du centroïde spectral par rapport aux essais précédents nettement plus chaotiques (Figure 2) [5].

Figure 1. Formes d’onde et sonagrammes des trois réalisations du jeu de cor avec anche par Francesco Mattioli (Acousmographe ; type de fenêtre : Hanning ; taille de la fenêtre : 2048 ; pas de la fenêtre : 512).

Figure 2. Linear Frequency Centroid des trois réalisations du jeu de cor avec anche par Francesco Mattioli (Analyse : Sonic Visualiser ; type de fenêtre : Hann ; taille de la fenêtre : 2048 ; pas de la fenêtre 512).

Le chef d’orchestre Pierre-André Valade s’est également exprimé en entretien au sujet de ce passage (Vidéo 3) [6], en soulignant la variabilité et l’imprévisibilité du résultat sonore : « ça sonne chaque fois différemment. » (0:16-0:18.) Ce passage semble donc relativement sensible aux aléas des conditions d’interprétation. Le chef précise ainsi sa conception du passage : « Vous partez avec un son tenu et ce son est amplifié, ce son est épaissi, comme épaissi au moment du “forte”. » (0:44-0:52.) Il introduit la notion d’épaisseur, qui résulte ici à la fois d’une augmentation de l’amplitude sonore et de la richesse spectrale – ce qui entre en concordance avec ses explications données durant la répétition et la démonstration du corniste analysée plus haut. En répétition, ce résultat n’était pas tout à fait atteint, avec une épaisseur constante et une hauteur instable : « Et là effectivement, cet après-midi, on avait la même épaisseur et puis ça montait et puis ça redescendait. » (0:53-0:58.) Des explications techniques confirment ce qui avait été mis en évidence au travers de l’entretien avec le corniste, de façon beaucoup plus explicite : « C’est un passage très, très délicat parce que l’instrumentiste souffle dans cette anche qui est une technique qu’il ne maîtrise pas, bien sûr, c’est une technique qui n’est pas comprise dans l’instrument. Et puis, d’autre part, l’anche est maintenue sur l’embouchure avec la main, donc ça dépend [...] comment l’anche est collée sur l’embouchure, ça dépend d’un tas de paramètres, des paramètres très fins, et quand il souffle, une fois que ça commence à changer, il ne maîtrise pas toujours ce qui se passe. » (1:05-1:40.) Cette imprévisibilité du résultat est tout à fait acceptable dans le cadre d’un concert, mais fait généralement l’objet d’un travail de répétition plus fin – et donc d’un montage audio – dans le cas d’un enregistrement sur disque : « C’est une chose un peu délicate comme ça, mais pour un disque on refait jusqu’à ce que ça fonctionne. Pour un concert, on prend ce qu’il y a dans le concert et on s’en contente. » (1:40-1:53.) En dépit de sa précision sur le plan de la composition comme de la notation, la pièce Partiels reste donc une musique vivante dont le jeu de cor avec anche constitue un bon exemple de technique instrumentale parfois difficilement contrôlable en temps réel.

Vidéo 3. « La partie de trombone utilisant une anche dans Partiels (Entretien avec Pierre-André Valade – 11/11) »

(https://youtu.be/u4s3VNbhpDg, 19/11/2022).