Parmegiani nous livre que cette pièce est bâtie sur le principe de thème et variations. Le thème, respecté tout au long de la pièce, apparaît comme une succession de phases courtes ou moyennement courtes, d’attaque abrupte, qui surviennent sur une longue entité. Des plages de phases seules ou groupées alternent avec des plages ou l’entité est seule. Cela aurait pu générer de la « monotonie » sur la durée. Afin d’y parer, le compositeur utilise un certain nombre de « variations », organisées de façon à éviter les ruptures brutales. Concernant les phases :

- mélanges de sons brefs et de sons résonants

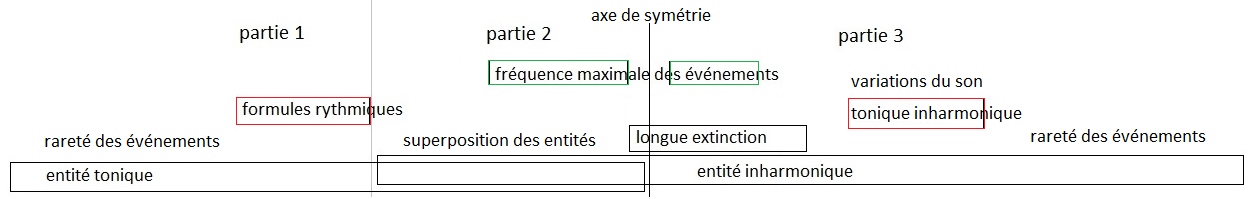

- augmentation puis diminution progressives du nombre d’événements, du calibre, et de la tessiture globale

- le nombre de profils spectraux augmente et diminue également, et ceux-ci sont majoritairement en accord avec le continuum : tonique (première partie), tonique et inharmonique (deuxième partie), puis inharmonique (troisième partie)

Concernant les entités :

- variations d’allure

- ruptures sporadiques

- légères variations de hauteur

- la première entité est un son tonique simple lisse, la seconde un groupe inharmonique granuleux

Pour ces raisons, nous émettons l’hypothèse que la moitié de la pièce, où Parmegiani s’est « demandé comment continuer », se situe en 2’06, à la fin du premier continuum. L’idée de variation, survenue à cet endroit d’après le compositeur, expliquerait l’apparition du second continuum, et le long tuilage entre les deux aurait pour fonction d’éviter la rupture du principe unique d’écriture par un changement trop brusque. La densité des événements sonores, quasi symétrique avant et après la disparition de la première entité, ainsi que le groupe tonique (piste 15) presque aussi long que la superposition des deux continuums, plaident en ce sens.

Toutefois, cette symétrie est adoucie par le tuilage de l’entité tonique avec l’entité inharmonique qui se produit avant le milieu, et par les formules rythmiques de la première partie qui s’opposent aux fortes variations du son tonique inharmonique de la troisième partie (2’41 à 3’18).

Figure 8. Schéma de la grande forme

Ainsi, même au niveau de la structure globale, le compositeur évite un double écueil : celui d’une opposition trop marquée qui romprait le principe unique d’écriture, et celui d’une symétrie trop parfaite qui pourrait engendrer la monotonie.