2. Analyse

Première sous-partie

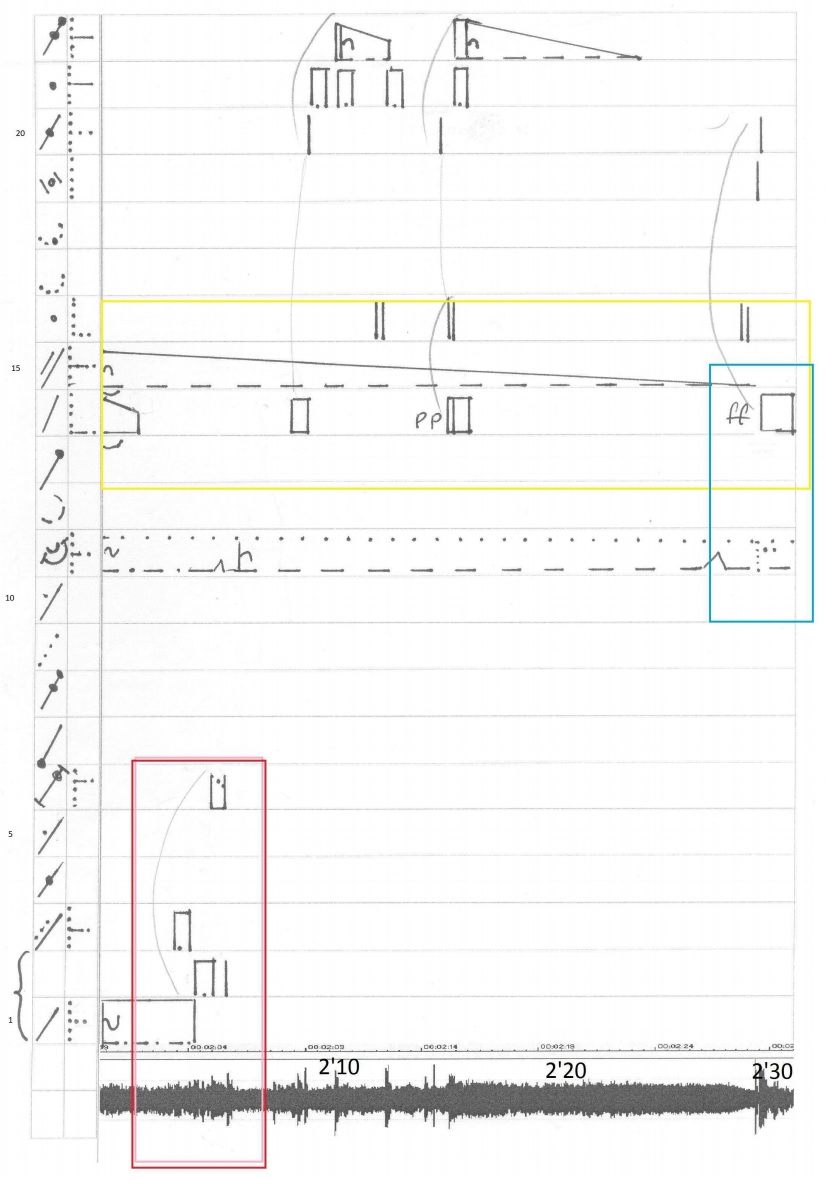

À 2’06, l’entité inharmonique a définitivement supplanté l’entité tonique. Toutefois le principe d’écriture unique, le « thème », est respecté. Comme d’habitude, les nouveaux sons sont introduits au sein d’un motif qui comprend des phases déjà entendues. La fréquence des événements reste stable pendant encore dix secondes, puis amorce une diminution. Le relâchement progressif est souligné par le long decrescendo du groupe tonique qui accompagnait le son très grave. Dans le même temps, après la disparition du premier continuum, ce groupe tonique, très long, permet de conserver la superposition de deux sons tenus en faisant disparaître progressivement cette coexistence.

De 2’16 à 2’29 le principal événement est la lente extinction des résonances. Le son très grave, discret jusqu’à présent, surgit ff au moment où le son tenu monte vers l’aigu et compense ce changement de tessiture à 2’30. Toutefois cette montée vers l’aigu du continuum augmente légèrement la tension au moment où les événements deviennent plus rares et où l’auditeur pourrait ressentir de la monotonie. A cet endroit où l’ambitus global et le calibre des sons atteignent leur maximum, ils entament un amincissement. Seuls les sons très brefs conservent un large calibre. Après avoir utilisé des processus d’augmentation, Parmegiani amorce maintenant des processus de diminution.

Figure 7. Interruption définitive du premier continuum (en rouge), extinction lente du groupe tonique qui se superpose au deuxième continuum (en jaune) et augmentation de la tessiture du second continuum pendant l’impact grave (en bleu)

Cette sous-partie s’achève par une interruption de l’entité inharmonique en 2’37 et 2’40, suivie du même son granuleux que lors de l’interruption de l’entité tonique à 48’’ (piste 6). La variation rythmique qui précède est ici remplacée par une forte variation d’allure.

Deuxième sous-partie

La deuxième sous-partie voit le principe de superposition de sons tenus prendre le pas sur les phases brèves, ce qui permet leur raréfaction. Le son tenu hybride tonique inharmonique, de 2’41 à 3’18 (piste 23), parce qu’il est hybride, fait le lien entre les deux longues entités qui sont le soubassement de toute la pièce. Il reprend les principes d’amplification et accélération de l’allure, du changement de hauteur de la tessiture, et de rupture, pour annoncer le final. Le final est introduit par un son impulsif rapide qui décélère (3’19).

Les motifs qui se répètent sont plus complexes que ceux du début, varient sur leur chute et peuvent intégrer des sons du début.

Final (troisième sous-partie)

Le final débute à 3’27 par une phase impulsive tonique inharmonique très creuse et s’accompagne dans un premier temps de la suppression de l’allure sur l’entité. Elle reste seule, scandée par quelques incidences du son tonique inharmonique, sans aucune variation jusqu’à 3’37. Nous entendons deux sons seulement, comme au début. À 3’37, l’entité connaît de fortes variations d’allure et de hauteur, induites par la phase impulsive répétée cinq fois, ainsi qu’un decrescendo inexorable. La dernière incidence survient presque à la fin qu’elle semble provoquer.

L’ensemble des variations consiste essentiellement, dans cette troisième partie, en une diminution des événements, de la tessiture et du calibre