2. Analyse

Exposition

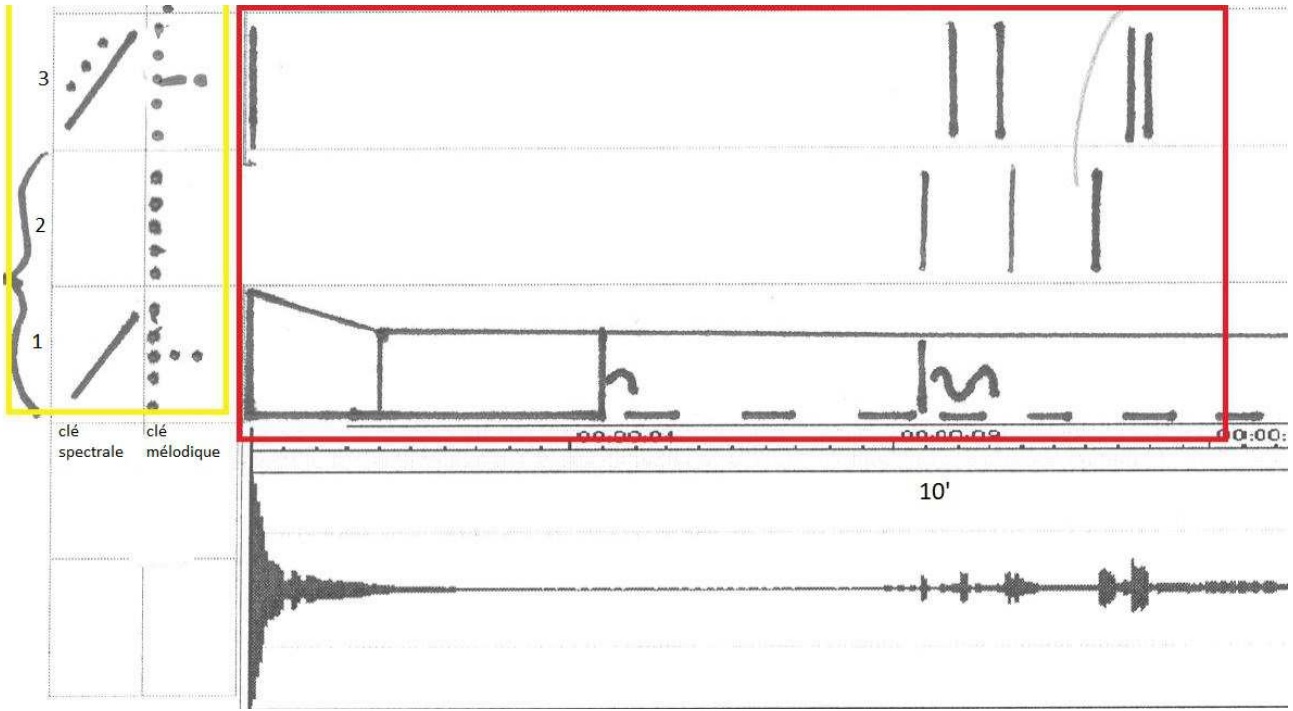

Figure 4. Exposition

L’exposition apparaît comme une opposition entre une longue entité tonique continue et des phases impulsives : ces deux types de sons offrent une attaque abrupte. Le continuum (piste 1) connaît des variations d’allure liées ou non aux incidences [1]. Aucun silence ne survient et l’entité est seule entre les phases. Ces principes seront respectés tout au long de la pièce et constituent le « thème ».

Nous rencontrons trois types de phases :

- un groupe hybride (piste 3, 0’’) qui semble se poursuivre par

- une résonance de même matière que le continuum (piste 1)

- et de courts sons toniques (piste 2, 9-12’’) également de même matière.

Les phases peuvent être seules ou associées à d’autres pour créer un motif. Ces figures associent les sons toniques et les groupes hybrides. La partie tonique du groupe piste 3 crée l’unité avec le continuum. Sa partie hybride, un son tonique bruité, contient à la fois le principe d’un autre type de son, le principe d’un élargissement du nombre de catégories de son et le principe d’un élargissement du calibre qui contient lui-même le principe d’élargissement de la tessiture. Parmegiani va se servir des principes ainsi définis pour guider ses variations tout au long de la pièce. Au début de la pièce, tous les sons se situent dans une tessiture medium et offrent un calibre étroit, à l’exception des phases bruitées qui ont un large calibre.

Les sons de la pièce ne présentent aucune variation interne du profil mélodique, à l’exception de l’allure sur les phases et entités de longue durée. L’allure pose le principe d’un élément rythmique. Pour toutes ces raisons, le compositeur expose ici un propos très resserré et maîtrisé.

Première sous-partie

Les premières variations débutent ici, et consistent en l’apparition de nouveaux sons.

À 24’’, une phase résonante, apparaît pp puis mf à 26’’ (piste 4): ce procédé, repris par la suite, contribue à l’unité de processus et permet d’introduire discrètement un nouvel élément, d’autant qu’entre ces deux apparitions, une phase déjà entendue est intercalée pour l’intégrer au sein d’un motif. En même temps, Parmegiani élargit sa palette sonore par un son qui sonne creux et prépare l’arrivée de sons moins purs que ceux du début. Il s’agit également de la première vraie résonance. Cela est appuyé par le fait que l’allure du continuum disparaît. Elle réapparaît d’elle-même à 30” sans raison apparente.

À 34”, une nouvelle phase impulsive (piste 5) forme une figure avec un son déjà entendu. Il s’agit d’une phase tonique cannelée [2] par son attaque. Cette partie bruitée du son offre un large calibre.

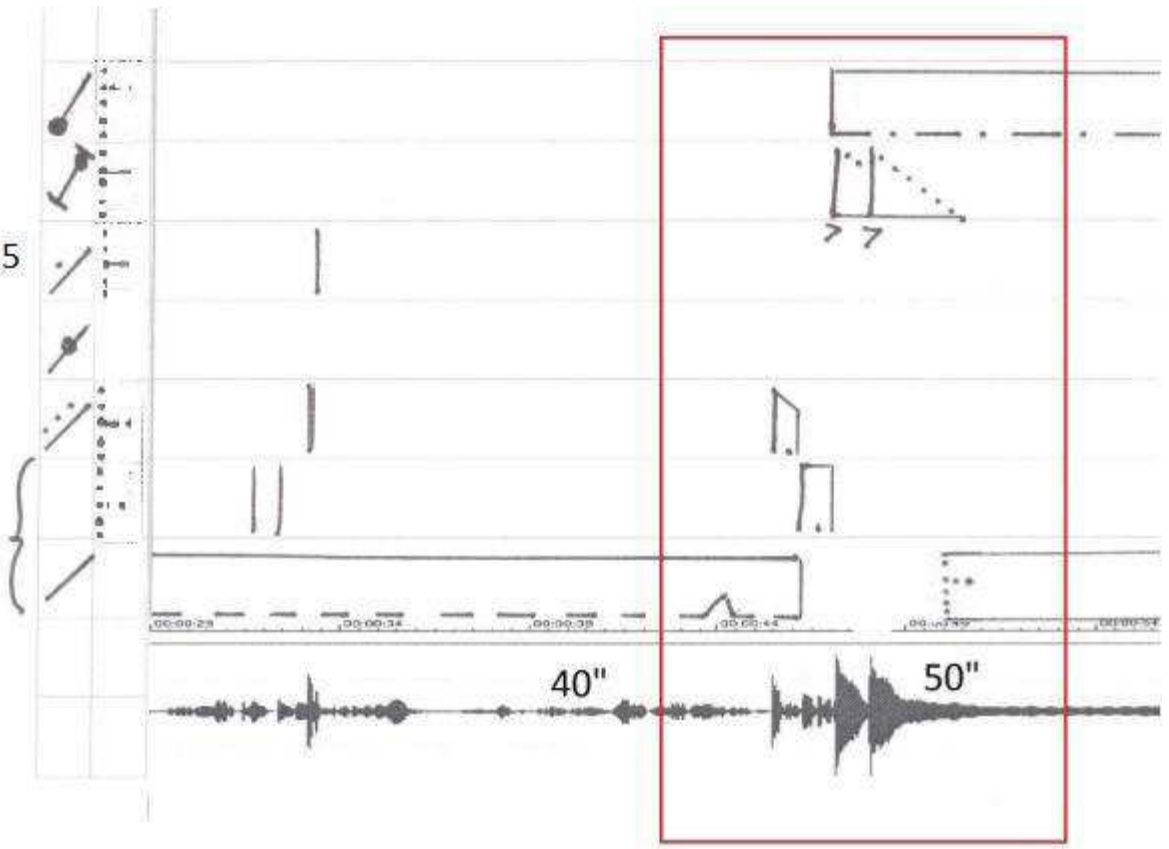

À 46”, la fin de la première sous-partie est annoncée par la répétition rapide (les points à la base du signe indiquent une rapide itération) du premier son impulsif qui entraîne rythmiquement le continuum et provoque son interruption. Ce procédé d’interruption sera repris plus tard, à 2’04. Ici, il permet de basculer vers un autre procédé, à savoir un son tenu rythmique. Dans le même temps le principe de la disparition de l’entité tonique est posé, même si elle réapparaît plus tard. Elle disparaîtra définitivement à 2’06.

Figure 5. Interruption du continuum

Deuxième sous-partie

La deuxième sous-partie, à 48’’, débute à la fois par le premier son granuleux piste 6 (noté par des points dans la partie supérieure du signe), qui introduit cette catégorie de variation rythmique, et par le premier son tenu rythmique fait d’une boucle régulière (piste 7). Avec l’entité rythmique en 1’16, il s’agit du seul événement hors continuum qui ne soit pas une phase. Le son granuleux présente une double attaque qui rappelle le duo rythmique qui vient juste de s’achever, et se situe dans une tessiture plus aiguë. Sa résonance se mélange à l’entité du début qui réapparaît plus aiguë et sans allure, ce qui lie les deux sons. La formule rythmique est elle aussi plus aiguë. Ce changement de tessiture provoque une légère tension. Quand le son rythmique est installé, Parmegiani reprend le son cannelé pour ramener l’entité à sa hauteur initiale (57’’). La deuxième sous-partie s’achève à 1’14 par le son d’impact résonant granuleux qui l’a introduite.

Troisième sous-partie

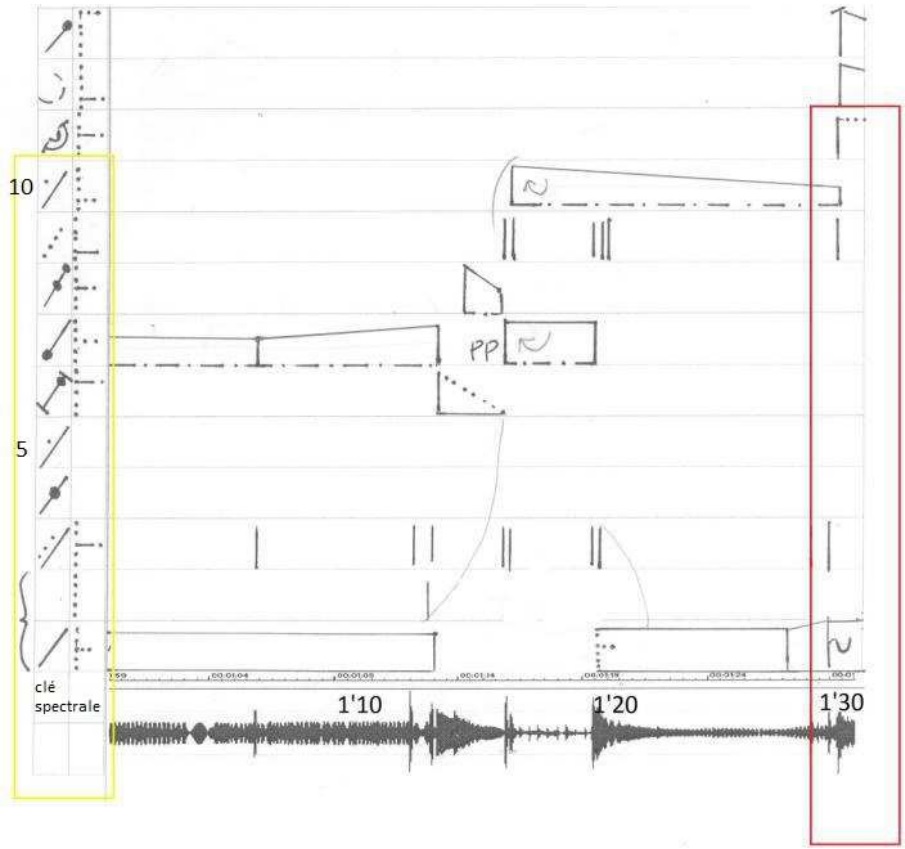

La troisième sous-partie consacre les élargissements de tessiture, rythmique et de profil spectral enclenchés auparavant. La formule rythmique irrégulière crée une attente (piste 10). Elle est constituée d’un son tonique cannelé par son attaque (type de son déjà rencontré). L’équilibre est retrouvé à 1’30.

La réexposition du début à 1’ remplit une triple fonction :

- remise en mémoire classique et affirmation du propos, nécessaire après son interruption

- intégration des nouveaux sons depuis le début

- rappel du procédé pour anticiper la sonulation [3] qui va être amenée de la même façon : son tenu introduit par le même son impulsif, d’où sa justification

En partant de sons toniques et de groupes hybrides, Parmegiani enrichit progressivement sa palette en variant les sons toniques par leur couleur et en insérant des sons de plus en plus bruités. Cela permet :

- associé à d’autres paramètres (attaque, durée), d’amener la sonulation

- de varier le matériau afin d’éviter la « monotonie », et de conserver le « principe unique d’écriture ». En regardant la clé spectrale (colonne 1) et la clé mélodique (colonne 2), nous voyons comment le compositeur enrichit progressivement la tessiture, le calibre et le profil spectral des sons, en se restreignant toutefois à la famille des sons toniques.

Figure 6. Progression spectrale avant la sonulation (en jaune) et introduction du second continuum (en rouge)

La transition est aussi préparée par les résonances des phases impulsives et les ruptures de l’entité tonique qui font d’abord passer le son inharmonique pour une phase résonante. Elle s’installe ainsi imperceptiblement dans la durée, jusqu’à devenir l’unique continuum. Les timbres creux [4], aigus ou riches [5] le préparent également au niveau du profil spectral. Les changements de hauteur l’annoncent par le profil mélodique. L’arrivée de l’entité inharmonique, à 1’30, est également masquée par le son tonique (piste 13) et l’autre son inharmonique (piste 12).

Parmegiani a graduellement et logiquement introduit une grande variété de rythmes (allure avec variation de vitesse, grain, sons itératifs, boucles rythmiques). Il a posé des processus de rupture du continuum, d’augmentation de la hauteur, et de répétition et de variation des motifs. Avant la superposition de l’entité initiale et de l’entité inharmonique qui prend le relais, le compositeur nous familiarise depuis 50” à la superposition de deux sons tenus. Il dispose maintenant de suffisamment de possibilités pour conduire ses « variations » en respectant le « principe unique d’écriture ».