J’appelle cette transcription « partition » [1] parce qu’elle est suffisamment précise pour qu’un compositeur qui ignorerait l’œuvre puisse en produire une interprétation proche de l’originale en en suivant les prescriptions. Appliquée au son, l’idée d’unité minimale, appelée « phase » [2], pourrait se définir ainsi : la phase d’un son dure aussi longtemps que le son ne change ni de matière ni de forme. Dès qu’un ou plusieurs paramètres (dynamique, allure, grain...) changent, le son change de phase. Le continuum au début de l’œuvre en fournit une excellente illustration.

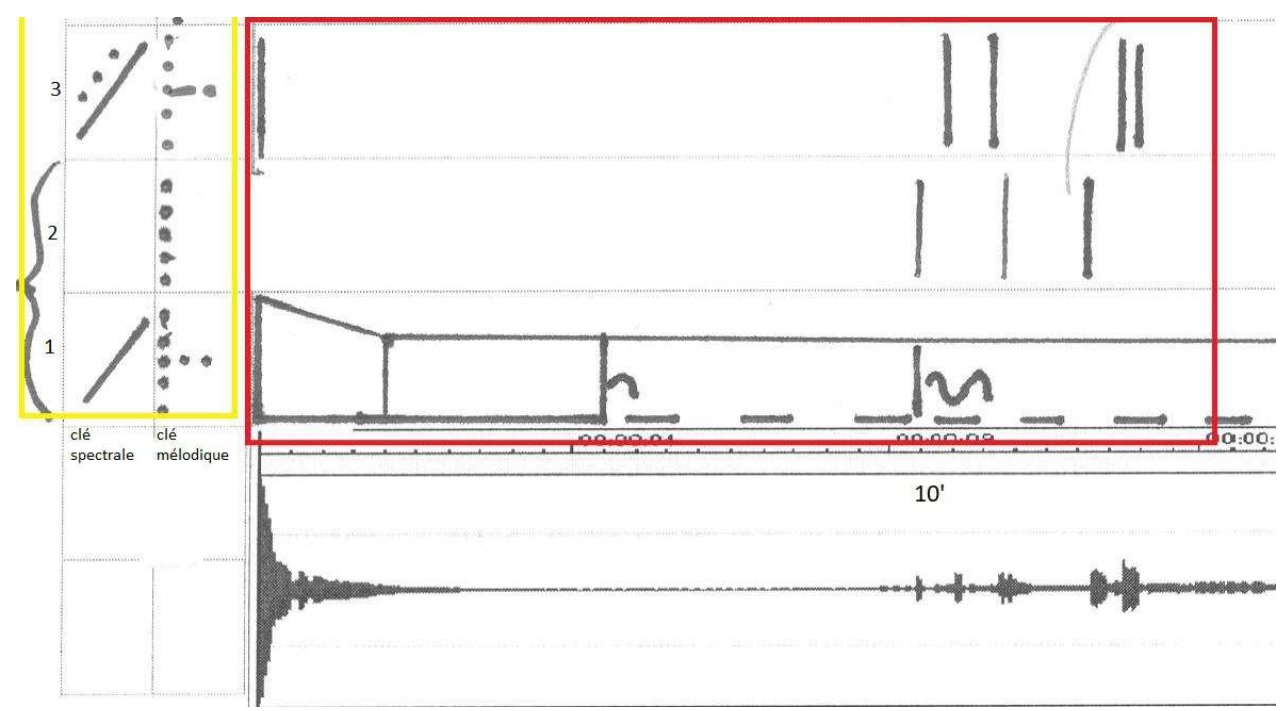

Figure 1. Exposition : le son, piste 1, identifiable par son unité de matière, dure 46 secondes. Mais différents accidents de forme surviennent au sein de cette durée : decrescendo, puis stabilité, puis apparition d’une allure, puis augmentation de l’allure. À chaque changement perceptible correspond une nouvelle unité minimale, séparée de la précédente par un trait dans la notation.

L’ensemble des phases constitue une « entité ».

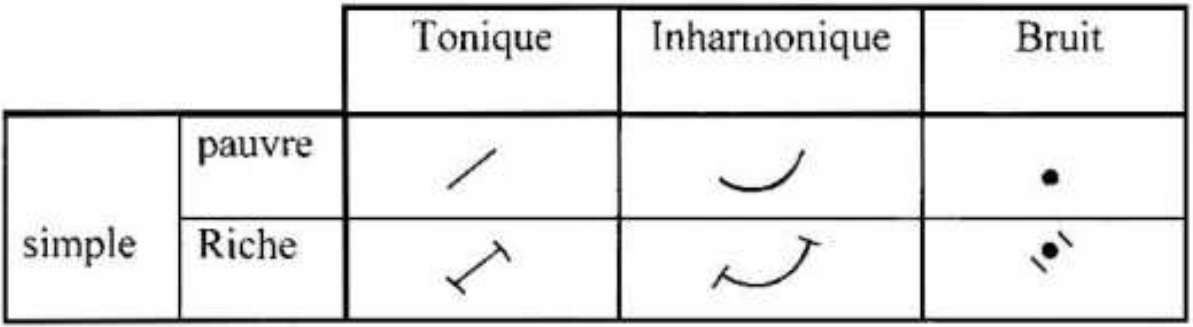

Cette partition offre les paramètres de matière [3] à l’« armure » parce que la matière d’un son le caractérise et ne change pas. Dans la première colonne, est placé le « profil spectral », c’est-à-dire l’aspect sonore qui résulte de l’ensemble des fréquences qui composent le son [4].

Figure 2. Profils spectraux homogènes.

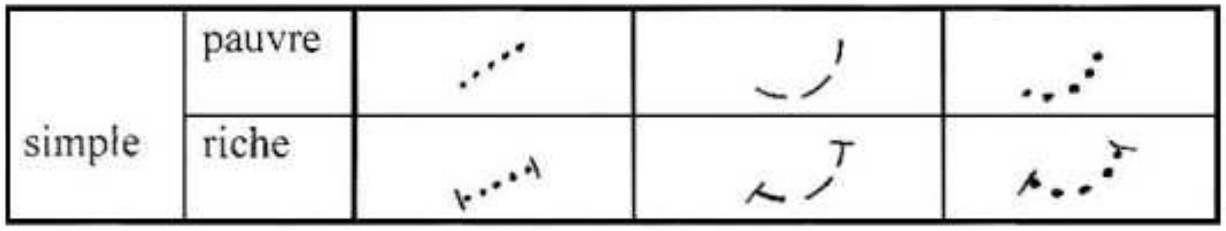

Figure 3. Profils spectraux hybrides. Un son hybride offre des caractéristiques communes à deux catégories de sons. La notation mélange donc deux symboles. Par exemple, la première colonne représente des sons toniques bruités : nous voyons une ligne faite de points. La ligne représente les sons toniques et les points les bruits [5].

Par ailleurs, deux symboles peuvent être associés pour représenter un groupe, c’est-à-dire un son perçu comme un ensemble de sons : par exemple, un accord.

La seconde colonne, appelée clé mélodique, nous renseigne sur la tessiture et le calibre [6].

Ainsi il suffit d’indiquer seulement les paramètres de forme pour chaque piste [7]. Cette présentation offre de nombreux avantages. Premièrement, le signe devient aisé à lire. Deuxièmement, l’utilisateur peut organiser les pistes comme il le souhaite : en rangeant les sons par familles, du plus grave au plus aigu ou par ordre d’apparition, ce que j’ai choisi ici. Il est ainsi facile de suivre l’évolution des sons du début à la fin de la pièce, leur catégorie et leur nombre. Avec ce type de disposition, chaque changement apparaît clairement. Les pistes sont numérotées de bas en haut. Par exemple, l’entité tonique de l’exposition se situe sur la piste 1 (à gauche dans l’illustration).

Ce système de notation permet une visualisation simultanée de tous les paramètres sonores établis par Schaeffer, sans en éliminer a priori. De cette façon, il est loisible de repérer les paramètres sonores qui remplissent une fonction.