Le Tonnetz Polarisé est un modèle de représentation des parcours harmoniques et/ou tonals adapté à une organisation triadique ou post-triadique se découpant au sein d'un système chromatique, pour lesquels les composants ne sont pas affectés de qualités modales intrinsèques. Il est fondé sur une conception transformationnelle et s'appuie sur les trois rapports les plus économiques en termes de divergence des voix, pour cette organisation triadique. De ce point de vue, il est semblable aux modèles inspirés par les théories néo-riemanniennes. Il en diffère cependant par la description de trois critères différenciés : distance, orientation modale, et polarité, auxquels s'ajoute un quatrième caractère, la direction ascendante ou descendante de la conduite des voix.

Les transformations élémentaires

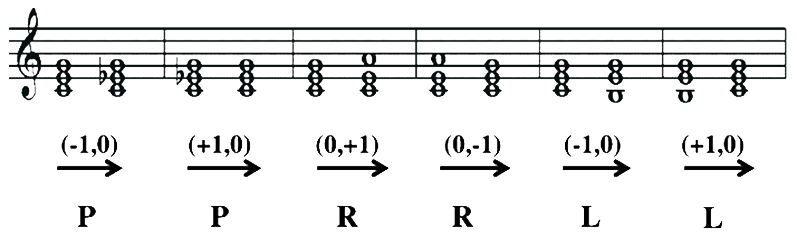

Si l'on considère les trois transformations élémentaires, celles permettant de maintenir deux des trois notes d'une triade, on observe que le déplacement de la troisième voix se produit dans des distances et des directions opposées (figure 5). Les chiffres indiqués entre parenthèses (x,y) indiquent le nombre de demi-tons (x) ou de tons (y) avec lequel se déplace cette voix. Ils sont indexés du signe + (mouvement ascendant) ou – (mouvement descendant), de la conduite des voix.

Figure 5 : transformations élémentaires

L'orientation des transformations élémentaires

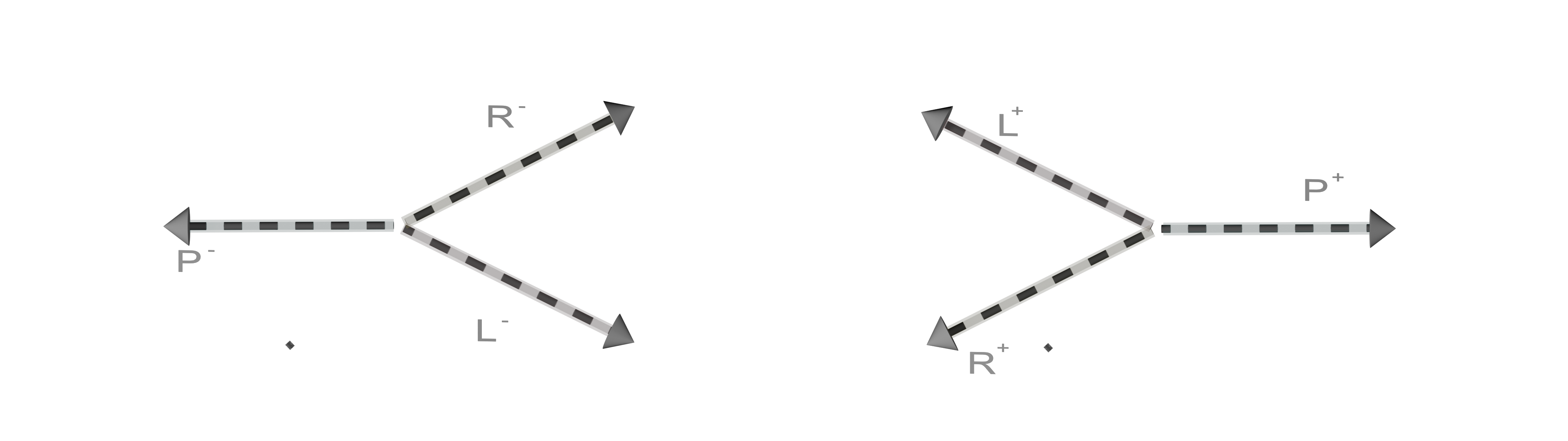

La distance en demi-tons entre les fondamentales est un trait qui caractérise les transformations de manière univoque : P=0, R=3, L=4. Elle est donc incluse dans l'étiquette elle-même. Cependant, n'y figure pas le sens dans lequel s'opère cette transformation, c'est-à-dire la modalité de la catégorie de départ et de celle d'arrivée. Nous appellerons ce caractère distinctif orientation modale (figure 5). L'étiquette proposée par le modèle sera donc affectée d'un exposant négatif, lorsque la transformation s'opère de la triade mineure vers la triade majeure, et d'un exposant positif dans le cas contraire.

Figure 6a : transformations élémentaires orientées

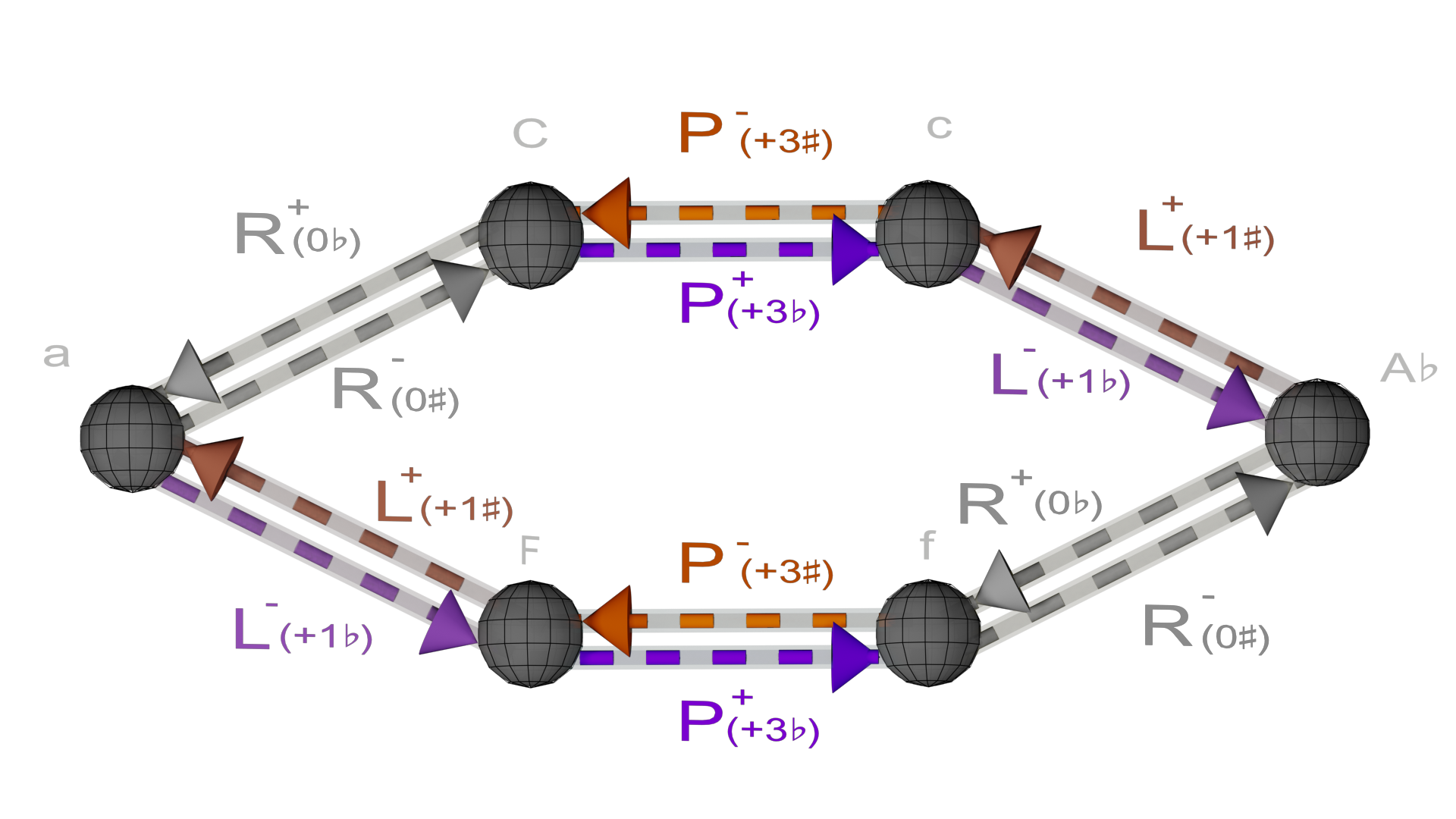

Le schéma ci-dessous montre comment ces transformations orientées sont représentées dans un espace, dont le maillage constitue le sous-bassement du Tonnetz polarisé.

Figure 6b : transformations élémentaires orientées

La polarité des transformations élémentaires

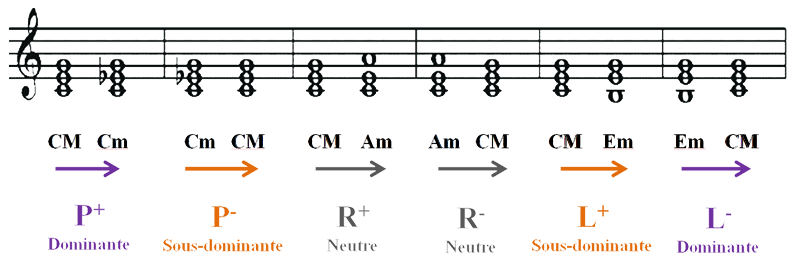

Enfin, la polarité, c'est-à-dire la direction sur le cycle des quintes sera observée au moyen d'un qualificatif non inclus à l'étiquette. Ainsi, on nommera la progression dominante si elle descend le cycle (tendance quintoyante des harmonies), sous-dominante si elle monte ce même cycle, et de neutre dans le cas de deux catégories relatives et situées à distance de triton. Cette distinction introduit une donnée diatonique dans l'évaluation d'un système chromatique tendant à s'autonomiser du cadre tonal strict. Elle est nécessaire si l'on veut comprendre comment s'articulent les différents niveaux de la structure, parmi lesquels certains maintiennent probablement un lien étroit avec le fonctionnement traditionnel de la tonalité.

Figure 7a : transformations élémentaires orientées et polarisées

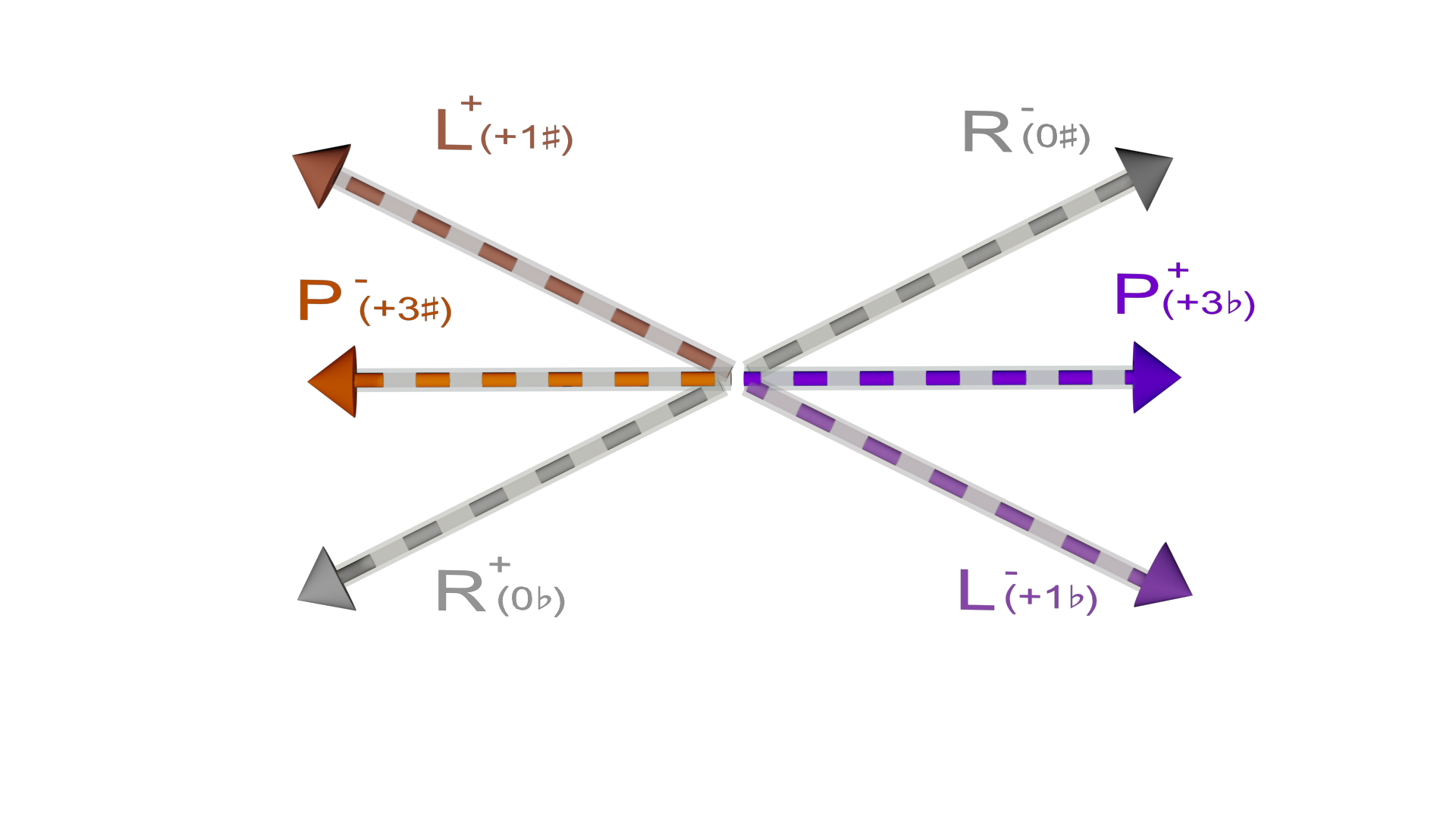

Afin de différencier graphiquement les transformations, nous choisissons arbitrairement une échelle de deux couleurs, violet et orange, correspondant à la direction de la polarisation : violet symbolisant un ajout de bémols. L'intensité de la couleur variant en fonction du changement d'armature, nous avons ainsi quatre couleurs, à laquelle s'ajoute le gris utilisé pour la transformation neutre : R. La connexion des transformations élémentaires d'orientation et de polarité différentes permet de resserrer le maillage.

Figure 7b : Matérialisation graphique de la polarisation

Les opérations reliant deux entités harmoniques se déclinent donc en trois dimensions : distance d'intervalle, orientation modale et direction sur le cycle des quintes. Les trois paramètres sont ainsi combinés graphiquement de la façon suivante : la direction correspond au type de transformation. L'orientation modale est signalée par l'ajout d'un exposant ; Les différentes intensités de polarisation sont symbolisées par la couleur des flèches. Comme pour le Chickenwire, les cellules sont des hexagones constitués des hauteurs de deux triades, majeure et mineure ayant la même fondamentale.

Figure 8 : Une maille hexagonale du Tonnetz polarisé

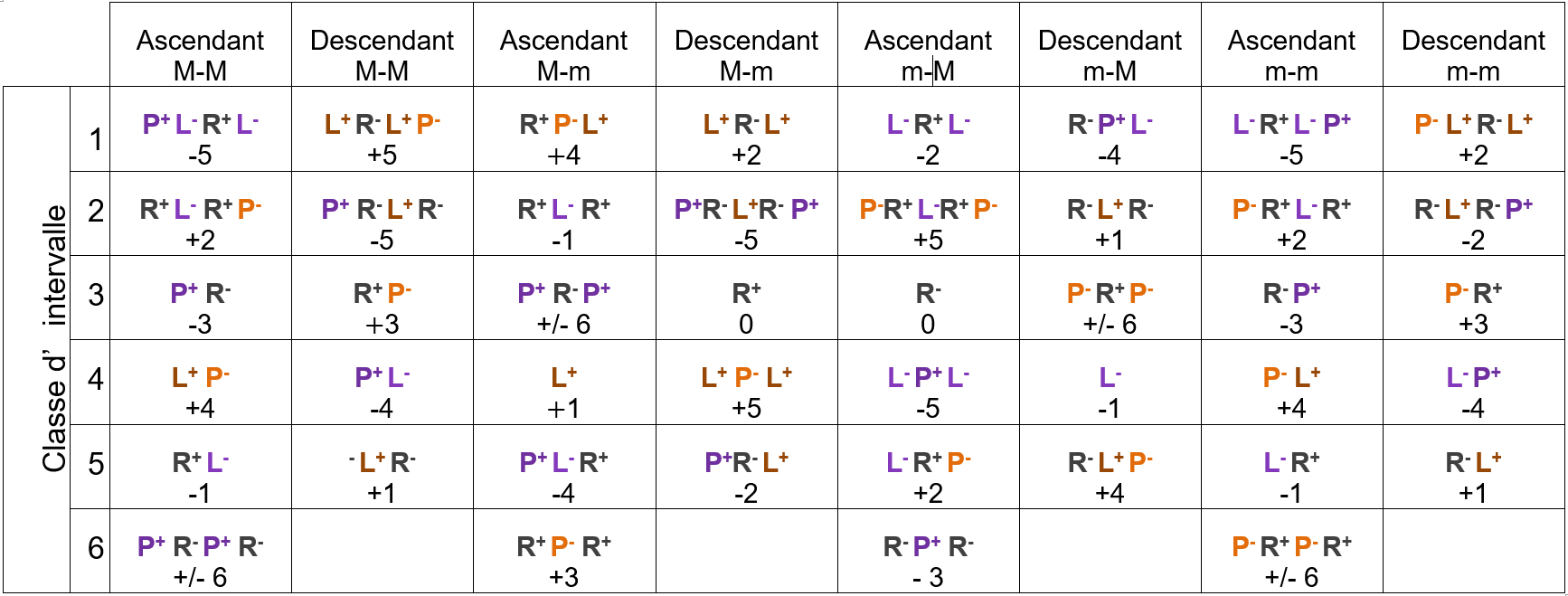

Le modèle peut ensuite se déployer par addition de transformations élémentaires, créant ainsi l'ensemble des 46 chaînes ou progressions, également toutes caractérisées par une distance en demi-tons (de 1 à 6), une orientation modale, et une polarité s'exprimant en nombre de pas sur le cycle des quintes (de -6 à +6). Ainsi, le modèle ne constitue plus uniquement une description formelle d'objets mis en relation, mais tente de rendre compte du processus dynamique régissant l'organisation triadique au sein du système chromatique. En décrivant la direction dans laquelle s'opèrent les transformations, le modèle rend possible leur hiérarchisation.

Figure 9 : tableau des chaînes de transformations