C'est justement au moment de la consolidation de ce choix esthétique que se trouve le morceau choisi pour la présente étude : il s'agit de Muerte del ángel, présent dans le premier album de son quintette Nuevo Tango, appelé Nuestro tiempo, et sorti en 1962 [1].

Extrait audio 1. Astor Piazzolla, Muerte del ángel.

Nous allons nous occuper en particulier du rapport de ce morceau avec la fugue. Avant d'entrer dans les analyses musicales, nous commencerons par examiner les données historiques disponibles, qui sont les déclarations du compositeur. Il est important d'observer que Piazzolla a des rapports intenses et depuis un très jeune âge avec la musique de Bach [2] ; il raconte l'avoir jouée au bandonéon depuis son enfance, et affirme même avoir découvert la musique, à 11 ans, grâce à celle du compositeur allemand [3], moment qu'il qualifie par l'expression de « coup de foudre » [4]. Par la suite, on retrouve ce rapport dans les traces de ses études académiques avec Ginastera [5], tout comme avec Boulanger [6], et il semble bien par les déclarations observées que le compositeur ait étudié la fugue avec ces deux professeurs. Ces déclarations nous mènent aussi à croire que les cours avec Boulanger eurent une importance spéciale pour qu'il maîtrise cette forme de composition [7], ce qui nous a mené à chercher les livres de référence utilisés par cette professeur dans ses leçons : selon une étude réalisée par Johnson [8], il s'agit, pour la fugue, du Traité de fugue d'André Gedalge [9].

Comme nous pensons que les différences entre l'écriture de Piazzolla et l'écriture de la fugue traditionnelle pourraient nous apporter une meilleure compréhension des rapports entre populaire et savant dans ce morceau, nous allons montrer les écarts trouvés, qui ont été cherchés en ayant comme référence ce traité de Gedalge, puisqu'il s'agit probablement du traité qui se rapproche le plus des études réalisées par le compositeur.

La première différence trouvée est d'ordre formel. Piazzolla utilisera le langage de la fugue seulement au tout début de la composition, en réalisant la partie de l'exposition, pour ensuite abandonner cette technique d'écriture. Le propre sujet de fugue sera par la suite repris en homophonie [10], avec des petites différences d'écriture, dès la fin de l'exposition, et les parties suivantes de la fugue, comme divertissements et strette, ne seront pas réalisées [11]. Ici surgit une première question : pourquoi Piazzolla utilise-t-il seulement l'exposition de fugue dans ce morceau, et ne continue pas la composition suivant cette forme ? Nous allons revenir plus tard à cette interrogation.

La deuxième différence est le rapport entre les apparitions des sujets : Piazzolla adoptera une écriture de « fugue modulante » [12], dans laquelle les entrées du sujet se réalisent toujours en rapport de transposition : de cette façon, la première entrée du sujet est en la mineur, la deuxième en ré mineur, et la troisième en sol mineur, des transpositions successives réalisées par intervalles de quartes justes ascendantes. Ce choix indique une proposition différente par rapport à la tonalité, puisqu'on y abandonne l'idée d'une tonalité centrale dans cette section, en allant donc progressivement vers des régions lointaines. Nos recherches indiquent que cette forme nouvelle de proposer une exposition de fugue a bien probablement un rapport avec la musique savante moderne, par le biais d'un compositeur très admiré [13] par Piazzolla : Béla Bartók et, notamment, de sa composition Musique pour instruments à cordes, percussion et célesta [14], connue par par le compositeur argentin [15].

Extrait audio 2. Béla Bartók, Music for String Instruments Percussion and Celesta.

Dans la fugue au début du premier mouvement de cette pièce de Bartók, les diverses entrées du sujet se réalisent en modulations successives, en alternant des quartes successives aux entrées impaires (troisième, cinquième, septième, etc.) et des quintes aux entrées paires (deuxième, quatrième, sixième, etc.), la séquence tonale des entrées étant donc la–mi–ré–si–sol, etc. On voit ainsi s'ajouter aux donnés historiques – l'admiration de Piazzolla pour cette partition – des éléments musicaux similaires dans sa propre composition – une exposition de fugue à modulations successives, et utilisant l'intervalle de quarte. Néanmoins, à la différence de Bartók, Piazzolla reprend toujours la quarte juste ascendante pour les transpositions, ce que nous interprétons comme une préoccupation aussi bien avec la tonalité – puisqu'il s'agit d'une région tonalement proche – qu'avec le langage de la fugue – car la quarte demeure tout de même une des possibilités les moins probables de réponse d'une fugue, connue comme la réponse plagale [16]. On remarque alors un soin à gérer ce qui semble être une tension dans son écriture, entre l'introduction de nouveautés d'un côté, et le respect du langage de la fugue de l'autre.

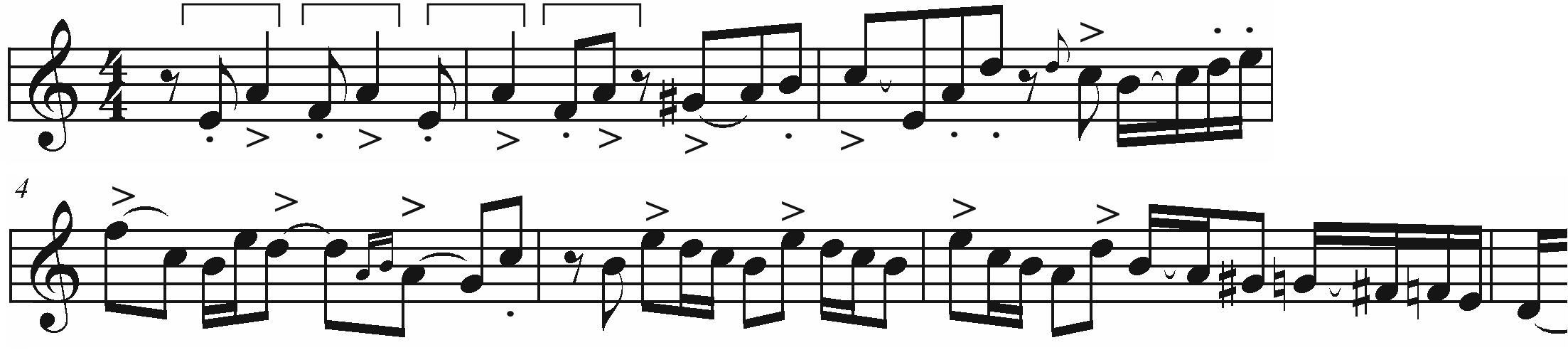

La troisième différence est l'introduction d'un rythme ternaire dans le sujet de fugue quaternaire, comme il est possible de le constater en observant ce motif qui a la durée d'une noire pointée (mis en évidence par des crochets noirs) à la figure 1,

Figure 1. Muerte del ángel, sujet de fugue, mes. 1-6.

ce qui représente une divergence avec le traité de Gedalge qui interdit le mélange de rythmes binaires [17] et ternaires dans le sujet de la fugue [18]. Ce que l'apparition de ce rythme semble nous proposer est plutôt l'introduction d'un élément de jazz dans ce morceau, car lorsque le thème de Muerte del ángel est proposé en homophonie, il présente une ressemblance frappante avec le morceau de jazz qui fit énormément de succès avec la big band de Glenn Miller au début des années 1940 [19], In the mood [20] – similitude trouvée en développant une importante piste fournie par le musicologue Brunelli, qui avait déjà suggéré un rapport entre cette pièce de jazz et Sens unique, une autre composition de Piazzolla, dans son étude sur Piazzolla et le jazz [21].

Extrait audio 3. Glenn Miller, In the mood.

Observons alors le lien entre le début du morceau In the mood, de Joe Garland et Andy Razaf (figure 2),

Figure 2. In the mood, Saxophone alto 1 (hampes vers le haut) et trompette 1 (hampes vers le bas), mes. 9-13

et la fin du thème de Muerte del ángel, lorsque proposé en homophonie, ci-dessous (figure 3).

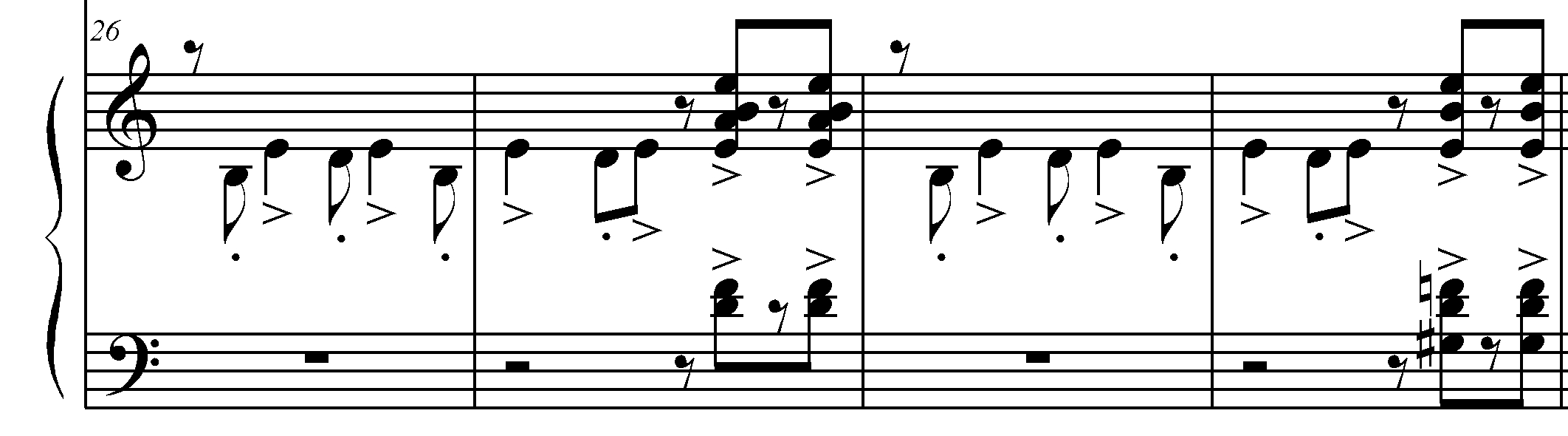

Figure 3. Muerte del ángel, piano, mes. 26-29

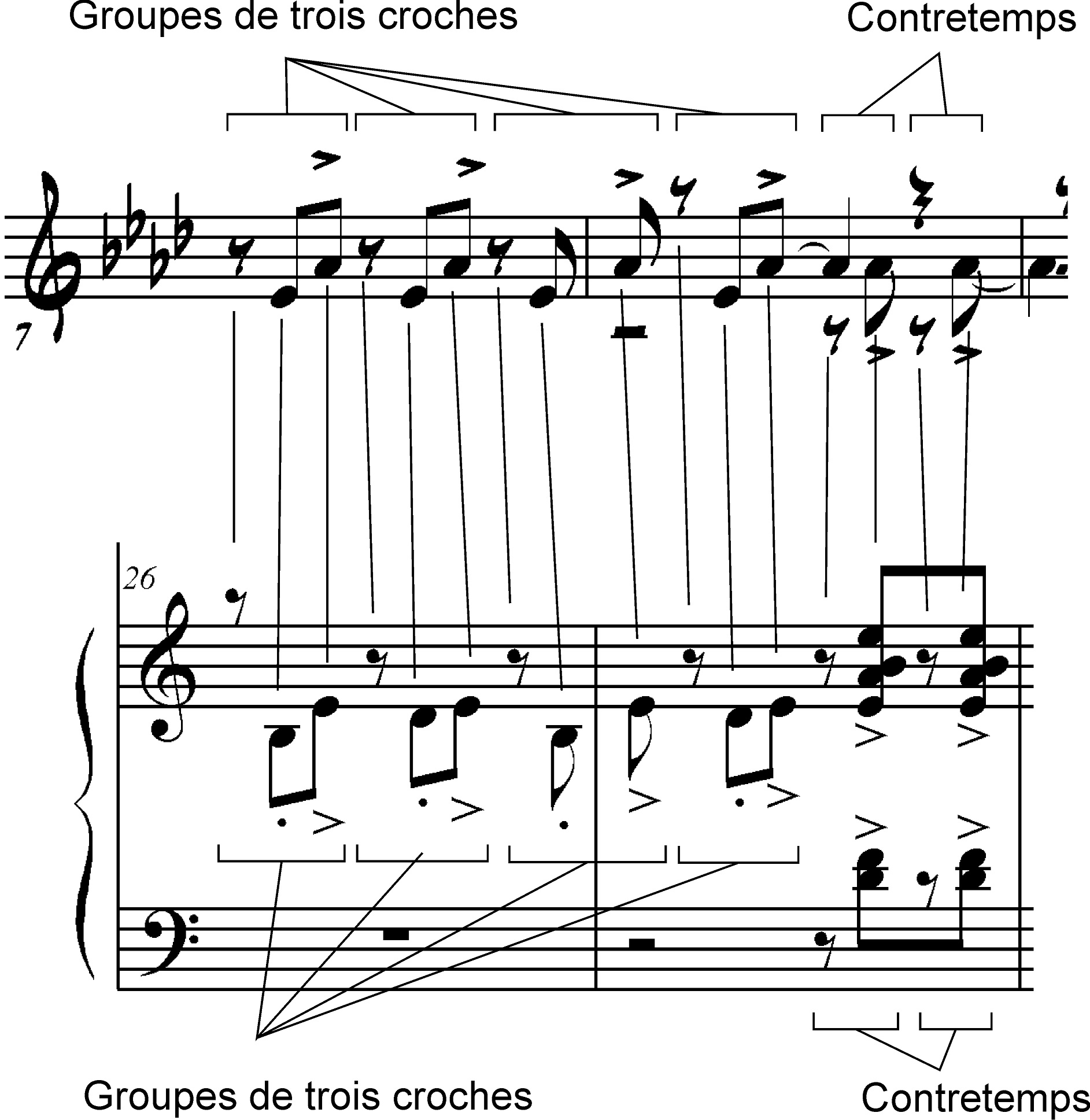

Pour que les ressemblances puissent être plus facilement comprises, nous avons remplacé la note pédale do par un demi-soupir dans le morceau joué par Miller, et la noire par une croche et un demi-soupir dans celui de Piazzolla. Nous aboutissons alors au tableau ci-dessous (figure 4),

Figure 4. Comparaison entre In the mood et Muerte del ángel

qui nous dévoile une frappante similitude entre les deux morceaux, tous deux construits sur un intervalle ascendant qui se répète quatre fois sur une polyrythmie de trois croches en mesure quaternaire, pour être ensuite répondu sur les contretemps des deux derniers temps de la deuxième mesure, par des notes répétées. L'hypothèse de cette polyrythmie en trois croches – connue dans le jazz comme secondary rag,et qui est également présente au début du sujet de fugue de Muerte del ángel – comme étant un élément de ce genre états-unien rejoint aussi les idées fournies par les écrivains Fischerman et Gilbert, qui dans leur biographie sur le compositeur, proposent que l'utilisation de la fugue par Piazzolla dans ces années-là aurait un rapport, entre autres éléments, avec les expériences de jazz avec la fugue, comme celles du Modern Jazz Quartet et de Dave Brubeck [22]. Ces expériences auraient été entendues [23] par le compositeur pendant son séjour d'environ deux ans à New York, peu de temps avant la sortie de l'album que nous étudions. Il est en outre intéressant de constater que le commencement de ce sujet de fugue, appelé « tête de sujet », et qui fait bien la fonction de présenter un caractère distinct du reste du sujet comme propose Gedalge [24], le fait justement par la présence d'un élément de jazz – le secondary rag.

Mais si cette ressemblance avec le jazz est frappante, il est également étonnant de constater que ce sujet correspond aux caractéristiques mélodiques du tango aussi. Les traits qui rattachent ce passage au tango sont, selon Andrea Marsili [25], son commencement acéphale, facilement discernable au début de la première mesure présentée ; la présence d'une syncope à la deuxième moitié de cette même mesure [26] ; les accentuations sur le contretemps, vérifiables aux deuxième, quatrième et cinquième accents exposés ; et son caractère asymétrique, visible à la deuxième mesure de la figure 1, quand les accentuations proposent un rythme 3-2-3 [27].

Observons à présent la dissemblance entre la construction du motif de trois croches entre Muerte del ángel et In the mood, motif qui sera par la suite traité polyrythmiquement de la même façon dans les deux morceaux. À la différence du thème de jazz, qui articule toutes les croches, Piazzolla construit son thème avec un demi-soupir comme première croche du groupe de trois ; dans la suite du passage, ce silence est remplacé par le prolongement de la note jouée antérieurement, mais cette croche reste non articulée à chaque répétition du motif. Cette différence avec ce thème de jazz, située dans le motif, a comme conséquences aussi bien une phrase acéphale qu'une figure de syncope – générée notamment suite à sa répétition polyrythmique –, deux importants éléments qui rattachent ce passage au tango. Piazzolla réussit ainsi à construire une mélodie qui, tout en étant basée sur la répétition polyrythmique d'un groupe de trois croches en mesure quaternaire, caractéristique du jazz, propose en même temps d'importantes caractéristiques du tango. On constate alors la façon propre de Piazzolla d'articuler ces genres musicaux : malgré la grande similitude entre le début polyrythmique de ce thème et ce morceau de jazz, les subtiles différences entre eux réussissent étonnamment à y incorporer d'importants traits du tango, façon de mélanger des univers musicaux fréquemment utilisée par Piazzolla et que nous avons appelé de métissage par intersection – les mélodies asymétriques caractéristiques du tango étant utilisées comme un élément commun avec ces polyrythmies du jazz, qui sont naturellement asymétriques. Si nous avions retenu d'importants rapports avec le jazz, il est à présent nécessaire aussi de de retenir de forts liens avec le tango également dans ce sujet de fugue.