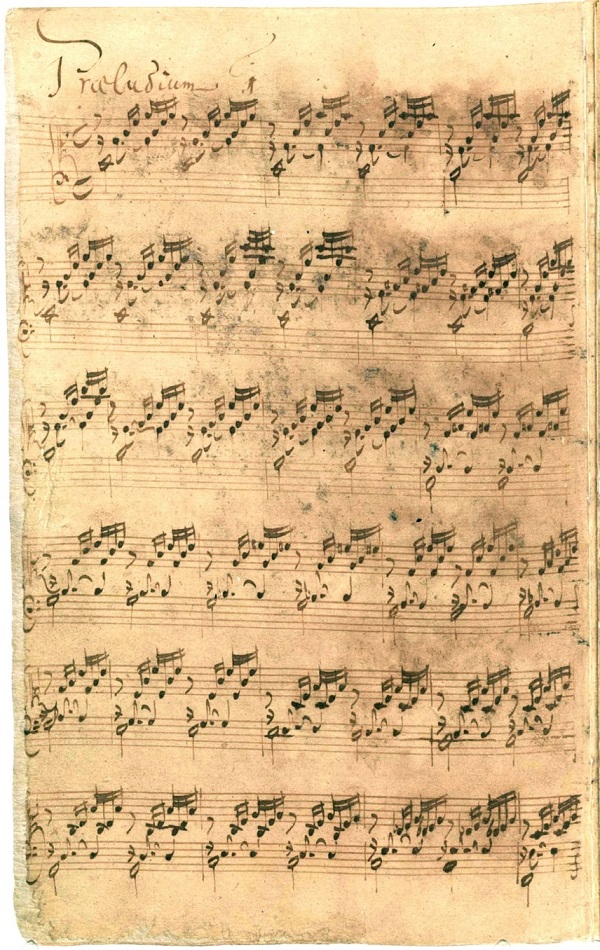

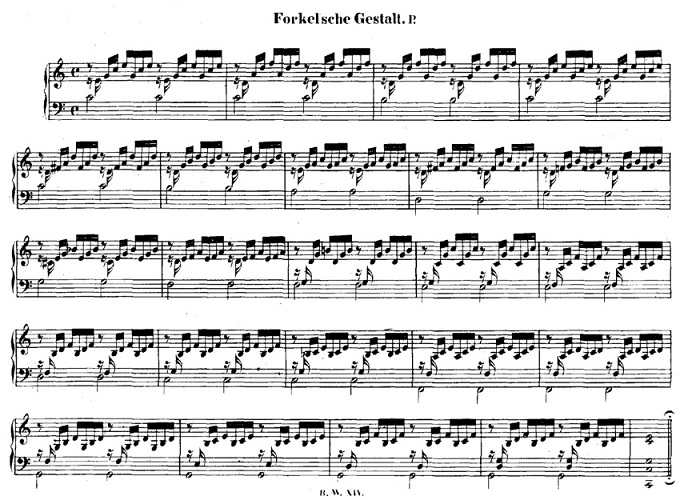

Comme exemple d'une œuvre vénérable par-dessus toute, considérons ce texte d'un compositeur vénérable lui aussi par-dessus tous (Exemple 1). C'est la première page du premier Prélude du premier livre du Clavier bien tempéré, dans le manuscrit autographe de Jean-Sébastien Bach. Notre obligation vis-à-vis d'une telle œuvre, que ce soit comme interprètes, comme analystes ou comme simples auditeurs, est considérable. C'est en particulier une obligation de « fidélité » (Werktreue) envers Bach, envers son manuscrit, envers les détails de la notation, etc. L'édition de la Bach Gesellschaft (Exemple 2), de 1866, est un résultat de cette fidélité, qui respecte autant que possible les détails de la notation originelle et n'en modifie que peu de chose : la clé d'ut1 de la main droite est transformée en clé de sol2, les figures de notes et leur disposition sont modernisées dans leur graphie, mais le texte est le même.

Exemple 1. J. S. Bach, Clavier bien tempéré I, Prélude en do majeur, première page, manuscrit autographe.

Exemple 2. J. S. Bach, Clavier bien tempéré I, Prélude en do majeur,

première page de l'édition de la Bach Gesellschaft, 1866.

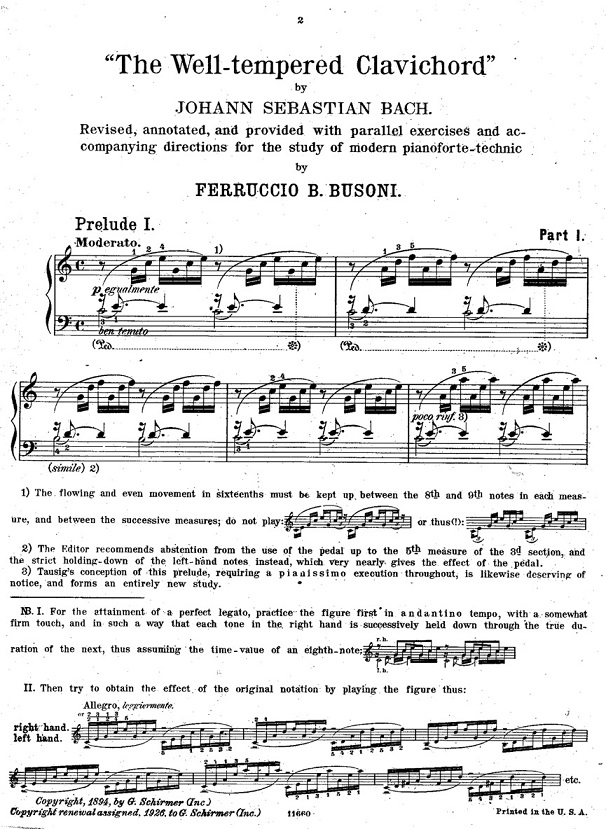

D'autres éditions, par exemple celle de Busoni (Exemple 3), doivent sans doute se comprendre d'une manière un peu différente : les éléments de notation ajoutés s'adressent en priorité, ou même exclusivement, aux interprètes. Cette version n'est pas destinée à l'analyse, ni à la simple lecture. Elle n'est « fidèle à l'œuvre » que dans une mesure réduite, elle offre certainement un champ de liberté moindre que celui laissé par Bach – c'est Busoni qui limite le champ de liberté : il est donc ici lui aussi dans une certaine mesure l'auteur.

Exemple 3. J. S. Bach, Clavier bien tempéré I, Prélude en do majeur,

première page de l'édition Busoni, New York, Schirmer, 1894.

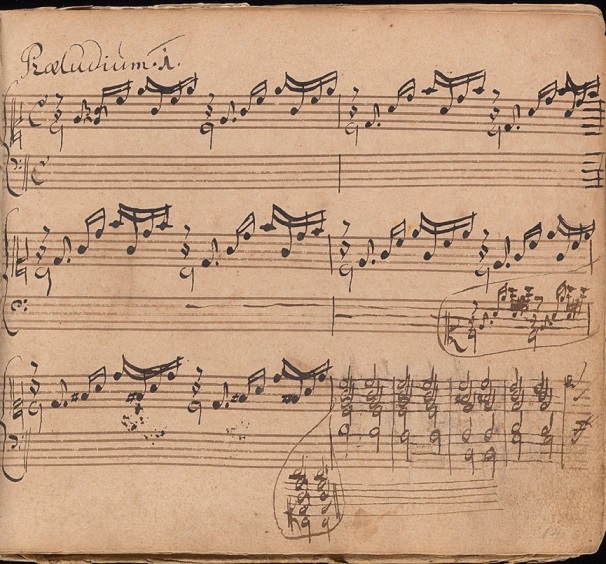

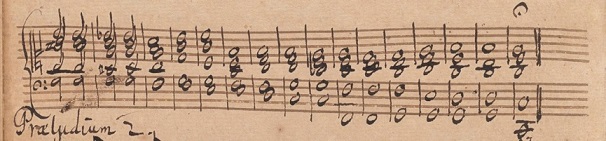

Mais notre fidélité est-elle bien placée ? Le manuscrit autographe (Exemple 1) est-il vraiment porteur de l'autorité que nous lui attribuons ? Le Clavier Büchlein de Wilhelm Friedemann, commencé en 1720, contient une version primitive et incomplète du Prélude (Exemple 4). Il est difficile d'établir une chronologie précise. Le manuscrit autographe de Jean-Sébastien Bach (Exemple 2) date peut-être de 1722. Celui du Clavier Büchlein de Wilhelm Friedemann semble être de la main de ce dernier, mais les corrections qu'on y aperçoit sont probablement de Jean-Sébastien (on comparera notamment la graphie des clefs d'ut originelles et celle des ajouts) : ces corrections sont d'une part les deux mesures ajoutées dans des « bulles », d'autre part la partie grattée à la fin de la première page et les quatre mesures qui y sont inscrites. La première page se termine par des « guidons », qui ne correspondent cependant pas à ce qui est noté au début de la deuxième page. Et que penser de telle autre version (Exemple 5), publiée par Forkel en 1801, l'année de première publication de plusieurs versions du Clavier bien tempéré, y compris celle considérée aujourd'hui comme l'originale (Exemple 1) ? Qui est alors vraiment le compositeur de ce Prélude ? Aurait-il son origine dans une esquisse quelque peu maladroite de Wilhelm Friedemann, corrigée par Jean-Sébastien ? Et que penser de la version de Forkel, qui par certains côtés paraît encore plus maladroite (et plus ancienne ?) que celle de Wilhelm Friedemann ? [1]

Exemple 4. J. S. Bach, Clavier bien tempéré I, Prélude en do majeur, version du Clavier Büchlein de Wilhelm Friedemann Bach, avec corrections de Jean-Sébastien (les corrections sont dans une encre plus claire : mesures 5 et 7 ajoutées, fin de la première page et guidons).

Exemple 5. J. S. Bach, Clavier bien tempéré I, Prélude en do majeur,

version de Forkel (1801) dans l'édition de la Bach Gesellschaft.

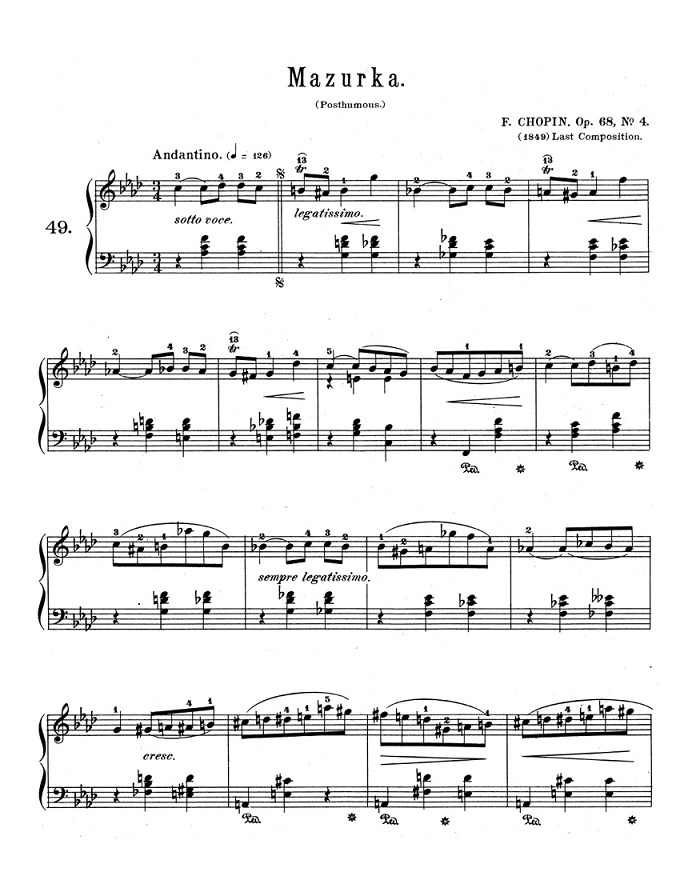

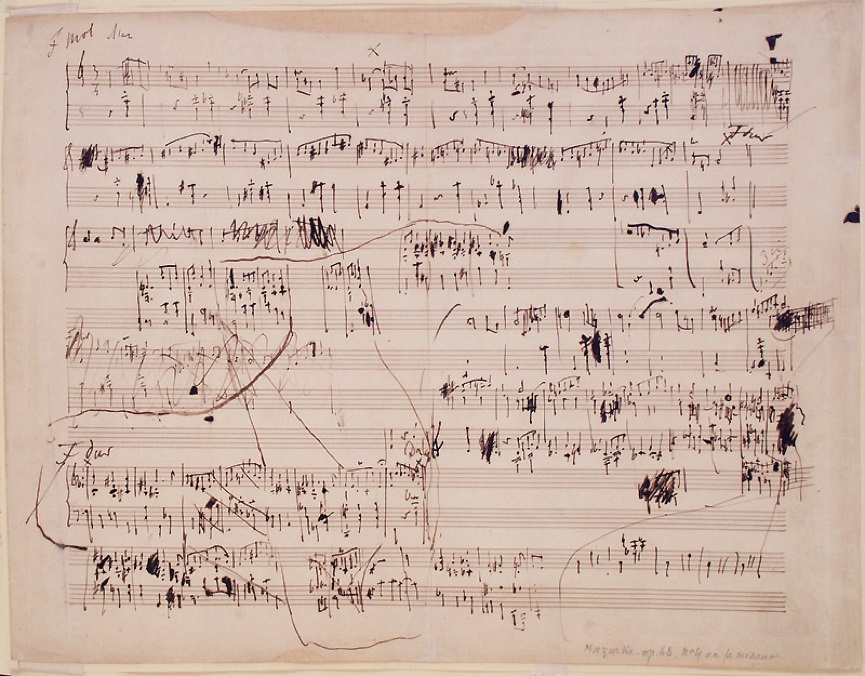

De tels problèmes d'autorité multiple sont sans doute moins fréquents en musique classique que dans le cas des œuvre phonographiques actuelles, dont les auteurs sont multiples et pas toujours tous identifiables. Il faut se rendre compte néanmoins que les cas ne sont pas absolument rares et que la musique ancienne, de ce point de vue, n'est pas nécessairement beaucoup mieux lotie que les musiques contemporaines. En voici un autre exemple, à titre d'illustration : la Mazurka op. 68 no 4 de Chopin (Exemple 6), sa « dernière œuvre », est l'une des plus connues dans ce répertoire. Mais la lecture du manuscrit (Exemple 7), redécouvert seulement dans la deuxième moitié du 20e siècle, invite à quelque prudence. Ce manuscrit ne semble pas représenter « la dernière œuvre » de Chopin, il est plutôt celui d'un projet abandonné dans un état incomplet. Les détails historiques ne manquent pas qui permettent d'expliquer comment on est passé du manuscrit de l'exemple 7 à l'édition de l'exemple 6 et qui en ont été les responsables. Mais mon propos aujourd'hui n'est pas d'en discuter. Je veux seulement souligner qu'il n'est pas possible de dire avec certitude qui est (sont) l'auteur (les auteurs) de cette œuvre.

Exemple 6. Frédéric Chopin, Mazurka op. 68 no 4.

Édition Carl Mikuli, New York, Schirmer, 1894.