Remarques sur différents mouvements

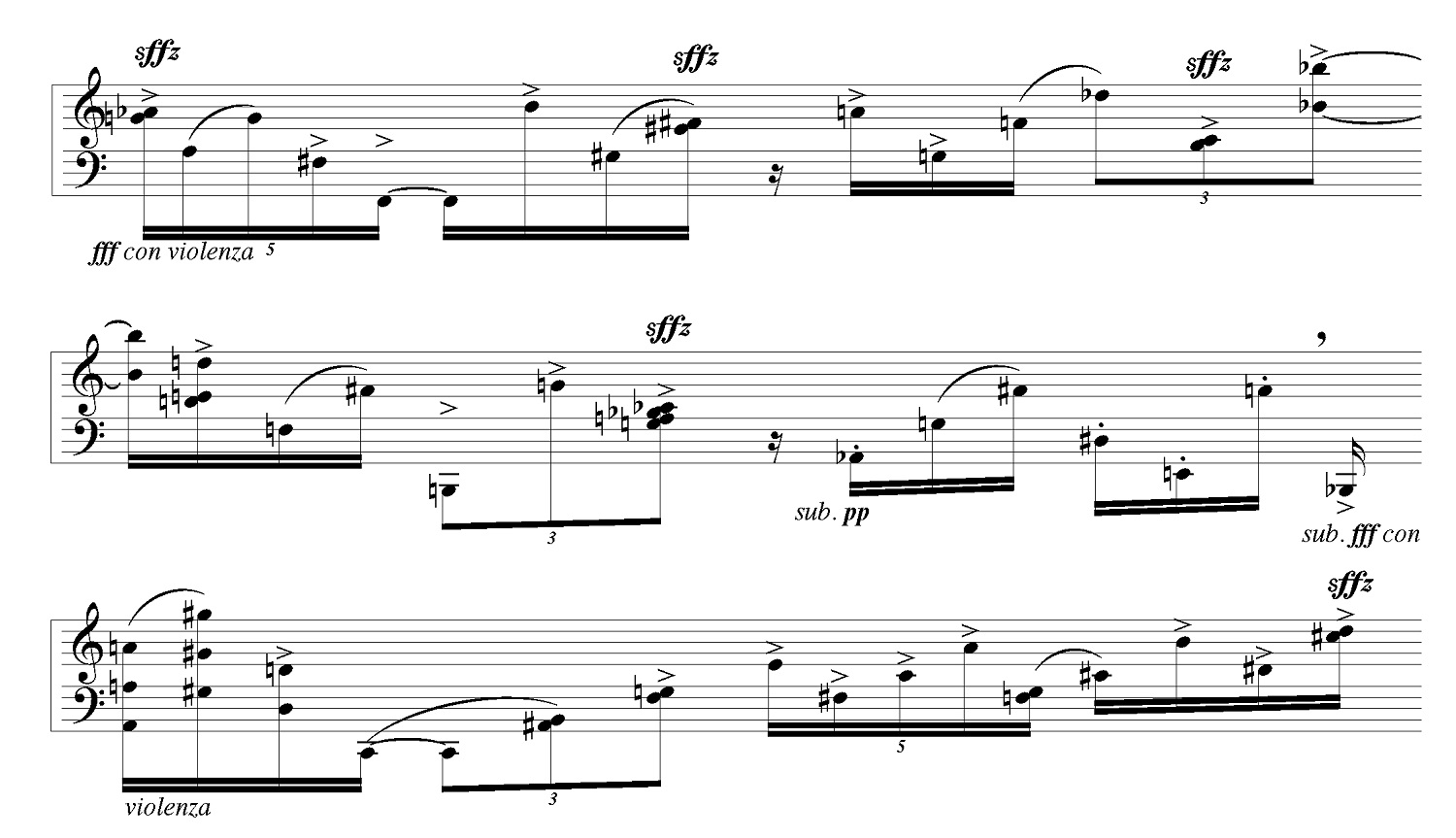

On pourrait décrire les mélodies de « libellules » du septième mouvement comme une forme transformée de monodie. De la même façon, le dixième mouvement est lui aussi basé essentiellement sur une seule voix. La partie de basson se comporte comme un clown [1] qui ferait croire au public qu’il peut s’enfler et se dégonfler à une vitesse folle. Une forme de ce grossissement est l’amplification de sa voix, qui est simulée par un unisson entre plusieurs instruments ainsi que par un redoublement, simple ou implicitement quadruple, à l’octave (voir exemple 14 [2]).

Une autre forme de cette potentialisation clownesque consiste dans l’élargissement de l’ambitus au delà de ce qui est réellement possible. La hauteur la plus aiguë que le basson peut réellement jouer dans cette pièce (et dans le cycle tout entier) est le mi♭4 (par exemple mes. 8). Grâce à ses « assistants », le hautbois et la clarinette, la partie du basson monte cependant jusqu’aux mi4 (hautbois, mes. 6), sol♭4 (clarinette, mes. 7), si♭4sub> (clarinette, mes. 13) et sol♯4 (hautbois, mes. 15). Il en résulte à la mes. 14 (premier et dernier son) l’ambitus fantastique et grotesque d’un basson imaginaire couvrant quatre octaves (voir exemple 14).

Exemple 14 : Pièce 10, mes. 13–15

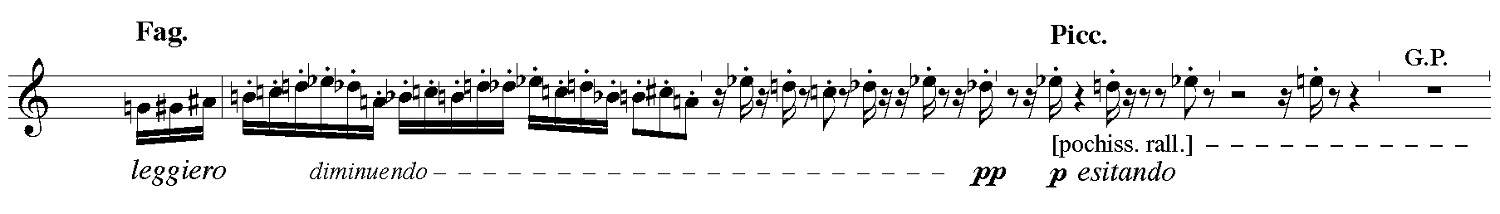

Notre clown-basson peut également donner l’impression de rapetisser en jouant soit avec la dynamique (« piano[possibile] » mes. 5, « sub pp » mes. 14), ou avec la compression des intervalles (mes. 5, 8, 17). Particulièrement charmant est le passage où le basson et la flûte piccolo se donnent pour ainsi dire la main (voir exemple 15a). Le plus grand instrument à vent se rapproche du plus petit, ce qui n’est possible que si tout deux vont à la limite de leur possibilités: le basson vers sa limite supérieure, le mi♭4, le piccolo vers sa limite inférieure, le ré4. Tout ce processus est lié à un diminuendo et à un rallentando écrit [3], ce qui produit une tension funambulesque. Si nous avons recours ici à un fragment d’une fresque célèbre (voir exemple 15b) pour illustrer cette idée, ce n’est ni le contenu ni la citation qui nous intéresse, mais bien l’analogie structurelle qui existe dans la prise de contact de deux mondes opposés (le bas et le haut, l’obscur et le clair) [4].

Exemple 15 a : Pièce 10, mes. 7–12

Exemple 15 b : Michelangelo, la création d'Adam, 1508–1512 (fragment)

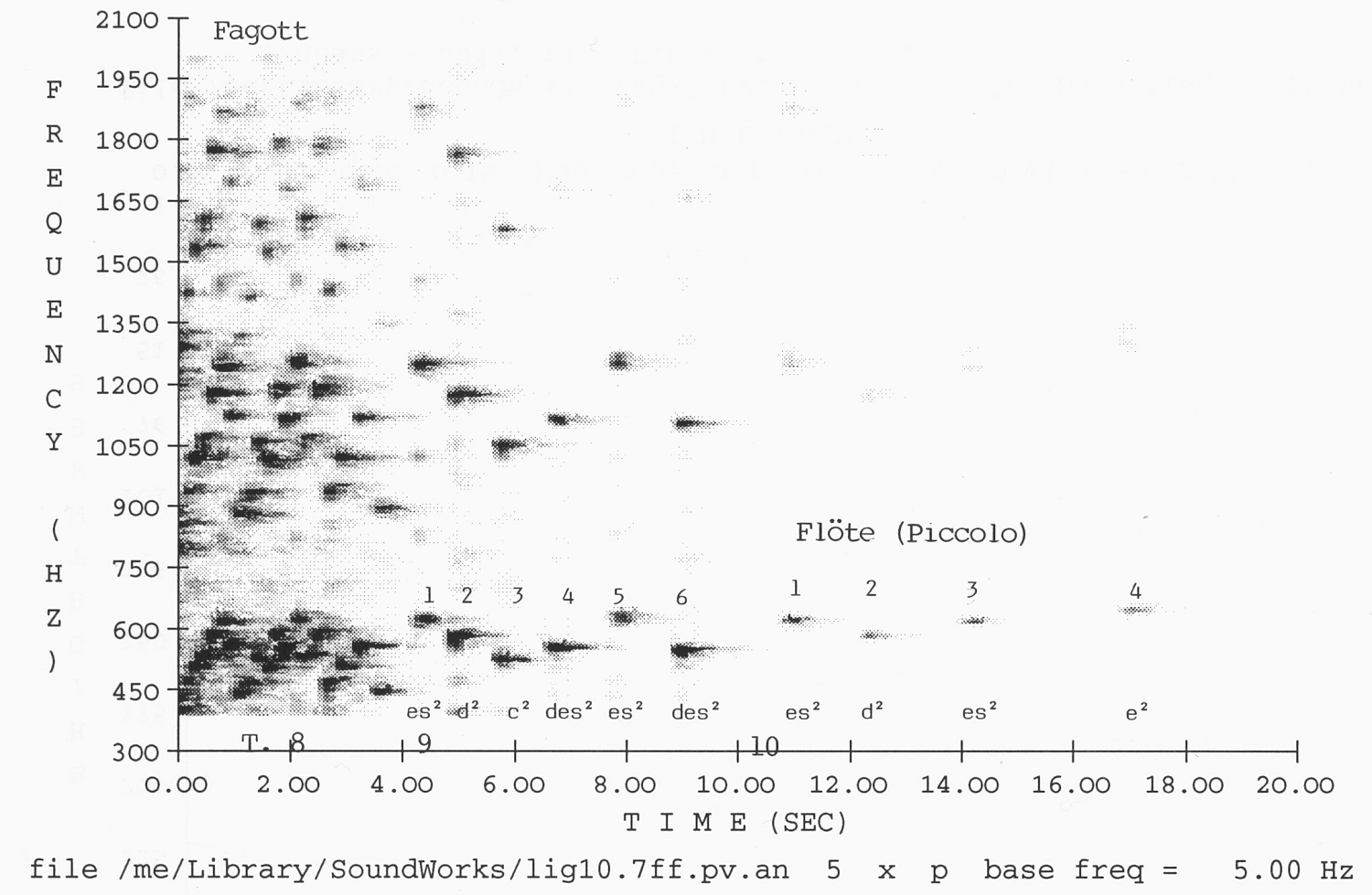

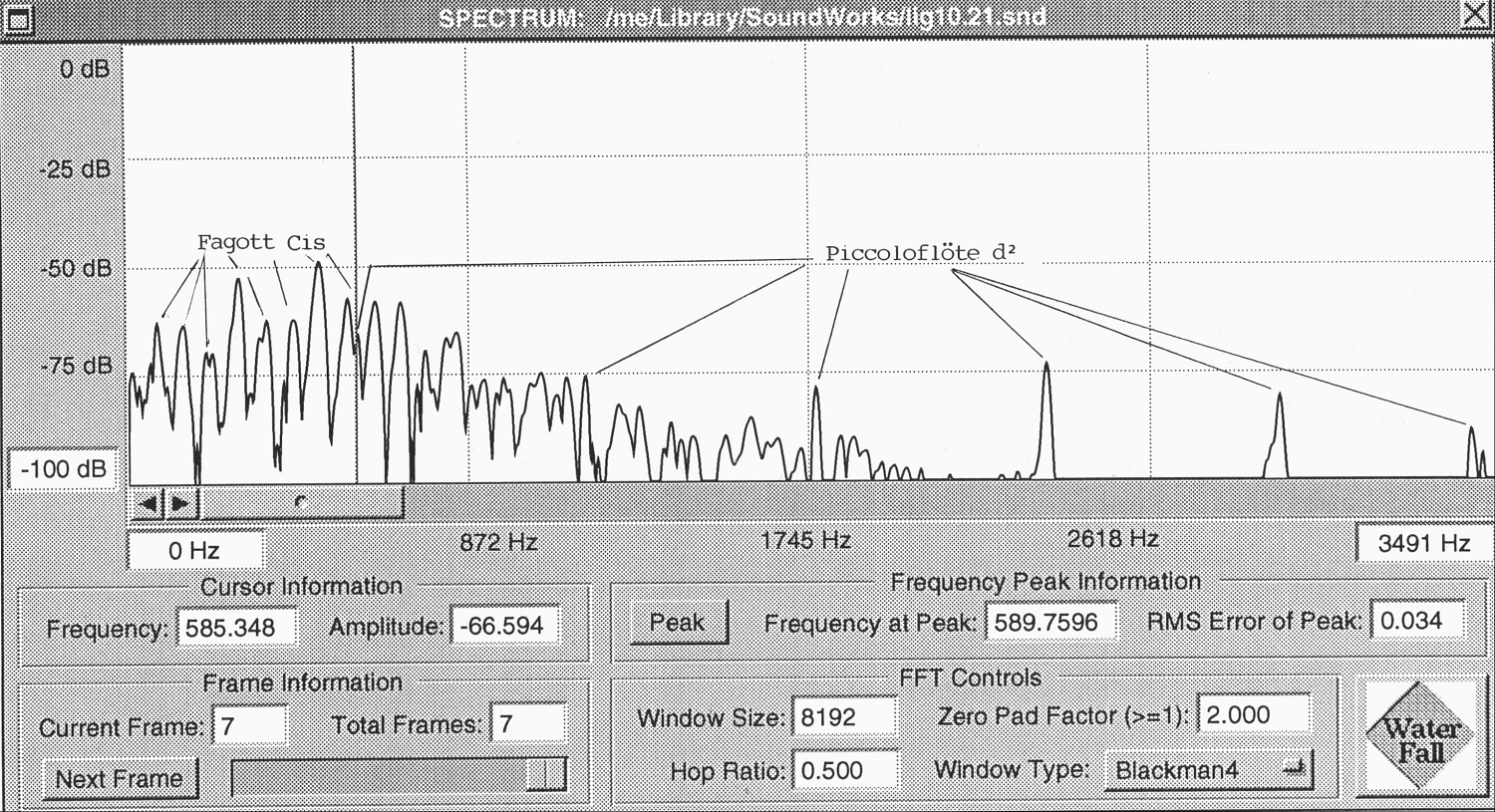

Ce passage est intéressant aussi en ce qui concerne l’analyse sonore. Il y a certes dans les Dix Pièces un assez grand nombre d’accords riches en énergie, d’autant plus que le basson doit jouer « con violenza » à plusieurs endroits. Le passage en question n’est pourtant précisément pas disposé, par sa sonorité et sa dynamique, en vue d’une grande intensité ou densité spectrale, mais vise un retrait et des transitions subtiles. Le basson commence, à la mes. 7, la phrase mélodique déjà décrite (voir exemple 15). La succession très rapide des sons produit quasiment un continuum sonore qui débouche finalement sur les six sons distincts du basson à la mes. 9, chacun séparés par des quarts de soupirs et des demi-soupirs ; s’enchaînent alors aux mes. 10 et 11 quatre notes à jouer « esitando » au piccolo. Le passage ici esquissé est mis en évidence dans l’exemple 16 quant à sa dynamique et dans l’exemple 17 complémentaire quant à son évolution sonore (enregistrement Zürcher Bläserquintett). On reconnait facilement dans ces deux images le passage du quasi continuum soutenu et énergique du basson (« Fagott » [5]) vers une réduction dynamique et sonore (amené par le diminuendo) qui débouche sur les sons très ténus de la flûte. Le volume sonore (exemple16) descend d’environ 60 dB au début de la mes. 8 vers environ 33 dB sur le dernier son de flûte mes. 11. Simultanément, la diminution des partiels cause une raréfaction de plus en plus grande de l’énergie spectrale (voir exemple 17) ; déjà dans le basson le nombre et la puissance des partiels émis par les hauteurs mi♭4, ré4, do4, ré♭4, mi♭4 et ré♭4 décroissent nettement à la mes. 9, et dans le piccolo, les mi♭4, ré4, mi♭4 et mi4 ne consistent pratiquement plus qu’en leurs fréquences fondamentales et sont maintenant en effet des sons purs, c’est-à-dire de simples processus acoustiques de forme sinusoïdale. La transition du basson dans le registre le plus aigu vers la flûte piccolo dans les mes. 9-10 s’effectue en douceur : on peut tout juste (et ceci est sans doute voulu) distinguer les deux instruments parce qu’ils sont les seuls à jouer dans le passage en question.

Exemple 16 : Pièce 10, mes. 8–11, FFT: 16384, Hamming

Exemple 17: Pièce 10, mes. 8–11, FFT: 16384, Hamming

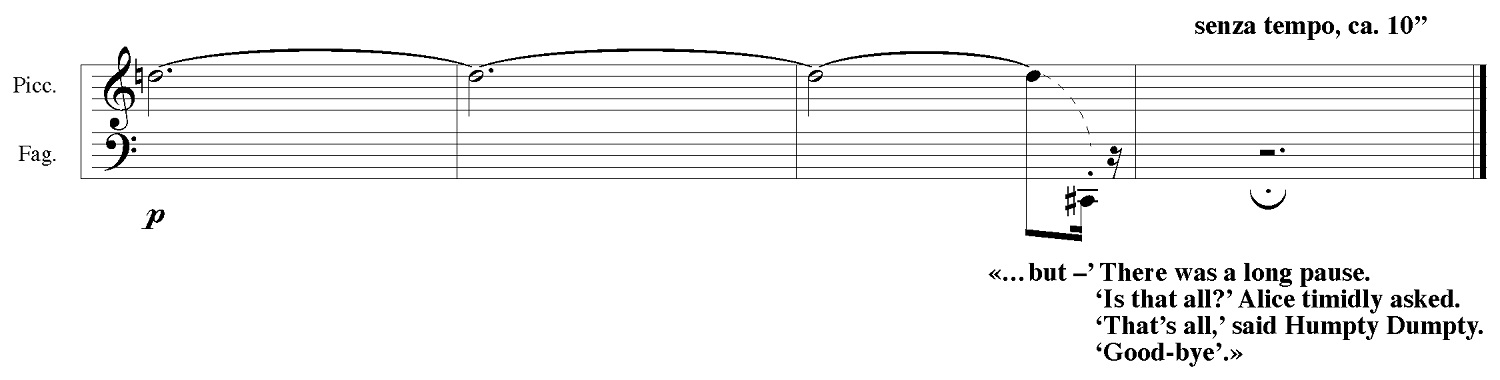

Vers la fin de la pièce, on passe d’un bois aigu à un bois grave (mes. 16-17, clarinette et basson). En même temps, le basson « remet » le dernier ré4 de la mes. 15 au piccolo, qui résonne seul comme un genre d’écho. Dans l’avant-dernière mesure, on est censé glisser « quasi legato » [6] de ce ré4 vers un do♯1 situé trois octaves plus bas. Une dernière fois nous avons ici à faire à un unisono irrealis : on peut imaginer la seconde mineure descendante comme un unisson sur trois octaves (ré4/ré3/ré2/ré1 - do♯4/do♯3/do♯2/do#1) mais dont seulement l’enveloppe extérieure aurait été rendue perceptible. Le mode d’existence le plus petit du basson et son plus grand coïncident. Avec la citation de Lewis Carroll sous la dernière note (voir exemple 18) Ligeti nous rappelle encore une fois le monde imaginaire de De l’autre côté du miroir qui est à l’arrière-plan des Dix Pièces.

Exemple 18 : Ligeti, fin de Dix Pièces

Ce do♯1 final, précédant la citation, sert donc d’indication et il fonctionne comme un genre de « signe indexical » [7] musical pour les auditeurs qui partent de la musique sonnante et non de la partition écrite. Même si le compositeur avait voulu traduire le texte en musique, par exemple rendre directement le mot anglais « but » par le do♯1, cette imitation n’aurait été guère réalisable. Le phonème ouvert « a » dans « but » demande, en tant que formant, une énergie dans quatre bandes de fréquence (ou zones formantiques) qui vont d’environ 500-700, 850-1100, 2000-7000 et 3200-3800 Hz. Le do♯1 du basson joué p avec une fréquence fondamentale d’environ 70 Hz (72.62 Hz dans l’enregistrement du Zürcher Bläserquintett) produit à peu près 20 à 25 partiels, mais dont seul les 12 premiers ont une énergie notable (voir exemple 19). Ces sons partiels avec des fréquences allant de 72 jusqu’à environ 841 Hz sont donc situés pour la plupart sous la première zone formantique du « a » ouvert, et pour une petite partie à l’intérieur d’elle. Par conséquent, le do♯1 du basson peut certes évoquer le mot « but » pour quelqu’un qui est déjà averti, mais sa sonorité, elle, n’est pas imitée.

Exemple 19 : spectre du do# final

Le chevauchement du ré4 du piccolo avec le do♯1 du basson à la mes. 21 est également reproduit dans l’exemple 19. Six sons partiels de la flûte (589.76, 1176.67, 1769.17, 2357.63, 2946.38 et 3431.24 Hz) sont aisément isolables grâce à leur crête étroite au sein du spectre; seul le premier partiel de la flûte est presque couvert par ceux du basson. Comme la flûte joue bien avant que le basson ne fasse entendre son do♯1 ce tuilage bref n’apparaît pas comme dissonance mais fait l’effet d’un enchaînement legato.