Utilisation de l'outil informatique au service de l'analyse interprétative

Une deuxième dialogique au cœur du phrasé interprétatif de la chanson populaire est celle de la tension entre la mélodicité et le bruit. La voix, plus que tout autre « instrument », est propice à cette confrontation par le spectre mixte qu'elle présente, associant harmoniques et composantes inharmoniques. Au niveau du timbre, la surtension qui peut engendrer un forçage vocal, une voix « craquée », ou, au contraire, l'hypotension, avec une émission dans le souffle, un manque de tonicité et souvent une sous-articulation (par exemple, Serge Gainsbourg, Benjamin Biolay…), constituent deux facteurs d'intrusion du bruit dans le phrasé vocal.

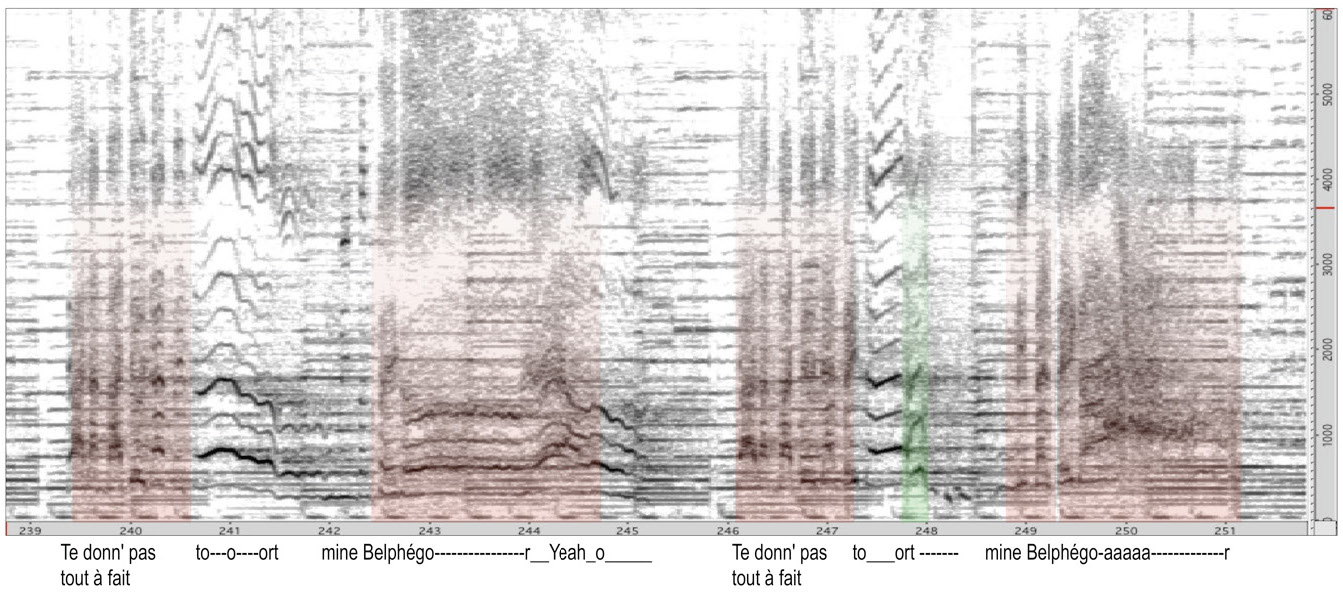

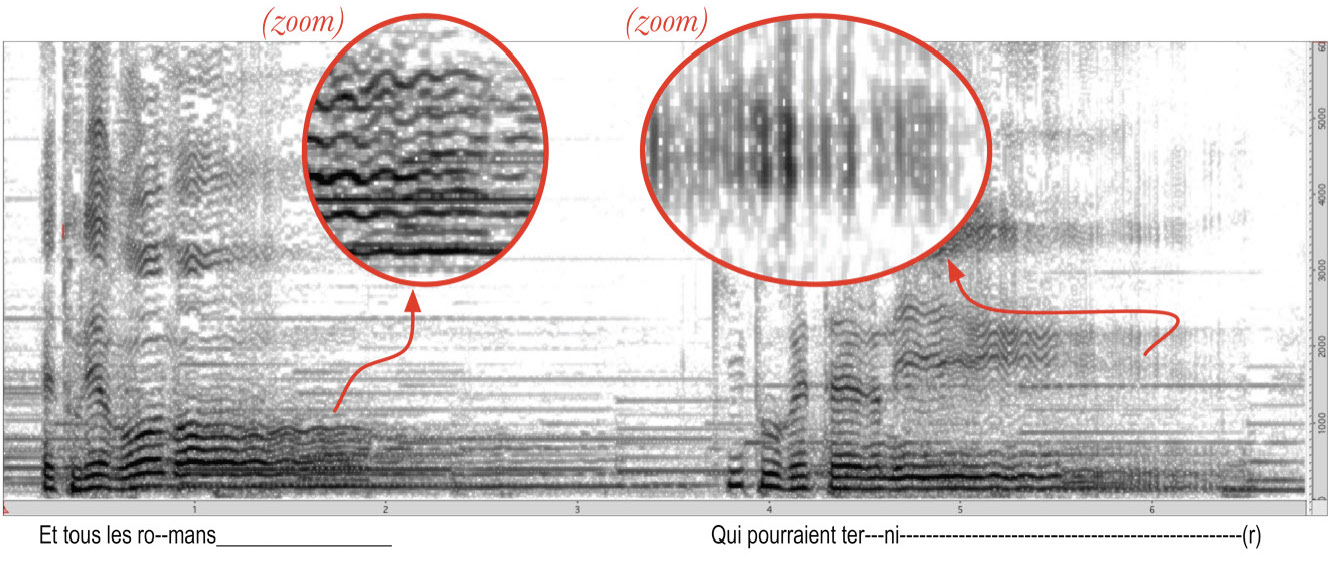

Les interprètes de chansons « Rock » privilégient souvent la raucité, une voix gutturale, ébauchant une sorte de « grognement » qui évoque la technique du growl ou du grunt (« voix caverneuse », utilisée dans le chant Metal). L'analyse sonagraphique nous permet de détailler les caractéristiques acoustiques de ces sons et de mieux comprendre leur origine. Prenons comme exemple les passages en voix gutturale de la chanson Rouge à lèvres carnivore de Gérard Blanchard :

Figure 11 : extrait de Rouge à lèvres carnivore, interprété par Gérard Blanchard [1].

Mise en évidence de la voix gutturale (en rouge) et d'un passage en voix de tête (en vert).

La voix gutturale, visible par l'assombrissement du sonagramme et l'ajout de partiels bruités, alterne avec des syllabes en voix normative. Sur la dernière syllabe, le timbre guttural déforme le phonème [ o ] en [ a ] et les harmoniques disparaissent. L'intelligibilité devient limitée. Le sonagramme met bien en évidence le contraste entre les syllabes gutturales, totalement buitées, avec des voyelles inharmoniques, dont le son se résout en grognement entre le cri grasseyé et le sanglot, et les passages voisés. Ce jeu du contraste se retrouve dans le saut de tessiture du très bref passage en voix de tête (colonne verte sur la figure).

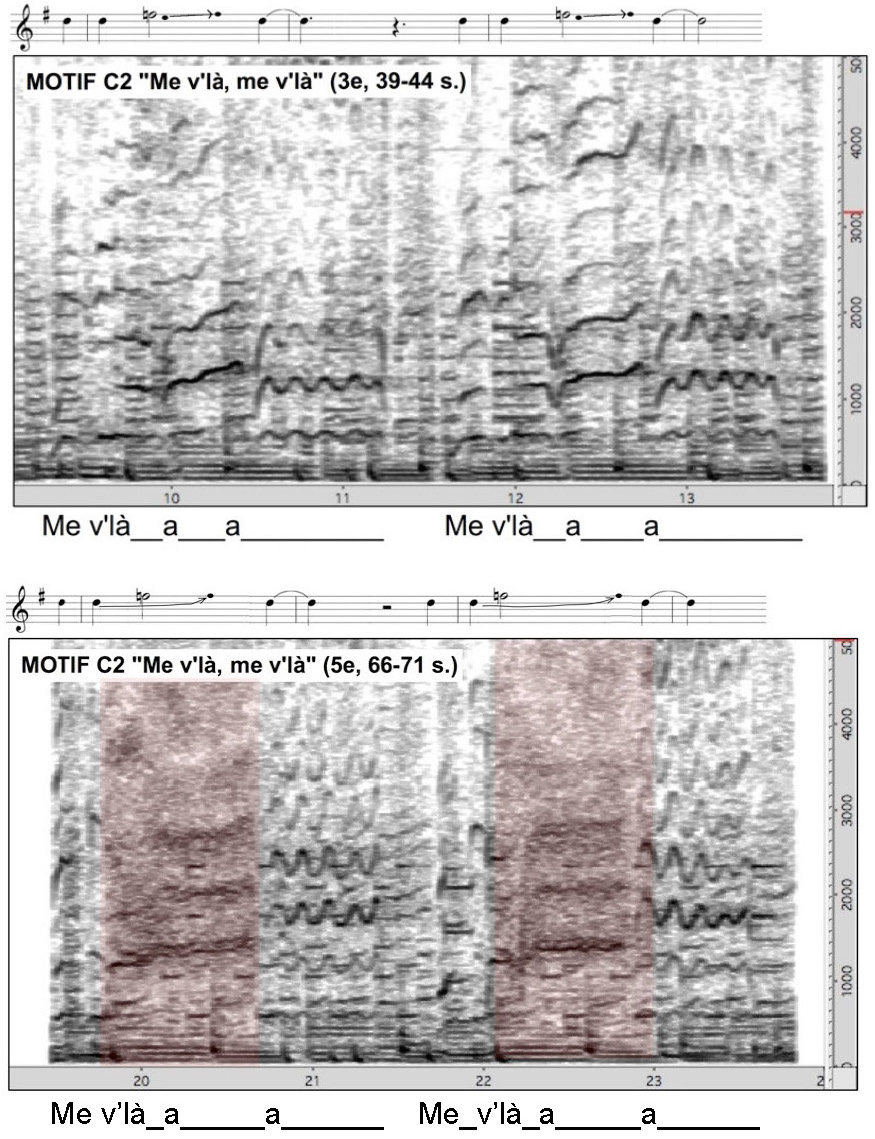

Cette tension des extrêmes entre la mélodicité et le bruit peut être encore plus exacerbée, comme dans certaines interprétations de Diane Dufresne, où la chanteuse, par exemple dans Tiens tué ben, j'arrive, passe d'une voix très gutturale et bruitée à un timbre harmonique et une mélodicité exacerbée. Nous donnons quelques exemples de la réitération du motif « me v'là » (que nous appellerons « motif C ») :

Figure 12 : troisième et cinquième occurrences du motif C, dans l'interprétation de Tiens-toé ben, j'arrive par Diane Dufresne [2].

Sonagramme et relevé mélodique aligné, alignement des paroles. Le rouge indique un passage en voix gutturale.

Ce motif apparaît dix fois au cours de la chanson, principalement sous deux formes : à trois reprises, la formule « me v'là » est énoncée une seule fois avec une longue tenue (C1) et à sept reprises, elle est répétée rapidement deux fois (C2). C'est un motif qui, a priori, met en avant la mélodicité par son caractère aigu et sa tenue sur le phonème [ a ], voyelle particulièrement ouverte. Pourtant, l'interprétation alterne à une fréquence élevée parties vocaliques très harmoniques et émissions bruitées. Sur la première figure (3e réitération, de forme C2), les deux dernières phases du son, sur le phonème [ a ] — glissando du ré4 au fa4 laissant entendre un mi4 comme note de passage, puis tenue vibrée sur ré4 —, sont toutes deux attaquées par une impulsion énergique sur un bruit d'expulsion d'air, introduisant ainsi l'inharmonicité entre les notes tenues très harmoniques. Sur cette occurrence, le son est cependant légèrement empreint de souffle. Entre les deux répétitions, intervient également une inspiration sonore. La cinquième occurrence (seconde figure) tranche avec la précédente : bien que présentant la même structure, elle introduit, dès les premiers [ a ] du mélisme, un timbre très guttural, utilisant le growl, pendant une durée de 0,86 et 0,79 seconde. La voix effectue ensuite, toujours en growl, un glissando du ré4 au fa4, puis la dernière phase du mélisme consiste en un [ a ] sur un ré4 tenu avec un fort vibrato, qui contraste par son caractère harmonique.

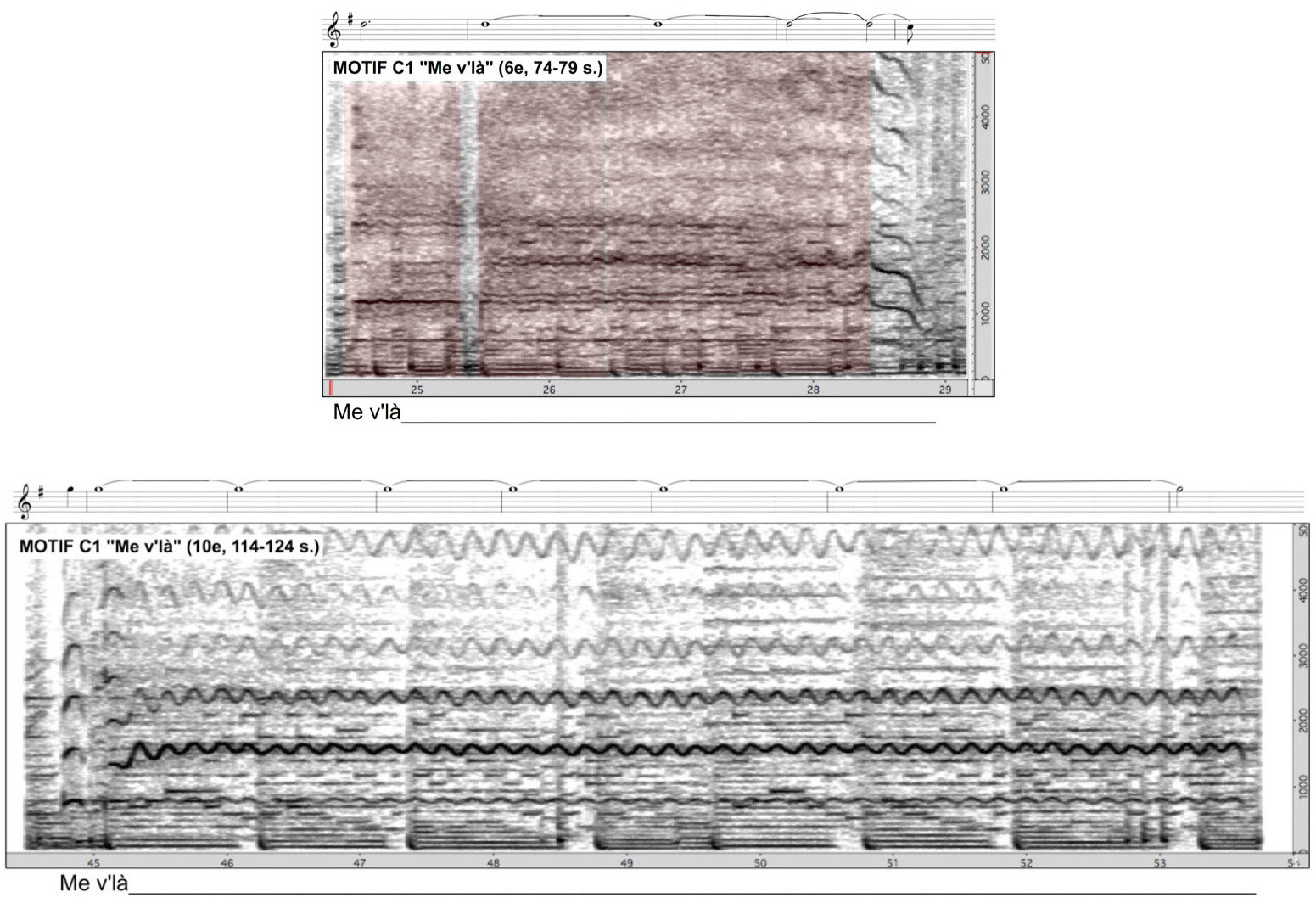

Figure 13 : Sixième et dixième occurrences du motif C, dans l'interprétation de Tiens-toé ben, j'arrive par Diane Dufresne [3].

Sonagramme et relevé mélodique aligné, alignement des paroles.

Le contraste est à son apogée entre les sixième et dixième itérations (motif C1), l'une traitée totalement en growl, à l'exception d'un petit glissando final, et l'autre, climax de la chanson, exclusivement harmonique, avec une longue tenue vibrée de 8,38 s. sur le [ a ], sur un sol4, avec un maintien constant de l'énergie sur toute la durée de la tenue.

Cette concomitance de sons mélodiques et bruités, la consubstantialité maîtrisée des extrêmes, donnent un ton de véhémence hyperbolique que Diane Dufresne peut utiliser aussi bien dans la tonalité humoristique (comme c'est ici le cas) que dramatique.

Mais l'insertion du bruit dans un chant mélodique peut aussi s'exprimer dans la retenue : c'est le cas par l'utilisation des prises d'air sonores et des bruits de bouche, qui confèrent à certaines interprétations, par exemple d'Anne Sylvestre, un aspect de proximité, un effet intimiste particulièrement inducteur de pathos.

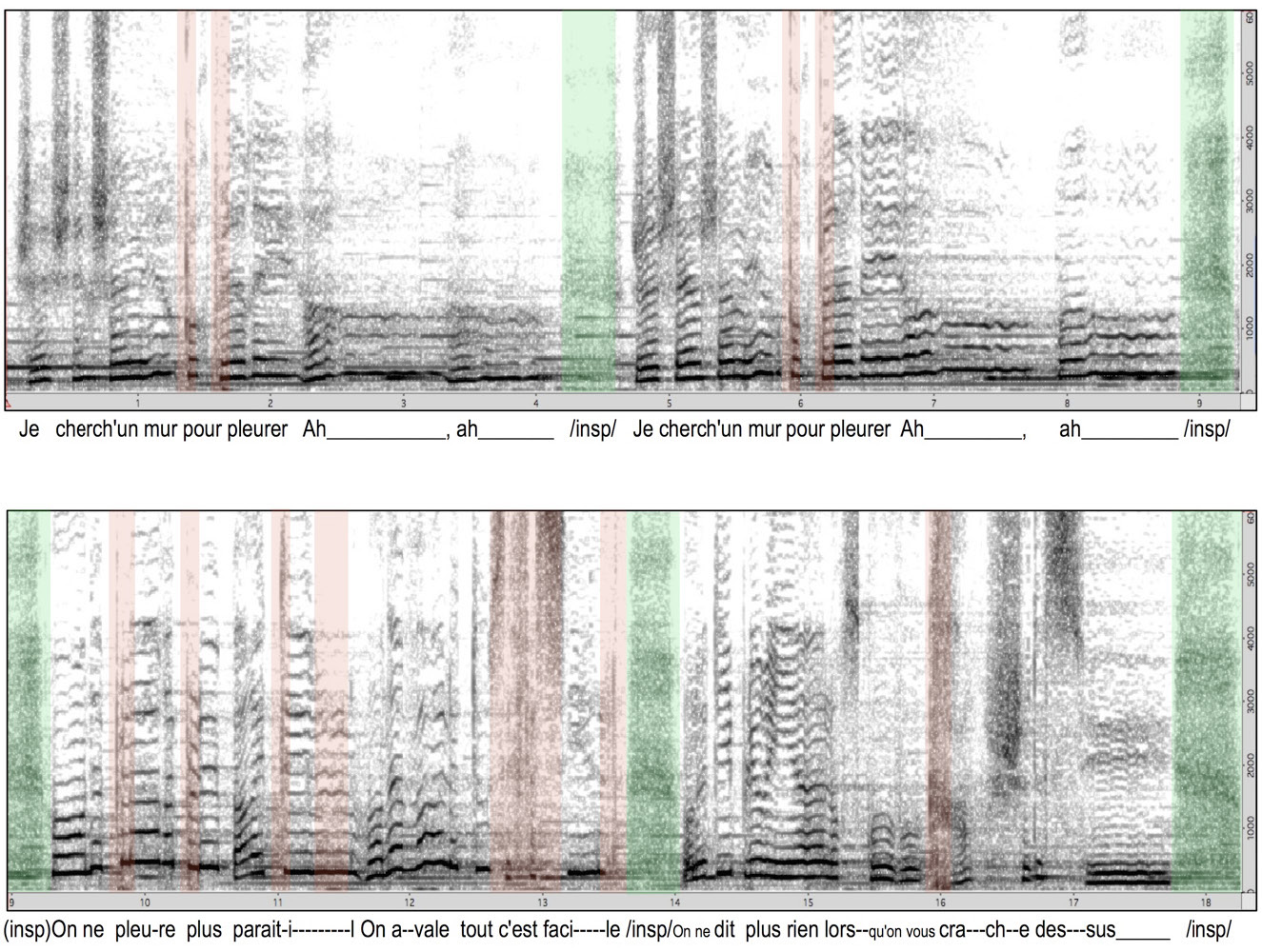

Figure 14 : Sonagramme d'un extrait de l'interprétation d'Un mur pour pleurer par Anne Sylvestre [4].

Mise en évidence des prises d'air sonores (vert) et des bruits de bouche, d'articulation ou de salive (rouge).

Sur cet extrait relativement court de la chanson Un mur pour pleurer, avec une prise de son rapprochée, se cumulent des bruits de salive sur l'émission du [ f ] et du [ s ], des bruits d'articulation — ouverture des lèvres ou décollement de la langue — sur les plosives [ p ] et les vibrantes [ l ], et des inspirations très sonores et longues entre les phrases. La multiplication de ces insertions bruitées opère une dramatisation en perturbant le phrasé et le timbre un peu éthéré par une présence corporelle très forte. L'efficacité interprétative repose sur cette cohabitation entre un lyrisme très musical et une proximité physique intime.

Le souffle audible, que l'étude sonagraphique permet d'analyser avec précision [5], joue un rôle important chez nombre d'interprètes, comme Léo Ferré, Barbara, ou dans la Nouvelle chanson française (Camille, Émilie Simon, Benjamin Biolay, etc.).

Les effets bruités ponctuels peuvent se traduire aussi par l'éraillement du timbre ou l'utilisation du registre Fry. Charles Dumont, par exemple, dans le style interprétatif du chanteur de charme, multiplie les effets d'éraillement vocal volontaire, simulant la défaillance.

Figure 15 : Extrait de J'ai vingt ans, interprété par Charles Dumont [6].

Mise en évidence de deux procédés de bruitage de la voix : l'éraillement lié à l'apparition d'harmoniques secondaires (doublement des harmoniques), et l'emploi du registre Fry, ou voix « craquée ».

L'exemple ci-dessus nous présente les distinctions acoustiques de deux qualités timbrales bruitées : d'une part, la voix éraillée, associée à la raucité, qui repose sur l'apparition d'harmoniques secondaires (doublement des harmoniques) et, d'autre part, la voix craquée, associée au registre Fry, constituée de craquements successifs (« creaky voice »), impulsions qui apparaissent nettement sous forme de lignes verticales sur le sonagramme. Ces passages en Fry figurent aussi dans les chansons dramatiques de Jacques Brel, le style country d'Eddy Mitchell, les parodies de crooner de Claude Nougaro (Le Cinéma), chez Serge Gainsbourg ou, plus rarement, chez les femmes, comme Juliette Gréco.

Enfin, une contextualisation importante de l'insertion du bruit ponctuel se retrouve dans les types d'attaques, dont l'analyse est facilitée par le gros plan sonagraphique. Il s'agit alors d'une mauvaise synchronisation de la poussée expiratoire et de la fermeture glottique : lorsque la première précède la seconde, elle génère une attaque soufflée, et, lorsqu'elle la suit, elle engendre une attaque dure en coup de glotte.

Les attaques soufflées, qui ne sont pas réservées aux attaques vocaliques, sont plus rares que l'émission dans le souffle, assez courante dans notre corpus. Une des raisons de cette désaffection est qu'elles sont de grosses consommatrices d'air et mettent rapidement le chanteur en difficulté. Michel Polnareff use de ces attaques dans la chanson Love me, please, love me :

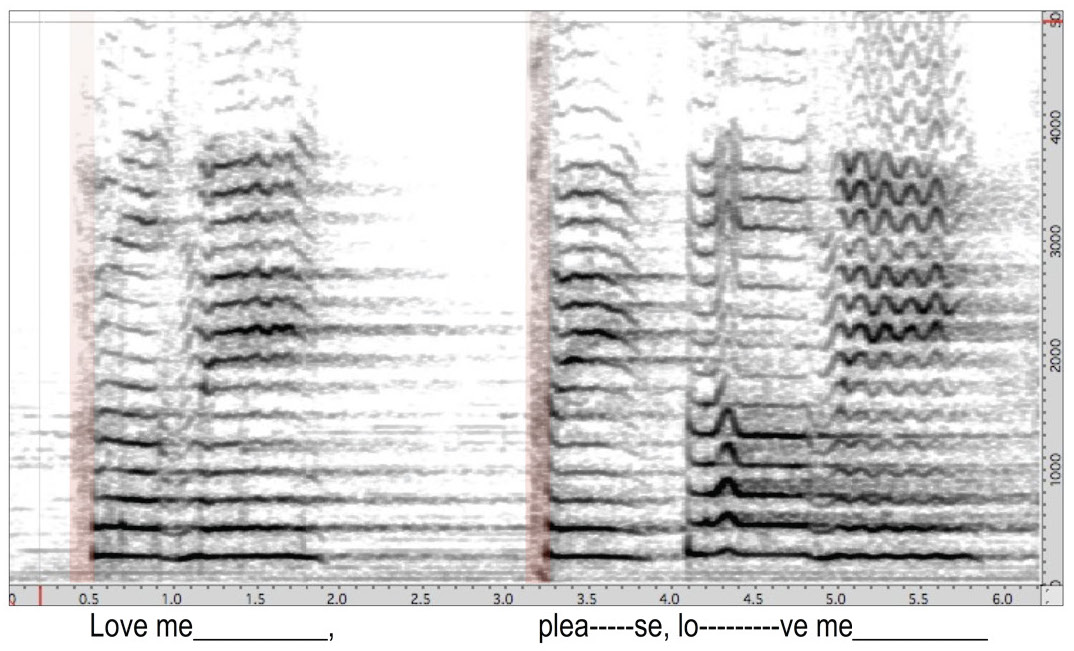

Figure 16 : Sonagramme d'un extrait de Love me, please, love me [7] interprété par Michel Polnareff.

Mise en évidence de deux attaques soufflées.

Les attaques sur « love » et « please » laissent clairement apparaître une expulsion de souffle, en rouge, précédant l'attaque de la consonne. Liées à la plainte amoureuse, elles génèrent un manque de tonicité qui s'associe à une pression sous-glottique faible.

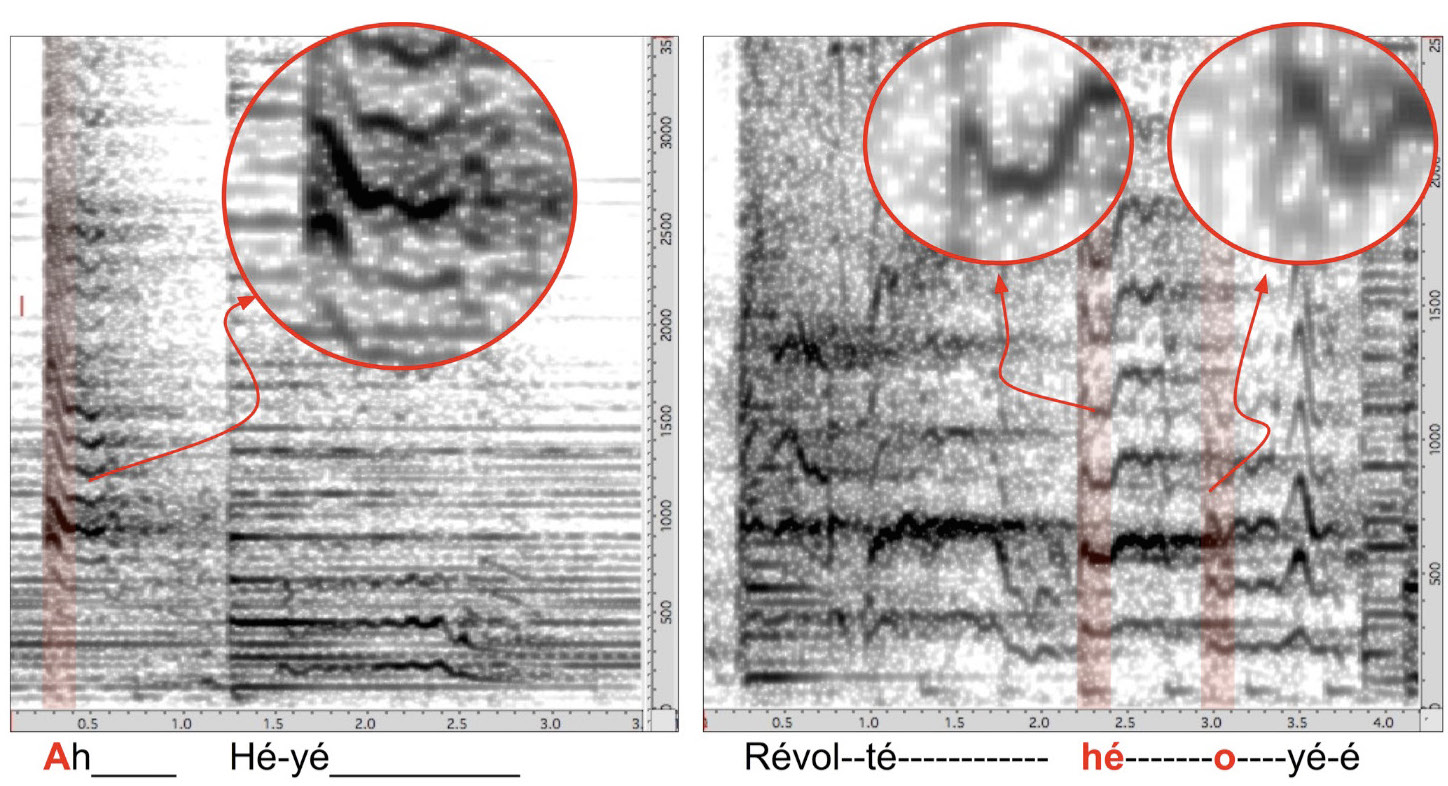

Les attaques en coup de glotte sont au contraire percutantes et brutales. Il existe en effet un pic d'énergie sur l'attaque provoqué par la pression sous-glottique importante. L'attaque se fait au-dessus de la note chantée, comme on le voit sur le sonagramme de la chanson Alertez les bébés de Jacques Higelin, et évoque un bref cri par l'aspect aigu, sec et percussif du son.

Figure 17 : Sonagrammes de deux extraits d'Alertez les bébés [8], interprétés par Jacques Higelin.

Mise en évidence de quelques attaques en coup de glotte.

Ce procédé, utilisé par Jacques Higelin, ici en amorce ou en nouvel élan d'un mélisme, s'ancre dans une esthétique Rock, mais se rencontre aussi chez des chanteurs aussi diversifiés que Daniel Balavoine, Jacques Brel, Dick Annegarn, Camille…